建て替えや土地の購入を考える際、セットバックは建築できる家の大きさに直接影響するため、必ず理解しておくべき重要なルールです。

これは安全な街づくりのために、家の前の道路幅を4m以上確保するよう建築基準法で定められた決まりのことを指します。

この記事では、セットバックの基本的な意味から、費用負担や税金の軽減措置、ご自身でできる調査方法まで、7つのポイントでわかりやすく解説します。

- セットバックの基本的な意味と計算方法

- 測量や工事にかかる費用の目安と助成金

- セットバック部分の利用制限と固定資産税の扱い

- 建て替え前に必要な調査方法と手続きの流れ

わかりにくい場合は無料相談もあります

当社及び協力各社(東京・愛知・大阪・沖縄)では、「忙しくて調査できない」「自分で調査すると抜け漏れが心配」という方のために、無料相談サービス(初回60分無料)を用意しています。無料サービスだけでも問題が解決することもありますので、お気軽にご利用ください。

本格的な調査は別途見積りとなりますが、売却の仲介をご依頼いただいた場合は最後まで調査料は原則無料です。

セットバックとは?知っておくべき建築基準法の基本ルール

建て替えや新築を考える際、「セットバック」という言葉が重要なポイントになります。

これは、家の前の道路幅を確保するために、自分の敷地の一部を後退させるという建築基準法で定められたルールです。

特に、緊急車両の通行など、安全な街づくりに関わる大切な決まりなので、正しく理解しておく必要があります。

このルールを知ることで、建て替え計画をスムーズに進めるための第一歩となります。

なぜ必要?緊急車両の通行を確保する接道義務

セットバックが必要な理由は、建築基準法で定められた「接道義務」を満たすためです。

接道義務とは、建物を建てる敷地は「幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」という決まりを指します。

なぜ4m以上の幅が必要かというと、万が一の火災や急病の際に、消防車や救急車といった緊急車両がスムーズに通れるようにするためです。

道が狭いと、こうした車両が現場にたどり着けず、救助活動が遅れてしまうおそれがあります。

セットバックは、自分や家族、そして地域全体の安全を守るための重要なルールなのです。

セットバックの対象となる幅4m未満の「2項道路」

すべての土地でセットバックが必要なわけではありません。

対象となるのは、建築基準法第42条第2項で規定されている、幅員が4m未満の道路に面した土地です。

この道路は、通称「2項道路」と呼ばれています。

昔からある住宅街など、建築基準法が制定される前から存在する道に多く見られます。

ご自身の土地の前の道が幅4mに満たない場合、この2項道路に該当する可能性があります。

その場合、建物を新築したり建て替えたりする際には、セットバックが義務付けられます。

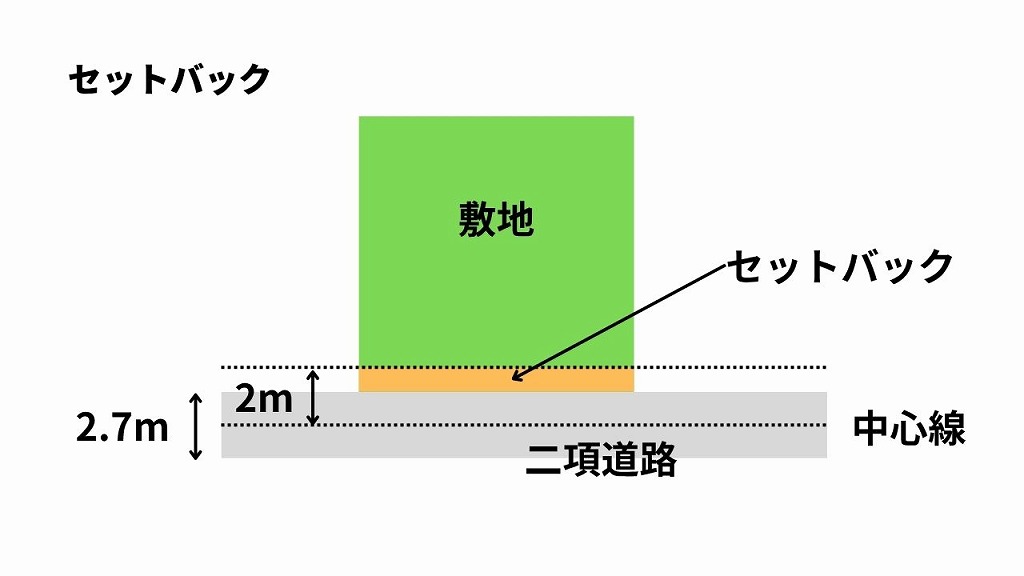

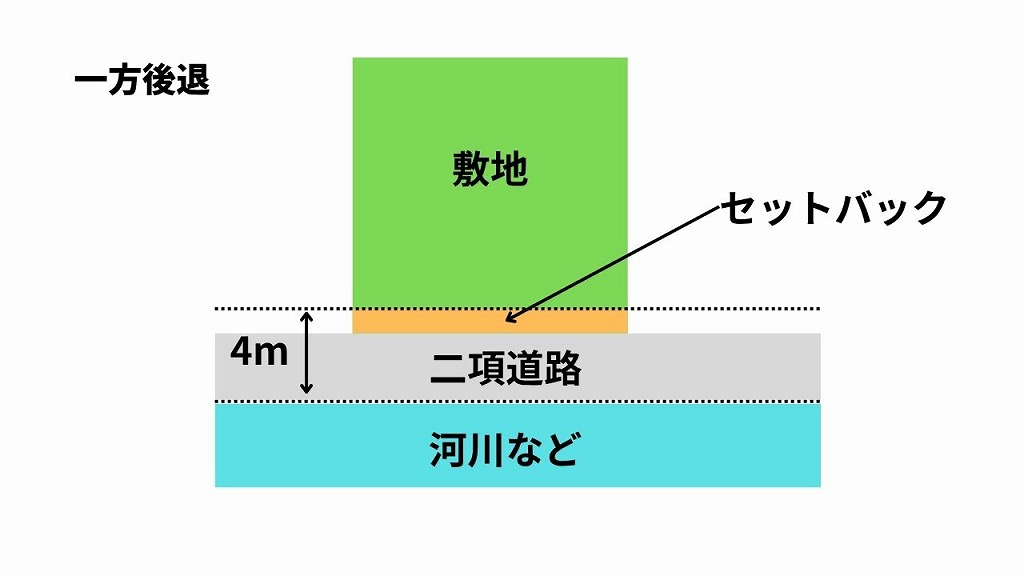

後退する面積の計算方法、道路の向かい側で変わる2つのパターン

後退しなければならない距離は、道路の向かい側の状況によって決まります。

主に2つのパターンがあり、それぞれ計算方法が異なります。

| 道路の向かい側の状況 | セットバックの方法 |

|---|---|

| 宅地や道路 | 道路の中心線から互いに2mずつ後退 |

| 川、崖、線路など | 道路の反対側の境界線から4mの位置まで一方的に後退 |

例えば、現在の道路幅が3mで向かい側も宅地の場合、道路の中心線から1.5mずつなので、お互いに0.5m後退します。

一方、向かい側が川であれば、ご自身の敷地だけで1m後退して、川との境界線から4mの幅を確保しなくてはなりません。

このように、状況によって後退する面積が変わるため、事前の確認がとても重要です。

法律上の義務、セットバックの拒否は不可能

ご自身の土地を後退させることに抵抗を感じるかもしれませんが、セットバックは建築基準法で定められた法律上の義務です。

そのため、個人的な理由で拒否することはできません。

もしセットバックを拒否した場合、建築確認申請が行政から許可されず、家の新築や建て替え工事そのものができなくなります。

建物の建築を進めるためには、セットバックは必ず行わなければならない手続きです。

未来の安全な街並みのために必要なルールとして、計画に組み込むことが求められます。

建物の建築に際して建ぺい率と容積率の計算に算入できない

セットバックで最も注意したい点の一つが、建築可能な建物の大きさに影響することです。

セットバックした部分は、建ぺい率や容積率を算出する際の「敷地面積」から除外されます。

建ぺい率とは敷地面積に対する建築面積(建物を真上から見たときの面積)の割合、容積率は敷地面積に対する延床面積(建物の全フロアの床面積の合計)の割合を指します。

例えば、100㎡の土地で10㎡をセットバックした場合、建ぺい率や容積率を計算する際の敷地面積は90㎡として扱われます。

このため、建てられる家の大きさが当初の想定より小さくなる可能性があり、設計段階での正確な把握が不可欠です。

セットバックで発生する費用と自治体の補助金

建て替え計画を進める上で、費用の問題はとても気になりますよね。

セットバックに伴う費用は、原則として土地所有者の自己負担となるため、事前にどのような費用が、どのくらいかかるのかを把握しておくことが大切です。

| 費用項目 | 内容 | 費用の目安 |

|---|---|---|

| 土地測量費用 | 隣地との境界線を確定させるための測量 | 10万円~70万円 |

| 分筆登記費用 | セットバック部分の土地を分割して登記する手続き | 約6万円~10万円 |

| 道路整備費用 | 撤去や舗装などの工事 | 1㎡あたり約3,000円~8,000円 |

費用の総額は土地の状況により数十万円から100万円近くになることもありますが、自治体の助成金制度を利用できる場合があります。

まずはご自身の自治体の制度を確認することから始めましょう。

原則は土地所有者の自己負担

セットバックに必要な費用は、原則としてその土地の所有者が全額負担します。

これは、セットバックがご自身の資産である建物の建築に付随して発生する手続きと位置づけられているためです。

公共のための道路を整備するという側面もありますが、法律上はあくまで建物を建てる方の義務となります。

そのため、測量から工事、登記に至るまで、一連の費用は自己資金で準備する必要があります。

建て替えの資金計画を立てる際は、建物の建築費だけでなく、このセットバック費用も忘れずに含めておくことが重要です。

測量費用や分筆登記費用など内訳と相場

セットバックにかかる費用は、土地の状況によって大きく変動します。

特に、隣地との境界が確定しているかどうかが、費用の総額に影響を与えます。

主な費用の内訳と相場は以下の通りです。

| 費用項目 | 内容 | 費用の目安(税別) |

|---|---|---|

| 現況測量費用 | 隣地との境界が確定済の場合の簡易的な測量 | 10万円~20万円 |

| 境界確定測量費用 | 隣地所有者の立会いのもと境界を確定させる測量 | 35万円~70万円 |

| 分筆登記費用 | セットバック部分の土地を法的に分割する手続き | 6万円~10万円 |

| 既存物の撤去費用 | 既存の塀や門などを撤去する工事 | 実費(規模による) |

| 道路整備費用 | 後退部分をアスファルトで舗装する工事など | 1㎡あたり約3,000円~8,000円 |

特に隣地との境界が未確定の場合、境界確定測量が必要となり費用が高くなる傾向にあります。

正確な金額を把握するためには、土地家屋調査士などの専門家に見積もりを依頼することをおすすめします。

自治体による助成金制度の探し方と申請

自己負担が原則ではあるものの、自治体によっては費用の一部を補助してくれる助成金(補助金)制度を設けている場合があります。

ご自身の計画に活用できないか、ぜひ確認してみてください。

助成の対象は、測量費や分筆登記費用、塀や門の撤去費用など多岐にわたります。

自治体によっては数十万円の助成を受けられるケースもあります。

制度の有無を確認するには、まず「(お住まいの市区町村名) セットバック 助成金」といったキーワードでインターネット検索をしてみましょう。

詳しい内容は、市区町村役場の建築指導課や道路管理課の窓口に直接問い合わせるのが確実です。

助成金の申請は工事を着工する前に行う必要があるので注意してください。

助成金の有無や内容は自治体ごとに大きく異なります。

建て替えを計画する最初の段階で確認することが、資金計画をスムーズに進めるための鍵です。

セットバック部分の所有権、寄付や買取の可能性

セットバックした部分は道路として使われますが、手続きをしなければ所有権は土地所有者の方に残ります。

ご自身の土地であることに変わりはありません。

そのため、固定資産税の非課税申請もご自身で行う必要があります。

しかし、道路部分の維持管理を負担に感じたり、手続きが面倒だと考えたりする方もいらっしゃいます。

そのような場合、自治体によってはセットバック部分を寄付(採納)として受け入れたり、まれに買い取ったりする制度があります。

寄付をすれば所有権が自治体に移るため、将来的な管理の心配がなくなります。

寄付や買取の制度があるかどうかも、助成金とあわせて自治体の担当窓口に確認してみるとよいでしょう。

セットバック部分の利用制限と固定資産税の扱い

建て替えのために後退させたセットバック部分は、ご自身の土地でありながら利用方法に制限がかかります。

特に、私的な利用ができなくなる点と、税金が非課税になる手続きは、計画を進める上で必ず理解しておくべき重要なポイントです。

ご自身の敷地でありながら自由に利用できないのは少し残念に感じられますが、その代わりに固定資産税などの負担が軽くなる措置が用意されています。

ここでは、その具体的な内容と手続きについて詳しく見ていきましょう。

道路とみなされるセットバック部分の利用制限

セットバックした部分は、所有権はご自身に残りますが、建築基準法上は「道路」として扱われます。

これは、将来にわたって地域の安全や防災性を高めるための公共的なスペースと位置づけられるためです。

あくまでも公共のための道路であるため、個人のための利用は認められません。

ご自身の敷地の一部という感覚でいると、思わぬトラブルにつながる可能性もあるため注意が必要です。

駐車場や塀、植木などの設置は原則不可

セットバック部分は道路とみなされるため、駐車スペースとしての利用や、門・塀・フェンスといった工作物の設置はできません。

例えば、ガーデニングがご趣味でも、植木鉢やプランターを置くことは原則として認められていません。

なぜなら、セットバックは緊急車両の通行や地域住民の安全な往来を確保することが目的だからです。

後退させた部分には、誰の通行も妨げるような物を設置せず、常に開かれた状態を保つ必要があります。

日常生活の中でうっかり物を置いてしまわないよう、ご家族で認識を共有しておくことが大切です。

申請による固定資産税と都市計画税の非課税措置

セットバック部分は公共の道路として提供するため、その部分にかかる固定資産税と都市計画税は非課税になります。

これは土地所有者にとって大きなメリットですが、1つだけ重要な注意点があります。

この非課税措置は、自動的に適用されるわけではなく、土地の所有者自身による市区町村役場への申請が必要です。

一般的に、役所の税務課や資産税課が窓口となり、申請書やセットバック部分の面積がわかる図面などを提出します。

建て替え工事が完了したら、忘れずにこの手続きを行いましょう。

相続税評価額への影響

将来、ご実家を相続する際の税金にも影響があります。

セットバックが必要な土地は、後退させる部分が建築などに利用できないため、相続税を計算する際の評価額が低く算定されます。

一般的に、セットバックが必要な部分の評価額は、通常の宅地としての評価額から70%減額して評価されます。

すでにセットバックが完了し、公共の道路として使われている部分については、評価額が0円として扱われます。

将来の相続に備え、こうした土地の特性を理解しておくことも大切です。

建て替え前に必須、セットバックの「調査方法」と手続き

建て替え計画を具体的に進める前に、ご自身の土地がセットバックの対象かどうかを正確に調査することが何よりも重要です。

ここでは、調査から手続き完了までの流れを順を追って解説します。

正しい手順を理解し、安心して建て替え計画を進めましょう。

最初のステップ、市町村役場の建築指導課で確認

建て替えを考え始めたら、まず最初に行動すべきは市区町村の役所にある建築指導課(自治体により道路管理課などの場合もあります)の窓口へ相談に行くことです。

専門の職員が、ご所有の土地に接している道路について詳しく教えてくれます。

相談の際には、家の前の道路が建築基準法で定められたどの種類の道路にあたるか、特にセットバックが必要となる幅員4m未満の「2項道路」に該当するかどうかを確認しましょう。

住所だけでなく、住宅地図や登記事項証明書など、土地の場所が特定できる資料を持参すると話がスムーズに進みます。

この確認作業によって、セットバックの必要性や後退しなければならない距離の目安がわかり、計画の大きな一歩を踏み出せます。

法務局での公図や地積測量図の取得

役所での確認と並行して、公図(こうず)や地積測量図(ちせきそくりょうず)を取得しましょう。

これらは土地の法的な図面であり、土地の正確な形状や隣接地との境界、面積を把握するために不可欠な書類です。

これらの書類は、土地を管轄する法務局の窓口で誰でも取得できます。

手数料は窓口申請の場合、1通440円です。

また、「登記情報提供サービス」を利用すれば、オンラインで確認することも可能で、より手軽に情報を集められます。

登記情報提供サービス|民事法務協会

公図や地積測量図は、後の測量工程でも専門家が必ず使用する基本資料となるため、早めに手元に準備しておくことをお勧めします。

測量から工事完了、非課税申請までの流れ

セットバックの必要性が判明したら、具体的な手続きに進みます。

一連の流れは土地家屋調査士や工務店といった専門家と連携しながら進めることになり、一般的に3ヶ月から半年程度の期間を見込んでおくとよいでしょう。

| ステップ | 内容 |

|---|---|

| 1. 事前協議 | 役所の担当者とセットバックの方法について協議 |

| 2. 測量・分筆登記 | 土地家屋調査士に依頼し、境界を確定させ、セットバック部分の土地を分筆 |

| 3. 建築確認申請 | セットバック後の敷地面積を基準に、建物の建築確認を申請 |

| 4. 工事 | 建築工事と並行して、既存の塀などを撤去し、後退部分を道路として整備 |

| 5. 完了報告・検査 | 工事完了後、役所に報告し、図面通りに施工されているか検査を受ける |

| 6. 各種申請 | 助成金の交付申請や、固定資産税・都市計画税の非課税申請を行う |

これらの手続きは専門的な知識を要するため、信頼できるパートナーを見つけることが計画をスムーズに進める鍵になります。

「要セットバック」の土地を売却・購入する時の注意点

セットバックが必要な土地、いわゆる「要セットバック」と記載された物件を売買する際には、特有の注意点があります。

売主・買主どちらの立場であっても、セットバック後の有効宅地面積で価値を判断することが最も大切です。

購入を検討する場合、セットバックにかかる費用をあらかじめ資金計画に組み込み、後退後の敷地面積で希望の家が建てられるかを慎重に検討する必要があります。

一方で売却する際は、セットバックが必要な土地は資産価値が低く評価される傾向があるため、その点を理解した上で価格設定を行い、買主に対してセットバックの義務について明確に説明しなければなりません。

| 立場 | 注意点 |

|---|---|

| 売主 | セットバックが必要なことを重要事項として買主に明確に告知する義務がある |

| 売主 | 売却価格が周辺の土地相場より低くなることを理解しておく |

| 買主 | 測量費や工事費など、セットバックに関連する費用を予算に含める |

| 買主 | セットバック後の面積で、希望する規模や間取りの建物が建築可能か事前に確認する |

売買のどちらの立場であっても、セットバックに関する費用負担や建築上の制限について契約前に十分に理解し、不動産会社を介して書面で確認し合うことが、後のトラブルを防ぐために不可欠です。

よくある質問(FAQ)

- Qうちの土地もセットバックの対象か、どうやって確認すればいいですか?

- A

ご所有の土地に接している道路がセットバックの対象となる「2項道路」に該当するかは、市区町村の役所にある建築指導課や道路管理課などの窓口で確認するのが最も確実です。

相談に行く際は、土地の場所が特定できる住宅地図や登記事項証明書などを持参すると、手続きがスムーズに進みます。

ご自身で判断する前に、まずは専門家である行政の担当者に相談しましょう。

- Qセットバックを拒否して、今のまま家を建て替えることは可能ですか?

- A

セットバックは建築基準法で定められた法律上の義務であるため、拒否することはできません。

もしセットバックを拒否した場合、建築確認申請が許可されず、家の新築や建て替え工事そのものが行えなくなります。

これは、安全な街づくりに不可欠な接道義務を果たすためのルールです。

建物を建築するためには、必ずこの規定に従う必要があります。

- Q後退した土地は誰のものになりますか?駐車場として利用しても良いですか?

- A

セットバックした部分の土地は、所有権はご自身のまま残ります。

しかし、その土地は法律上「道路」として扱われるため、駐車場として利用したり、門や塀、植木鉢などを置いたりすることはできません。

あくまでも公共のためのスペースとなり、緊急車両や人々の通行を妨げないように、常に何もない状態を保つことが求められます。

- Qセットバックの費用は全額自己負担なのでしょうか?

- A

はい、測量費用や分筆登記、道路整備などにかかる費用は、原則として土地所有者の自己負担となります。

ただし、自治体によっては、これらの費用の一部を補助してくれる助成金制度を設けている場合があります。

「(お住まいの市区町村名) セットバック 助成金」と検索するか、役所の建築指導課などに問い合わせてみましょう。

申請は工事着工前が条件の場合が多いため、早めの確認が大切です。

- Q敷地面積が減ることの一番のデメリットは何ですか?

- A

セットバックで後退した部分は、建ぺい率や容積率を計算する際の敷地面積から除外される点が、最大のデメリットです。

建ぺい率と容積率は建てられる家の大きさを決める重要な基準であるため、有効な敷地面積が減ることで、当初想定していたよりも小さな家しか建てられなくなる可能性があります。

設計の初期段階で、セットバック後の正確な敷地面積を把握することが不可欠です。

- Qセットバックした部分の固定資産税は、自動的に安くなりますか?

- A

いいえ、自動的に安くなるわけではありません。

セットバック部分は公共の道路として提供するため、申請をすれば固定資産税や都市計画税が非課税になります。

しかし、この非課税措置を受けるためには、土地の所有者ご自身が市区町村の税務課(資産税課など)へ申請手続きを行う必要があります。

工事が完了したら、忘れずに申請しましょう。

まとめ

この記事では、建て替えや土地購入の際に知っておくべきセットバックについて、その基本から費用、税金の扱いまで解説しました。

最も重要な点は、セットバックで後退した土地は、建てられる家の大きさを決める「敷地面積」に含まれないということです。

- 安全な街づくりのための法律上の義務であり拒否はできないこと

- 測量や工事の費用は原則として土地所有者の自己負担

- 自治体の助成金制度や固定資産税が非課税になる措置

- 計画の第一歩は市区町村の役所窓口で対象か確認すること

建て替え計画で後悔しないためにも、まずはご自身の土地がセットバックの対象になるか、お住まいの市区町村の担当窓口へ相談することから始めてみましょう。

わかりにくい場合は無料相談もあります

当社及び協力各社(東京・愛知・大阪・沖縄)では、「忙しくて調査できない」「自分で調査すると抜け漏れが心配」という方のために、無料相談サービス(初回60分無料)を用意しています。無料サービスだけでも問題が解決することもありますので、お気軽にご利用ください。

本格的な調査は別途見積りとなりますが、売却の仲介をご依頼いただいた場合は最後まで調査料は原則無料です。

コメント