「公道に出るために、どうしても他人の土地を通る必要がある」 「隣人から『土地を通らせてほしい』と求められ、どう対応すべきか悩んでいる」 「このまま口約束だけで、将来トラブルになったり、土地の売却時に損をしたりしないか不安だ」

このような土地の通行問題を法的に解決する権利が「通行地役権(つうこうちえきけん)」です。

この記事では、通行地役権とは何か、その基本をわかりやすく解説します。特に、多くの人が混同しやすい「囲繞地(いにょうち)通行権」との決定的な違いも、図解を交えて明確にします。

さらに、権利を確保するための「契約」や「時効取得」の方法、トラブル防止に不可欠な「登記」の必要性と具体的な費用、通行料の相場まで、実務的なポイントを網羅しました。

通行地役権の基本-あなたの土地の価値を守るための第一歩

不動産を購入する際や相続で土地を引き継ぐ際、「通行地役権」という言葉を耳にすることがあります。聞き慣れない用語かもしれませんが、この権利は土地の価値や利用方法に大きく影響する重要なものです。

マイホームの購入を検討している方、親から土地を相続する可能性がある方にとって、通行地役権の基本を理解しておくことは、将来のトラブルを避けるために欠かせません。この記事では、通行地役権の基本的な仕組みから具体的な確認方法まで、実務に役立つ情報を詳しく解説します。

他人の土地を通行できる権利

通行地役権とは、自分の土地から公道に出るために、他人の土地を通行できる権利のことです。民法第280条以降に規定されている「地役権」の一種で、不動産取引において最も頻繁に登場する権利の一つといえます。

日本には公道に直接面していない土地が数多く存在します。細い路地の奥に家が建っているような場合、奥の土地は手前の土地を通らなければ道路に出られません。このような場合に、奥の土地の所有者が手前の土地を通行する権利を設定するのが通行地役権です。

通行地役権があれば、毎日の通勤や買い物、ゴミ出しなどのために、合法的に隣地を通ることができます。引っ越しや建築工事の際にも、この権利に基づいて車両を通行させることが可能です。

一方で、通行地役権が設定されていない場合、土地の所有者は隣地を通ることができません。建築基準法では、建物を建てるためには敷地が2メートル以上道路に接していなければならないという接道義務があります。この条件を満たせない土地には建物を建てられないため、資産価値が大きく下がってしまいます。

通行地役権は契約によって設定される場合が最も一般的ですが、長年にわたって継続的に通行していた場合には時効によって権利が発生することもあります。

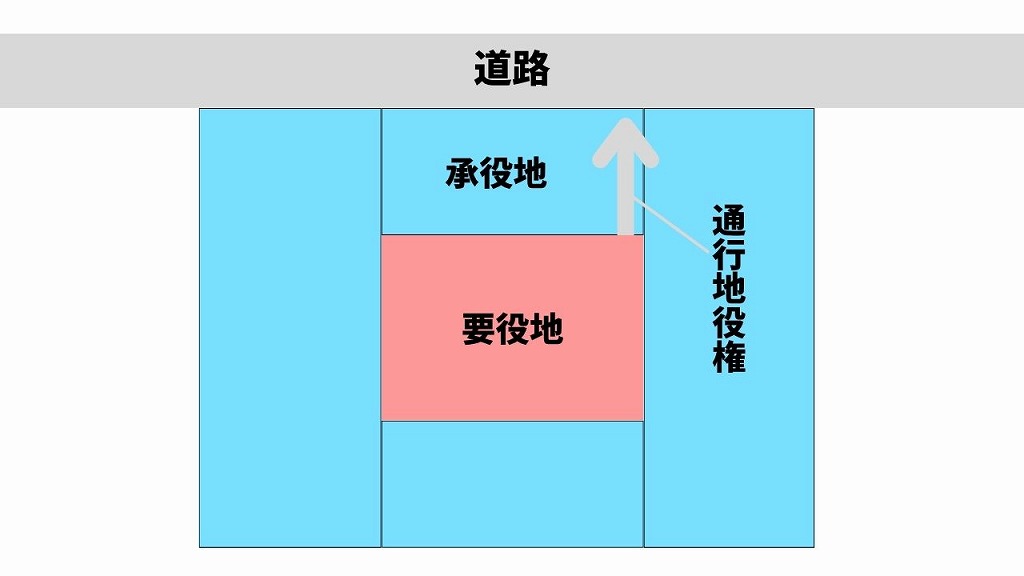

権利が及ぶ土地-要役地と承役地

通行地役権を理解するためには、「要役地」と「承役地」という二つの概念を押さえておくことが重要です。

要役地(ようえきち)とは、他人の土地を通行する権利を持つ側の土地のことです。つまり、通行地役権の恩恵を受ける土地を指します。公道に面していない奥まった土地が要役地になることが多く、この土地の所有者は隣地を通って公道に出ることができます。

要役地を所有することのメリットは、公道への通路が確保されることで土地を自由に利用できる点にあります。ただし、通行地役権の設定には対価の支払いが必要になる場合があり、維持費用の負担が発生することもあります。

承役地(しょうえきち)とは、他人に通行させる義務を負う側の土地のことです。公道に面した手前の土地が承役地になることが多く、この土地の所有者は通行を拒否することができません。

承役地を所有することのデメリットは、土地の一部を自由に使えないという制約が生じる点です。通路部分には建物を建てることができませんし、駐車スペースとして利用することも制限されます。そのため、承役地は要役地に比べて不動産価値が低くなる傾向があります。

具体例で考えてみましょう。A土地とB土地が並んでおり、A土地は公道に面していますが、B土地は公道に面していないとします。B土地の所有者がA土地を通って公道に出るために通行地役権を設定すると、B土地が要役地、A土地が承役地という関係になります。

この関係は土地に付随するものであり、所有者が変わっても継続します。そのため、物件を購入する際には、その土地が要役地なのか承役地なのかを必ず確認する必要があります。

「通行」の範囲-自動車の通行や通路幅員の考え方

通行地役権における「通行」とは、具体的にどこまでの行為を指すのでしょうか。権利の範囲を正確に理解しておかないと、購入後にトラブルに発展する可能性があります。

通行地役権で認められる通行方法は、設定契約の内容によって異なります。最も基本的なのは徒歩での通行ですが、実務では自動車やバイクでの通行が認められるケースも多くあります。ただし、契約書に明記されていない通行方法については、後からトラブルになる可能性があるため注意が必要です。

自動車通行が認められている場合でも、車両の種類やサイズに制限があることがあります。軽自動車までは可能だが普通乗用車は不可という場合や、乗用車は可能だがトラックは不可という場合など、様々なパターンがあります。

通路の幅員も重要なポイントです。一般的な通路幅の目安としては、徒歩のみの通行であれば1.5メートル程度、自動車通行を想定する場合は2.5メートルから3メートル以上が必要とされます。駐車や対向車とのすれ違いを考慮する場合は、さらに広い幅員が必要です。

通行できる時間帯についても、契約で定められていることがあります。住宅地では、早朝や深夜の通行が制限されている場合もあります。また、工事車両の通行については別途協議が必要とされることもあるため、将来的にリフォームや建て替えを考えている場合は、この点も確認しておくべきです。

購入前には、実際に現地を訪れて通路の状態を確認することが大切です。図面上は十分な幅があっても、実際には電柱や樹木、段差などがあって通行しにくい場合もあります。

デメリット-固定資産税や不動産売却評価額への影響

通行地役権は、土地の資産価値や税金にも影響を与えます。特に承役地を所有する場合、経済的なデメリットが生じることがあるため、購入前に十分理解しておく必要があります。

固定資産税への影響について、承役地の場合は通行に供される部分の評価額が減額される可能性があります。固定資産税は土地の評価額をもとに計算されますが、他人の通行に使われる部分は自由に利用できないため、その分評価が下がるのです。

減額の割合は、通行の態様や頻度によって異なりますが、一般的には通路部分の評価額が30%から50%程度減額されることが多いようです。ただし、自動的に減額されるわけではなく、市区町村の税務担当部署に申告が必要な場合もあります。

不動産売却時の評価額については、承役地は明確に不利になります。購入希望者にとって、他人に土地を通行させる義務がある物件は魅力が低く、相場よりも安くしなければ売れないことが多いのが現実です。

売却価格の下落幅は、通行地役権の内容によって大きく異なります。通路の幅が狭く、徒歩のみの通行であれば影響は比較的小さいですが、幅の広い通路を車両が頻繁に通行する場合は、評価額が20%以上下がることもあります。

購入を検討する際には、これらの経済的影響を考慮して適正な価格かどうかを判断する必要があります。承役地の場合、相場よりも10%から20%程度安くなっていれば妥当な価格といえるでしょう。

また、住宅ローンの審査でも、通行地役権の存在が影響することがあります。特に承役地の場合、担保評価が低くなる傾向があるため、希望する借入額を満額で借りられない可能性もあります。

通行地役権の確認方法と調べ方

不動産を購入する際には、通行地役権の有無や内容を事前に確認することが非常に重要です。ここでは、具体的な調査方法と確認ポイントについて解説します。

登記簿謄本(登記事項証明書)の取得が最も基本的な確認方法です。通行地役権が登記されている場合、要役地と承役地の両方の登記簿に記載があります。登記簿は法務局で誰でも取得できますし、オンラインでも申請可能です。手数料は窓口で取得する場合は600円、オンライン請求の場合は税込み331円(全部事項)です。

登記情報提供サービス|民事法務協会

登記簿を確認する際のポイントは、「乙区」と呼ばれる権利部を見ることです。ここに「地役権設定」という記載があれば、通行地役権が登記されています。ただし、通行地役権が設定されていても登記されていないケースも多くあります。登記は義務ではないため、登記簿に記載がないからといって安心はできません。

現地調査も必ず行いましょう。実際に物件を訪れて、隣接地との関係を観察します。土地に人や車両が通った形跡がないか、轍(わだち)や踏み固められた道がないか、門や柵の位置はどうなっているかなど、細かく確認します。

現地では、近隣住民へのヒアリングも有効です。「この道は誰が使っているのですか」といった質問をすることで、登記されていない権利関係が判明することがあります。

役所調査も重要な確認手段です。市区町村の都市計画課や建築指導課で、建築基準法上の道路種別や接道状況を確認します。役所調査の具体的な手順としては、まず対象地の地番を確認してから窓口を訪れます。「建築確認概要書」や「道路台帳」を閲覧したい旨を伝えれば、担当者が案内してくれます。手数料は閲覧のみであれば無料の場合が多く、コピーを取得する場合は1枚あたり数十円から数百円程度です。

特に確認すべき書類は、「道路位置指定図」です。これは私道を建築基準法上の道路として認定した際の図面で、通路の幅員や位置が正確に記載されています。また、「開発許可図書」がある場合は、造成時の計画図から通路の設計意図を読み取ることもできます。

売主や仲介業者への確認も忘れずに行いましょう。重要事項説明書には通行地役権の記載が義務付けられていますが、説明を受ける前に質問しておくことで、より詳しい情報が得られることがあります。特に、過去にトラブルがなかったか、通行料の支払いはあるか、通路の維持管理は誰が行っているかなどを確認しましょう。

もし購入を検討している物件に通行地役権がある場合、またはその可能性がある場合は、司法書士や土地家屋調査士などの専門家に相談することをお勧めします。相談料は1時間あたり1万円から2万円程度が相場ですが、数百万~数千万円の買い物をする以上、この程度の投資は必要不可欠といえるでしょう。

通行地役権が成立する3つの原因と効力

通行地役権は主に3つの原因で成立します。不動産を購入する際や相続する際には、どのような経緯で権利が発生しているのかを正確に把握することが重要です。それぞれの成立原因によって、権利の強さや注意すべきポイントが異なります。

所有者間の合意による設定契約

通行地役権の最も一般的な成立方法は、土地の所有者同士が話し合って設定する契約です。公道に面していない土地を購入した場合や、新たに建物を建てる際に隣地を通る必要がある場合に、この方法で権利を取得します。

設定契約は口頭でも法律上は有効ですが、実務では必ず書面で契約書を作成します。通行できる範囲や方法、費用負担などを明確にしておかないと、後々トラブルの原因となるためです。契約書には通行する場所を示した図面を添付し、幅や長さを具体的な数値で記載するのが一般的です。

契約時には、地役権設定の対価として金銭を支払うケースも少なくありません。相場は地域や土地の価格によって異なりますが、承役地となる土地の評価額の10%から30%程度が目安とされています。毎月または毎年の使用料を支払う形式の契約もあります。

設定契約を結ぶ際の手続きとしては、まず両者で通行の条件について協議します。条件がまとまったら契約書を作成し、双方が署名・押印します。その後、法務局で地役権設定登記を行うことで、第三者にも対抗できる確実な権利となります。

中古物件を購入する場合、既に通行地役権の設定契約が結ばれていることがあります。この場合、要役地を購入すれば権利も一緒に承継されるため、新たに契約を結び直す必要はありません。ただし、契約書の内容を必ず確認し、通行の範囲や費用負担に問題がないかチェックすることが大切です。

時間の経過で権利が発生する時効取得

通行地役権は、一定期間継続して他人の土地を通行することで、所有者の合意がなくても時効によって取得できることがあります。これを地役権の時効取得といい、不動産取引では特に注意が必要なポイントです。

時効取得の要件は、継続して20年間、他人の土地を通行していることです。ただし、所有の意思を持って平穏かつ公然と10年間通行した場合には、10年で時効が成立します。「所有の意思を持って」とは、権利があると信じて通行していることを意味します。

具体的には、毎日の通勤や買い物のために隣地を通る状態が20年間続いた場合、設定契約を結んでいなくても通行地役権が認められる可能性があります。車両で通行していた場合も、その方法での通行権が時効取得の対象となります。

購入を検討している物件の隣接地に、明らかに人が通った形跡や車両のタイヤ痕がある場合は要注意です。売主や仲介業者に確認するとともに、登記簿を確認して地役権が登記されていないかチェックしましょう。登記がなくても、長年の利用実態があれば時効取得を主張される可能性があります。

時効取得された通行地役権は、登記がなくても権利として有効です。ただし、承役地を新たに購入した第三者に対抗するためには、やはり登記が必要となります。時効を援用する側(通行する側)は、時効が完成した後に地役権設定登記を申請することができます。

逆に、購入した土地が知らないうちに他人の通行に使われていた場合、20年以上経過していれば時効取得が成立している可能性があります。物件の購入前には、現地調査で実際の利用状況を入念に確認し、近隣住民にもヒアリングすることが重要です。

親から引き継ぐことになる相続

通行地役権は土地に付随する権利のため、相続によって自動的に引き継がれます。親が所有していた土地に通行地役権が設定されていた場合、相続人はその権利関係もそのまま承継することになります。

要役地を相続した場合は、隣地を通行する権利を引き継ぐことになります。これは相続人にとって有利な権利ですが、通行料の支払い義務がある場合は、その負担も一緒に承継されます。相続後も契約内容は変わらないため、定期的な支払いがある場合は忘れずに継続する必要があります。

承役地を相続した場合は、他人に土地を通行させる義務を引き継ぎます。親が生前に設定した地役権は、相続人の意向に関わらず有効に存続するため、「知らなかった」「納得できない」という理由で拒否することはできません。

相続が発生した際は、まず登記簿謄本を取得して、通行地役権の設定状況を確認しましょう。登記されていない場合でも、実際に隣地の人が土地を通行している実態があれば、何らかの権利関係がある可能性が高いです。

複数の相続人で土地を共有する場合、通行地役権の扱いには注意が必要です。要役地が共有になった場合、地役権は共有者全員が共同で行使することになります。承役地が共有になった場合も、地役権の負担は共有者全員に及びます。

遺産分割協議で土地を誰が相続するか決める際には、通行地役権の存在が評価額に影響します。承役地は通行される負担があるため評価が下がり、要役地は通行権があることで評価が上がります。公平な分割のためには、不動産鑑定士に評価を依頼することも検討しましょう。

相続登記を行う際には、通行地役権の内容も一緒に引き継がれることを理解した上で手続きを進めます。登記されている地役権は、相続登記と同時に権利者の変更登記も必要になる場合があります。司法書士に相談しながら適切に手続きを進めることが大切です。

第三者への対抗要件-登記の必要性

通行地役権を確実な権利として保護するためには、登記が非常に重要です。登記は第三者に対して「この土地には通行地役権が設定されています」と主張できる法的な根拠となります。

地役権の設定契約を結んだ場合、契約は当事者間では有効ですが、登記をしなければ第三者に対抗できません。つまり、承役地が第三者に売却された場合、登記がないと新しい所有者に対して通行権を主張できない可能性があります。

具体的な場面を考えてみましょう。Aさんが隣人のBさんと口約束で土地を通らせてもらう約束をしていたとします。この時点では登記をしていませんでした。その後、Bさんが土地をCさんに売却した場合、Aさんは登記がないためCさんに対して通行権を主張することができません。Cさんが通行を拒否すれば、Aさんは公道に出られなくなってしまいます。

登記は要役地と承役地の両方に記録されます。要役地の登記簿には「この土地は隣地を通行する権利がある」という内容が、承役地の登記簿には「この土地は隣地のために通行させる義務がある」という内容が記載されます。購入を検討している物件の登記簿を確認する際は、必ず両方をチェックしましょう。

地役権設定登記の手続きは、要役地と承役地の所有者が共同で法務局に申請します。必要書類は、登記申請書、地役権設定契約書、印鑑証明書、固定資産評価証明書、通行範囲を示す図面などです。登録免許税は、承役地の固定資産評価額の1,000分の2が基本ですが、抵当権がある場合は追加費用が必要になることもあります。

登記手続きは複雑なため、司法書士に依頼するのが一般的です。報酬は5万円から10万円程度が相場ですが、案件の複雑さによって変動します。登記費用は設定契約時に両者で分担することが多いですが、契約書で負担割合を明確にしておくとトラブルを防げます。

登記されていない通行地役権がある物件を購入する場合は、購入前に必ず登記手続きを完了させるよう売主に依頼しましょう。売買契約書に「引渡しまでに地役権設定登記を完了すること」という条件を入れることで、確実な権利の引き継ぎが可能になります。

権利がなくなる場合-消滅時効とは

通行地役権は一度設定されれば永久に続くわけではありません。一定の条件下では権利が消滅することがあり、特に消滅時効には注意が必要です。

通行地役権は、20年間行使しない状態が続くと消滅時効にかかります。つまり、実際に通行しなくなってから20年が経過すると、権利そのものが消えてしまうのです。これは地役権の性質上、継続的な利用があってこそ価値がある権利だからです。

消滅時効が成立する典型的なケースとしては、新しい道路が開通して隣地を通る必要がなくなった場合があります。公道に直接出られるルートができたため、設定されていた通行地役権を使わなくなり、そのまま20年が経過すると権利は消滅します。

ただし、消滅時効は自動的に成立するわけではなく、承役地の所有者が時効を援用(主張)する必要があります。援用されるまでは権利は残っているため、久しぶりに通行しようとした際に「この権利は時効で消滅している」と主張される可能性があります。

複数の通行方法がある場合にも注意が必要です。たとえば、徒歩と車両の両方での通行が認められていた場合、車での通行だけを20年間しなければ、車両通行権の部分だけが時効消滅する可能性があります。権利の一部消滅という考え方です。

消滅時効を防ぐには、定期的に権利を行使することが重要です。たとえ普段は別のルートを使っていても、年に数回は地役権の範囲を通行することで、時効の進行を中断できます。また、承役地の所有者との間で「今後も通行権を行使する」という確認書を交わすことも有効です。

物件を購入する際、登記簿に古い地役権の記載があるものの、実際には長年使われていない形跡がある場合は、時効消滅の可能性を確認しましょう。承役地の所有者に時効を援用する意思があるかどうかで、今後の権利関係が大きく変わります。

なお、地役権が消滅する原因は時効以外にもあります。要役地と承役地が同一人物の所有になった場合(混同による消滅)、地役権の目的が達成不可能になった場合(目的物の滅失)、当事者間の合意による解除などです。中古物件を購入する際は、このような消滅事由がないかも確認することが大切です。

相続で土地を引き継いだ際には、親の代から設定されていた通行地役権が実際に使われているかどうかを確認しましょう。使っていない権利があれば、承役地の所有者と協議して正式に解除することで、登記簿をクリーンにすることができます。不要な権利関係を整理することで、将来の売却時にもスムーズな取引が可能になります。

囲繞地通行権との決定的な違い-法律が認める通行権

他人の土地を通行できる権利という点では似ていますが、通行地役権と囲繞地通行権はその成り立ちや性質が全く異なります。

両者の最も決定的な違いは、通行地役権が当事者間の合意(契約)や時効によって発生するのに対し、囲繞地通行権は法律の規定によって当然に認められる権利であるという点です。

| 比較項目 | 通行地役権 | 囲繞地通行権 |

|---|---|---|

| 発生原因 | 当事者間の合意(契約)や時効取得 | 法律の規定(袋地になった時点で自動的に発生) |

| 目的 | 利便性の向上(近道など) | 最低限の通行の確保 |

| 通行料 | 契約により無償も可能 | 原則として有償(償金の支払い義務) |

| 通路の範囲 | 契約内容により自由に設定可能 | 必要最小限の範囲で、囲繞地の損害が最も少ない場所 |

この違いを正しく理解することが、ご自身の土地がどちらの権利に関わるのかを判断するための重要な鍵となります。

発生原因の違い=当事者の合意か法律の規定か

通行地役権は、土地の所有者同士が「あなたの土地を通らせてください」「いいですよ」と話し合って結ぶ契約、または長年にわたり公然と通行を続けたことによる時効取得によって初めて発生する権利です。

一方で、囲繞地通行権は、土地が袋地になった時点で、民法第210条の規定に基づき、囲んでいる土地(囲繞地)の所有者の承諾がなくても法律上当然に発生します。

つまり、通行地役権が当事者の意思や行動を起点とするのに対し、囲繞地通行権は土地の物理的な状況を起点として自動的に発生する点に根本的な違いがあるのです。

目的の違い…利便性の向上か最低限の通行確保か

通行地役権を設定する目的は、要役地の利便性を高めることにあります。

例えば、「公道に出る道はあるけれど、隣の土地を通った方が駅まで近道になる」といった、より快適な生活を求める場合に設定されます。

これに対し、囲繞地通行権の目的は、公道へ出られず孤立してしまう土地の機能を維持するための最低限の通行を確保することです。

そのため、通行地役権のように「もっと便利にしたい」という積極的な理由で認められるものではありません。

通行料の違い…無償も可能な地役権と原則有償の囲繞地通行権

通行地役権における通行料の有無や金額は、当事者間の契約によって自由に決めることができます。

そのため、お互いの合意があれば無償とすることも珍しくありません。

一方、囲繞地通行権では、通行する土地の所有者が受ける損害に対して償金を支払う義務があり、原則として有償です。

これは民法第212条に定められています。

償金の額は当事者間の協議で決まりますが、まとまらない場合は裁判所の判断を仰ぐことになります。

通路の範囲と場所の選び方の違い

通行地役権の場合、通路の場所や幅員は契約内容に基づいて比較的自由に設定できます。

「自動車の通行も可能な幅員4mの通路とする」といった具体的な取り決めが可能です。

しかし、囲繞地通行権で認められる通路の場所と方法は、「その通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない」(民法第211条)と厳しく定められています。

必要最小限の範囲に限られるため、徒歩での通行で十分な場合は、自動車での通行が認められないこともあります。

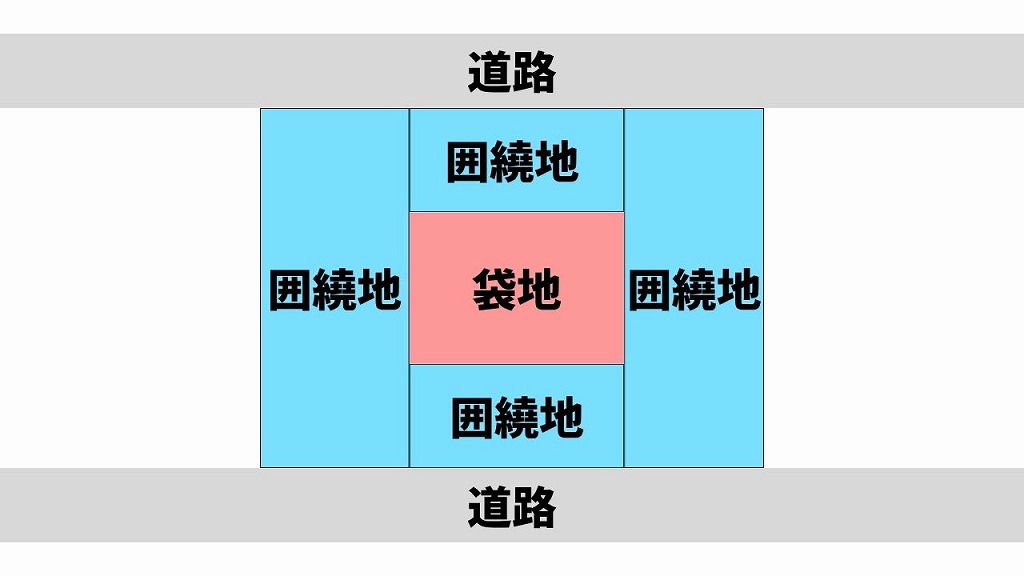

袋地とは?囲繞地通行権が認められる土地の条件

囲繞地通行権を理解する上で欠かせないのが、袋地(ふくろち)という言葉です。

これは、他の人の土地に完全に囲まれてしまい、公道に一切接していない土地を指します。

この袋地であることが、囲繞地通行権が認められるための大前提の条件となります。

ただし、物理的に公道に接していても、その間が崖や池などで事実上通行が不可能な場合も袋地と判断されることがあります。

単に「道が狭くて不便」「遠回りになる」といった理由だけでは袋地とは認められないため、注意が必要です。

通行地役権をめぐるトラブル事例と不動産取引の注意点

通行地役権は土地の価値や利用方法に大きく影響する権利です。不動産取引の現場では、この権利をめぐってさまざまなトラブルが発生しています。実際の事例をもとに、購入時や売却時に注意すべきポイントを詳しく解説します。

事例1-「昔から使っている」と主張された場合の対処法

不動産を購入した後、隣地の所有者から「この道は昔から使わせてもらっている」と突然言われるケースがあります。このような主張に対して、どう対応すべきでしょうか。

通行地役権は登記されていれば第三者に対抗できますが、登記がない場合でも時効取得が主張される可能性があります。継続して20年間(所有の意思をもって10年間)他人の土地を通行していた場合、地役権の時効取得が認められることがあるためです。

対処法としては、まず前所有者や近隣住民へのヒアリングで実際の利用状況を確認することが重要です。過去の写真や測量図、固定資産税の評価証明書なども有力な証拠となります。もし相手の主張に根拠がある場合は、通行の範囲や時間帯、方法などを明確にした書面での合意を目指しましょう。

購入前の対策としては、物件の現地調査時に隣地との境界付近の状況を入念にチェックすることです。土地に踏み固められた痕跡がないか、車両のタイヤ痕が残っていないかなど、実際の利用状況を示す兆候を見逃さないことが大切です。

事例2-通路に物を置かれる・塞がれる妨害行為への対応

通行地役権が設定されている土地に、承役地の所有者が植木鉢や物置を置いて通行を妨げるトラブルは少なくありません。特に感情的な対立が背景にある場合、意図的な妨害行為に発展することもあります。

法律上、地役権者は妨害を排除し、または将来の妨害を予防するために必要な請求をする権利があります(民法第197条)。しかし、いきなり法的手段に訴えると関係がさらに悪化する可能性もあるため、段階的なアプローチが効果的です。

まずは書面で通行権があることを丁寧に説明し、障害物の撤去を依頼します。この際、通行地役権の登記事項証明書や設定契約書のコピーを添付すると説得力が増します。それでも改善されない場合は、内容証明郵便で正式に請求を行い、最終的には妨害排除請求訴訟も視野に入れます。

予防策としては、地役権設定時に「通路上に物品を置かないこと」「通行の妨げとなる行為をしないこと」といった具体的な禁止事項を契約書に明記しておくことが重要です。また、定期的に写真で記録を残しておくことで、問題が発生した際の証拠としても活用できます。

事例3-通行料の支払いをめぐる金銭トラブル

通行地役権は無償の場合もありますが、設定時に通行料の支払いを約束している場合があります。あるいは、承役地側から突然通行料を請求されるケースもあります。特に相続などで所有者が変わった際に、新しい所有者が「通行するなら料金を払ってほしい」と主張することがあります。

通行地役権が既に設定されている場合、承役地の所有者が一方的に通行料を請求することはできません。地役権は土地に付随する権利であり、所有者が変わっても権利内容は変わらないためです。ただし、例外として通行による損害が著しい場合や、設定時の状況と大きく変わった場合には、通行料の支払いについて協議が必要になることもあります。

もし設定契約書に通行料の定めがある場合は、その金額が適正かどうかが問題となります。周辺の賃料相場や土地の評価額を参考に、不動産鑑定士の意見を求めることも一つの方法です。金額に納得できない場合は、調停や裁判で適正な通行料を決定してもらうこともできます。

購入前には、通行地役権の設定契約書で金銭的な負担の有無を必ず確認しましょう。定期的な支払いがある場合、その金額が物件の維持コストに影響するため、購入判断の重要な要素となります。

契約書作成で明確にすべきポイント

通行地役権に関するトラブルの多くは、契約書の内容が曖昧だったことが原因です。具体的に以下の項目を明確に定めることで、将来の紛争を予防できます。

通行の範囲と方法は最も重要です。通行できる場所を図面で示し、幅や長さを具体的な数値で記載します。また、徒歩のみか車両も可能か、車両の場合は軽自動車までか普通乗用車も可能かなど、通行方法を詳細に定めます。

通行時間についても、24時間通行可能なのか、日中のみなのか、特定の時間帯に制限があるのかを明記します。住宅地では、早朝や深夜の通行に配慮した取り決めをすることで、近隣トラブルを防げます。

維持管理の責任も明確にしましょう。通路の補修費用や除雪費用を誰が負担するのか、定期的な清掃は誰が行うのかなど、具体的な分担を定めます。一般的には要役地と承役地の所有者が利用頻度や利益の度合いに応じて按分します。

地役権設定の対価として金銭の授受がある場合は、その金額と支払い方法を明記します。定期的な支払いがある場合は、金額改定の基準や時期についても取り決めておくとよいでしょう。

さらに、契約書には「承役地所有者が変わっても本契約の内容は引き継がれる」という継承条項を入れることで、将来のトラブルを防ぐことができます。

不動産売却時の重要事項説明としての告知義務

不動産を売却する際、通行地役権の存在は必ず告知しなければなりません。宅地建物取引業法により、宅建業者は重要事項説明書で地役権について説明する義務があります。売主個人も、知っている事実を隠すと契約不適合責任を問われる可能性があります。

要役地として通行地役権を利用している場合は、その権利の内容(通行範囲、方法、費用負担など)を正確に伝える必要があります。登記されていない場合でも、実際に利用している事実があれば告知義務の対象となります。この権利は物件の重要な価値の一部であり、適切に説明することで購入者の安心につながります。

承役地として他人に通行させている場合は、物件の利用に制限があることを明確に伝えます。通行される頻度や時間帯、車両の種類なども具体的に説明しましょう。承役地は要役地に比べて価値が下がる傾向にありますが、事前に正直に説明することで、価格に納得した購入者を見つけることができます。

告知を怠った場合、購入後に買主から契約解除や損害賠償を請求される可能性があります。特に通行地役権が登記されていない場合でも、売主が知っていた事実を隠すと「瑕疵の不告知」として責任を問われます。

重要事項説明書には、登記事項証明書のコピーだけでなく、設定契約書や覚書、実際の利用状況を示す写真や図面も添付することが望ましいです。また、これまでにトラブルがあった場合は、その経緯と解決状況も率直に伝えることで、購入者との信頼関係を築くことができます。

不動産仲介業者を通じて売却する場合は、早い段階で通行地役権の存在を伝え、適切な調査と説明を依頼しましょう。専門家のサポートを受けることで、法的リスクを最小限に抑えながらスムーズな取引を実現できます。

わかりにくい場合は無料相談もあります

当社及び協力各社(東京・愛知・大阪・沖縄)では、「忙しくて調査できない」「自分で調査すると抜け漏れが心配」という方のために、無料相談サービス(初回60分無料)を用意しています。無料サービスだけでも問題が解決することもありますので、お気軽にご利用ください。

本格的な調査は別途見積りとなりますが、売却の仲介をご依頼いただいた場合は最後まで調査料は原則無料です。

コメント