位置指定道路とは、建築基準法第42条1項5号に基づき、特定行政庁(都道府県知事や市町村長)から指定を受けた私道です。

位置指定を受けることにより、私道でありながら建築基準法上の「道路」として認められ、接道義務を満たすことができます。つまり、建物の新築や建て替えが可能になるわけです。

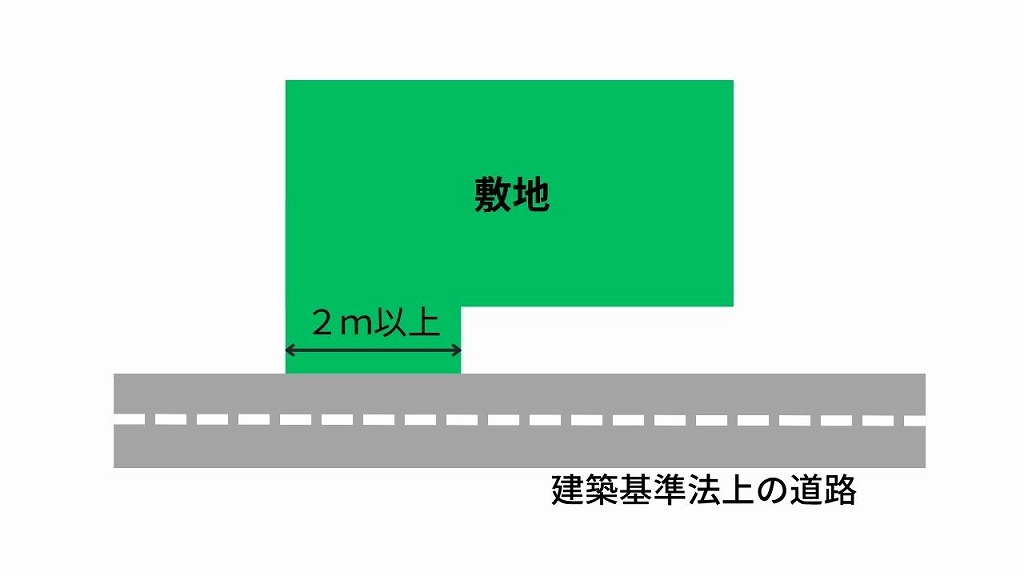

建築基準法では、建物を建てる敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないと定められています(接道義務)。位置指定道路は、この接道義務を果たすために設けられた法的な仕組みであり、宅地開発などで奥側の土地が公道に接していない場合でも、建築を可能にする重要な役割を担っています。

ただし、位置指定道路はあくまでも私道です。

そのため、道路の所有者には固定資産税の納税義務や道路の補修・維持管理の責任が発生する可能性があります。また、共有名義の場合は費用分担や通行をめぐる近隣トラブルのリスクもあります。

そこでこの記事では、位置指定道路の基本的な仕組みから、役所や現地での具体的な調査方法、土地の購入・売却で後悔しないための注意点まで、不動産取引のプロが一つひとつ丁寧に解説します。

わかりにくい場合は無料相談もあります

当社及び協力各社(東京・愛知・大阪・沖縄)では、「忙しくて調査できない」「自分で調査すると抜け漏れが心配」という方のために、無料相談サービス(初回60分無料)を用意しています。無料サービスだけでも問題が解決することもありますので、お気軽にご利用ください。

本格的な調査は別途見積りとなりますが、売却の仲介をご依頼いただいた場合は最後まで調査料は原則無料です。

位置指定道路とは?建築基準法上の役割と基本

位置指定道路について考えるとき、最も重要なのは、その道路があなたの土地に家を建てられるかどうかを法的に左右するという点です。

これは、建築計画の根幹に関わる大切な知識となります。

一見すると専門的で難しく感じられるかもしれませんが、基本的な役割や公道との違い、メリット・デメリットを知ることで、安心して計画を進める第一歩になります。

ここでは、その基本を分かりやすく解説します。

接道義務を満たすための「42条1項5号道路」

接道義務とは、建物を建てる敷地が、幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないという建築基準法上のルールです。

このルールを満たせない土地には、原則として家を建てられません。

位置指定道路は、まさにこの接道義務をクリアするために、土地の所有者が特定行政庁(都道府県知事や市長など)に申請し、位置の指定を受けて造られた私道のことです。

建築基準法第42条1項5号に定められているため、「42条1項5号道路」とも呼ばれます。

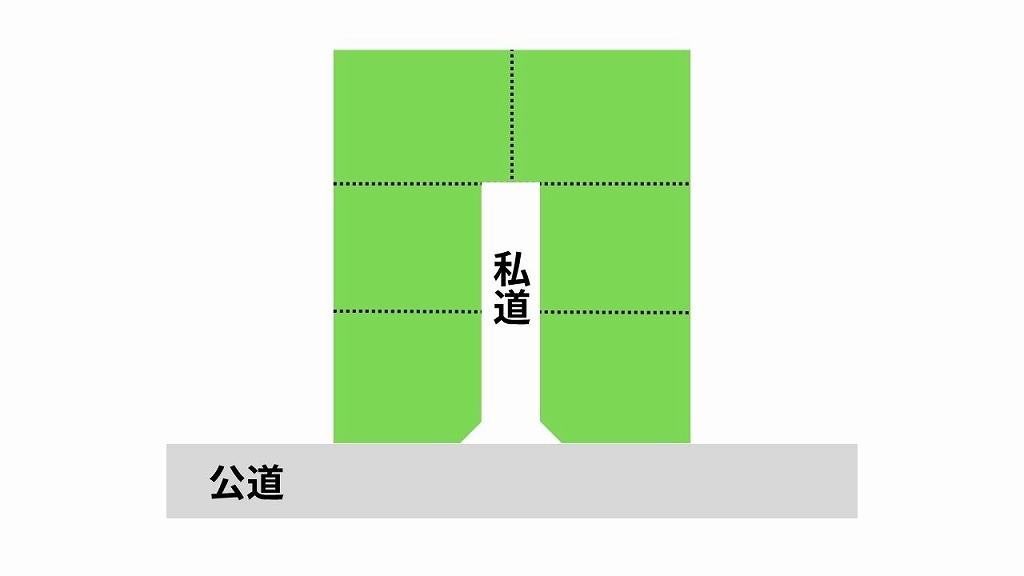

例えば、大きな土地を分割して宅地にする際、奥の土地が公道に接していなくても、位置指定道路を設けることで建築が可能になります。

つまり位置指定道路は、土地の有効活用を可能にし、建築の道を切り開くための法的な仕組みなのです。

なお、建築基準法に定められたその他の道路については以下の記事で解説しています。

「公道」や「建築不可の私道」との明確な違い

位置指定道路と公道、そして建築ができない単なる私道との一番の違いは、「所有者・管理者」と「建築基準法上の道路として認められているか」という点にあります。

見た目が似ていても、法的な扱いは全く異なります。

| 種類 | 所有者・管理者 | 建築基準法上の道路 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 位置指定道路 | 個人・法人(共有の場合あり) | 該当する | 私道だが建築が可能 |

| 公道 | 国、都道府県、市区町村 | 該当する | 国や自治体が管理し建築が可能 |

| 建築不可の私道 | 個人・法人 | 該当しない | 所有者しか利用できず建築が不可 |

表で分かるように、位置指定道路は個人などが所有する「私道」でありながら、建築基準法では「道路」として認められている特別な存在です。

このため、接道義務を満たすことができ、安心して家を建てられます。

家が建てられるメリットと所有者が負うデメリット

位置指定道路に接した土地には、大きなメリットがある一方で、所有者として知っておくべきデメリットも存在します。

土地の価値を最大限に活かすためには、メリットだけでなくデメリットも正しく理解し、将来に備えることが不可欠です。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| メリット | ・接道義務を満たし、新築や建て替えが可能になる ・建築可能な土地として不動産の資産価値が高まる |

| デメリット | ・所有者には固定資産税や都市計画税が課税される ・道路の維持管理(舗装の補修など)は所有者が費用を負担する ・共有名義の場合、費用負担などを巡る近隣トラブルのリスクがある |

家が建てられるというメリットは計り知れませんが、それは道路を維持管理する責任を負うことと表裏一体です。

特に、補修費用や共有者との合意形成は、将来的に課題となる可能性があるため、購入や建築の前に状況をしっかり確認する必要があります。

固定資産税の課税と非課税になる「公衆用道路」の条件

公衆用道路とは、登記上の地目(土地の種類)の一つで、不特定多数の人が通行のために利用している道路を指します。

位置指定道路は私道のため、原則として所有者に固定資産税が課税されます。

しかし、その道路が通り抜け可能で、近隣住民などが日常的に利用しているなど公共性が高いと役所に認められた場合は、地目を「公衆用道路」として登記することで固定資産税が非課税になるケースがあります。

この非課税措置を受けるための具体的な要件は、自治体によって基準が異なります。

ご自身の土地に接する道路が非課税の対象になるかどうかは、土地がある市区町村の資産税課などの担当部署へ事前に確認することが大切です。

プロが実践する位置指定道路の調査方法3ステップ

位置指定道路に関する調査で最も重要なのは、机上の調査と現地の状況を必ず照合することです。

図面上の情報だけを鵜呑みにせず、自分の目で確かめることで、将来の建築計画に影響を及ぼすような見落としを防げます。

これから解説する3つのステップに沿って、一つずつ丁寧に進めていきましょう。

この調査が、安心して家を建てるための確かな土台となります。

ステップ1 役所の建築指導課での「道路位置指定図」の入手

まず初めに行うのが、役所での公的な資料の取得です。

「道路位置指定図」とは、その道路が建築基準法上の道路として正式に指定された際の、正確な幅員や位置、形状を示す図面のことです。

この図面は、対象不動産が所在する市区町村役場の建築指導課(自治体によって部署名が異なる場合があります)で閲覧したり、「指定道路調書証明書」として写しの交付を受けたりできます。

この後の現地調査や権利関係の確認は、すべてこの図面を基に進めることになります。

ステップ2 現地での図面と現況の照合

役所で入手した「道路位置指定図」を手に、必ず現地へ足を運びましょう。

特に古い時代に指定された道路では、図面に記載された幅員や形状と、実際の道路の状況が異なっているケースが少なくありません。

例えば、図面上は4mの幅員があるはずなのに、実際にはブロック塀などが越境していて道幅が狭くなっていることがあります。

この場合、都道府県によっては「建築不可」の判定となる場合があります。

図面と現況の違いを見過ごすと、将来の建て替え時に思わぬ制約を受ける可能性があるため、ぜひ注意して調査を進めてください。

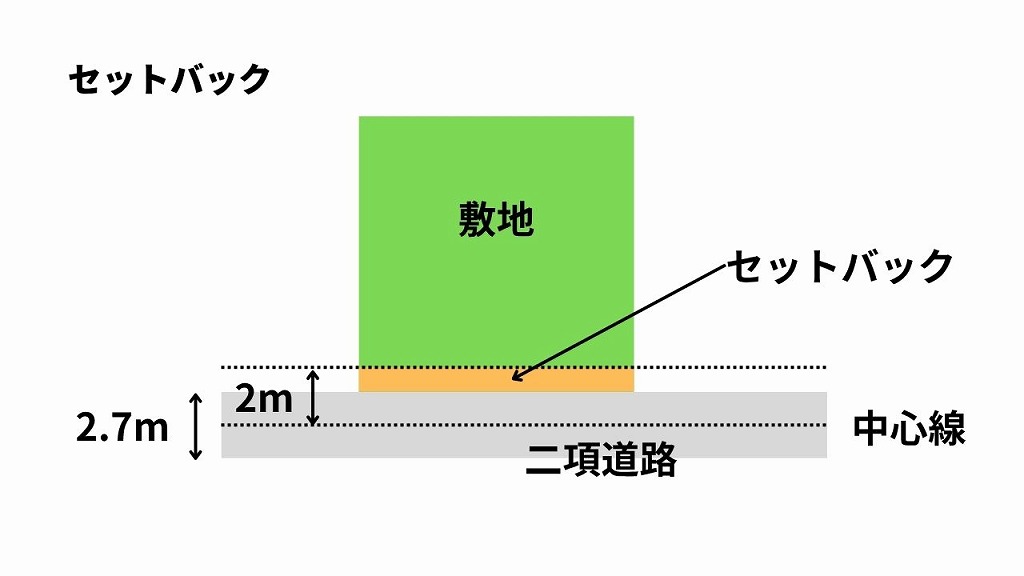

将来セットバックが必要になる可能性

「セットバック」とは、道路の幅員を4m確保するために、道路の中心線から2mの位置まで敷地を後退させることを指します。

もし現地調査で、実際の道路幅員が建築基準法の定める4mに満たないことが判明した場合、将来ご自宅を建て替える際には、このセットバックを求められます。

後退させた部分は道路として扱われるため、建ぺい率や容積率を計算する際の敷地面積(有効宅地面積)が減少し、計画していた大きさの家が建てられなくなることもあります。

ステップ3 法務局の登記記録での所有者の確認

次に、法務局で道路部分の所有者を確認します。

位置指定道路は私道であるため、誰が所有しているかによって、将来の維持管理や掘削工事の承諾手続きが大きく変わるからです。

法務局で道路部分の地番の「登記事項証明書」を取得すると、所有者が単独なのか、あるいは複数の隣接住民による共有名義なのかがわかります。

この所有関係の把握は、将来の近隣トラブルを未然に防ぐための重要なステップになります。

水道局などでの道路下埋設管の所有者確認

意外に見落としがちですが、道路の下に埋設されている水道管やガス管の所有者確認も欠かせません。

もし、これらの管が個人所有の「私設管」だった場合、老朽化による修繕や交換の費用はすべて所有者の自己負担となるからです。

公的な管(本管)から宅地内への引き込み工事を行う際にも、私設管の所有者全員から掘削の承諾を得る必要があります。

管轄の水道局やガス会社に問い合わせて、埋設管の所有状況を事前に調べておくと、将来の予期せぬ出費やトラブルを防ぐことができます。

土地の購入・売却で後悔しないための注意点とトラブル回避策

位置指定道路に面した土地を取引する際は、見た目の状況だけでなく、その背景にある権利関係の確認が最も重要です。

この確認を怠ると、購入後に家が建てられなかったり、売却後に買主とトラブルになったりする可能性があります。

安心して取引を進めるために、購入時と売却時、それぞれの視点で押さえるべきポイントをしっかり理解しておきましょう。

購入前に確認すべき通行や掘削承諾の状況

土地の購入を検討する際は、将来の建築や生活に不可欠な「通行の権利」と「上下水道管などを引き込むための掘削承諾」が確実に得られるかを確認することが大切です。

例えば、前面道路の所有者が一人で、その方との関係性が良好でない場合、建て替えの際に必要な工事車両の通行や、水道管の修繕のための掘削を拒否されるケースも実際にあります。

購入前に以下の点を必ずチェックしましょう。

| 確認事項 | 確認方法 | 注意点 |

|---|---|---|

| 通行の権利 | 登記記録で所有者を確認、不動産会社を通じてヒアリング | 過去に通行料の請求や通行妨害がなかったか |

| 掘削の承諾 | 不動産会社を通じて所有者全員の意向を確認 | 将来の承諾を書面で得られるか |

| 埋設管の所有者 | 水道局やガス会社で確認 | 私設管の場合、維持管理費用が自己負担 |

目先の価格だけでなく、将来にわたってその土地を問題なく使用できるかという視点で、これらの権利関係を必ず確認することが重要です。

売却時に見落としがちな道路持分の所有権

土地を売却する際に意外と見落としやすいのが、売却する宅地とは別に所有している「道路部分の持分」です。

過去に分譲された土地などでは、宅地の登記簿とは別に、道路部分だけの登記簿が存在し、10人以上の共有名義になっていることも珍しくありません。

この道路持分を売却し忘れると、取引が終わった後も固定資産税の納税通知が届き続けたり、将来その道路について何か決め事がある際に意見を求められたりする可能性があります。

売却の相談をする最初の段階で、不動産会社に公図や登記記録を確認してもらい、道路持分の有無をはっきりさせておくことが、スムーズな売却と将来のトラブルを未然に防ぐことにつながります。

通行妨害や費用分担をめぐる近隣トラブルの事例

位置指定道路は私道であるため、所有者間の人間関係がトラブルの直接的な原因になることがあります。

よくあるのが、共有者の一人が「自分の土地だから」という理由で自転車や植木鉢を日常的に置き、他の人の車の通行を妨害するケースです。

また、道路のアスファルトが傷んできた際の補修費用について、一部の所有者が支払いを拒否し、必要な工事ができないまま道路の状態が悪化していくこともあります。

| トラブルの事例 | 主な原因 | 有効な対策 |

|---|---|---|

| 通行妨害(私物の放置) | 道路が私有地であるという意識の欠如 | 定期的な清掃活動などでコミュニケーションを図る |

| 工事車両の通行拒否 | 近隣住民との関係悪化 | 事前に承諾書を取り交わしておく |

| 道路補修費用の分担拒否 | 費用負担に関するルールの不在 | 所有者間で管理組合を作り、規約を定める |

感情的な対立に発展する前に、費用負担や利用に関するルールを文書化し、所有者全員で共有しておくことが、問題を未然に防ぐ上でとても大切です。

事前に交わす「通行・掘削の承諾書」の有効性

将来のトラブルを未然に防ぐ最も確実な方法が、関係者間で「通行・掘削の承諾書」を書面で取り交わしておくことです。

これは、口約束とは違い、当事者間での約束事を証明する重要な書類となります。

この承諾書には、①道路を自由に通行できること、②将来の建て替えや上下水道管の工事で道路を掘削する必要が生じた際に承諾すること、③この権利と義務を将来の土地所有者にも引き継ぐこと、という3つの項目を盛り込むのが一般的です。

所有者が変わっても約束が守られるように、「承諾書」は必ず当事者間で保管し、土地を売買する際には次の所有者へ確実に引き継ぐようにしましょう。

困ったときにはセカンドオピニオン対応の不動産会社へ相談

位置指定道路の調査を進める中で少しでも疑問や不安を感じたら、決して一人で抱え込まずに専門家へ相談することが解決への近道です。

一般の不動産会社は売買仲介のためだけに不動産物件調査を行いますが、中には「セカンドオピニオン対応」をうたっている不動産会社もあります。そういった会社に依頼すれば、プロの目で調査してもらうことができます。

また、権利関係の整理や売買契約に関する内容であれば、私たちのような宅地建物取引士がご相談に乗ります。

| 専門家 | 主な役割 | 相談すべきケース |

|---|---|---|

| 土地家屋調査士 | 土地の測量、境界の確定、表示に関する登記 | 図面と現況が違う、境界杭がない |

| 宅地建物取引士 | 不動産取引全般、契約内容の確認、権利関係の調査 | 土地の購入・売却を検討している |

| 弁護士 | 法的なトラブルの解決、交渉代理 | すでに近隣住民と紛争状態にある |

早めに専門家の知見を借りることで、問題が大きくなる前に対処でき、結果として時間と費用の節約につながります。

位置指定道路の申請から変更・廃止までの手続き

私道を行政に申請して建築基準法上の道路として認めてもらうためには、様々な基準をクリアし、正式な手続きを踏む必要があります。

中でも、関係する土地所有者全員の承諾を得ることが、すべての手続きの基本となります。

一度、位置指定道路として認められると、その変更や廃止は簡単にはできません。

これは、その道路に接することで建築が可能になっている他の土地の権利を守るためです。

ここでは、申請から変更・廃止までの手続きについて、重要なポイントを解説します。

道路位置指定を受けるための主な基準

位置指定道路として認められるためには、安全かつ円滑な交通が確保できるよう、特定行政庁(都道府県や市町村など)が定める技術的な基準を満たす必要があります。

この基準は自治体によって詳細が異なりますが、例えば京都市では原則として幅員6m以上を求めています。

全国的には幅員4m以上が一般的ですが、計画地の自治体が定める「道路位置指定基準」を事前に必ず確認し、それに沿って道路を築造しなければなりません。

| 項目 | 主な内容 |

|---|---|

| 接続先 | 公道など、建築基準法上の他の道路に接続 |

| 幅員 | 原則として4m以上 |

| すみ切り | 道路が交差・接続する箇所に安全確保のための「すみ切り」を設置 |

| 排水施設 | 道路の排水に必要な側溝や街渠(がいきょ)を設置 |

| 舗装 | コンクリートやアスファルトなどで舗装 |

| 勾配 | 著しい高低差がなく、階段状でない |

これらの基準は、将来にわたって安全な生活環境を維持するために定められています。

安全確保のために必要な「すみ切り」のルール

「すみ切り」とは、道路が交差、接続、または屈曲する箇所の角を三角形に切り取り、空地とすることを指します。

これは、交差点の見通しを良くしたり、自動車が曲がりやすくしたりすることで、通行の安全性を高めるために設けられるルールです。

一般的に、道路の幅員が6m未満の場合、角の頂点を挟む両辺をそれぞれ2m後退させた三角形の部分をすみ切りとします。

| 道路の幅員 | すみ切りの一辺の長さの目安 |

|---|---|

| 6m以上 | 3m |

| 4m以上6m未満 | 2m |

このすみ切り部分は道路の一部とみなされるため、建ぺい率や容積率を計算する際の敷地面積には算入できず、建築物や塀などを設置することもできません。

現在よく見かけるミニ開発の分譲地などでは、だいたいこのすみ切りのある道路が見受けられます。

事前相談から完了検査までの大まかな流れ

位置指定道路の申請は、単に書類を提出するだけでなく、役所との入念な協議や道路の築造工事、そして完了後の検査を含む一連の手続きを踏む必要があります。

特に最初のステップである役所の建築指導課などとの事前相談が重要です。

ここで計画の概要を説明し、適用される基準や手続きの流れ、必要書類について詳しく確認することで、その後のプロセスをスムーズに進められます。

| ステップ | 主な内容 |

|---|---|

| 1. 事前相談・協議 | 役所の建築指導課など関係部署と計画について相談 |

| 2. 申請書類の提出 | 測量図や設計図、所有者全員の承諾書などを提出 |

| 3. 審査 | 提出された書類が基準に適合しているか審査 |

| 4. 工事着手 | 基準に適合するよう道路の築造工事を実施 |

| 5. 完了検査 | 工事完了後、役所の担当者による現地検査 |

| 6. 指定・公告 | 検査合格後、道路として指定され公告 |

この一連の手続きは専門的な知識を要するため、土地家屋調査士などの専門家に依頼するのが一般的です。

道路の変更や廃止に所有者全員の承諾が必要な理由

一度指定された道路の変更や廃止が極めて難しいのは、その道路を利用しているすべての土地の「建築の権利」に直接影響を与えてしまうからです。

建築基準法では、建物の敷地は道路に2m以上接していなければならないという「接道義務」が定められています。

もし位置指定道路が廃止されると、その道路にしか接していない土地は接道義務を果たせなくなり、建物の新築や建て替えが一切できない「再建築不可」の土地になってしまいます。

| 項目 | 変更・廃止に全員の承諾が必要な理由 |

|---|---|

| 関係者の権利保護 | 道路に接する土地所有者の建築する権利(財産権)を守るため |

| 資産価値の維持 | 道路がなくなると再建築不可となり、土地の資産価値が著しく下落するため |

| 公共性の担保 | 事実上、公道のように利用されている生活道路としての機能を維持するため |

このように、特定の所有者の一方的な都合で他の所有者の権利が侵害されることがないよう、法律は関係者全員の承諾を厳格に求めているのです。

よくある質問(FAQ)

- Q位置指定道路の維持管理は、なぜ所有者の費用負担になるのですか?

- A

位置指定道路は、見た目が公道と似ていても法律上は個人や法人が所有する「私道」だからです。

公道は国や自治体が所有・管理するため税金で維持されますが、私道である位置指定道路は私有財産にあたります。

そのため、道路の補修や清掃などの維持管理は、所有者が責任を持って行い、その費用も負担することになります。

- Q「道路位置指定図」と実際の道路の幅が違う場合、建て替えはできますか?

- A

原則として建て替えは可能ですが、注意点があります。

現在の道路の幅員が、役所にある「道路位置指定図」に記載された幅員(原則4m)より狭い場合、建て替えの際にセットバック(敷地を後退させること)を求められます。

後退させた部分は道路とみなされ建物を建てられなくなるため、建築可能な面積が減ってしまう可能性があります。

建て替えを計画する際は、必ず事前に役所で調査しましょう。

- Q位置指定道路を共有名義で所有していますが、土地売却時に注意すべき点は何ですか?

- A

ご自身の宅地だけでなく、共有名義になっている道路の「持分」も忘れずに売却することが重要です。

この道路持分を売却し忘れると、売却後も固定資産税の納税義務が残ったり、将来の道路管理に関する話し合いに参加を求められたりするトラブルの原因になります。

売却の際は、不動産会社に道路持分の有無を確認してもらい、売買契約書にその旨を明記してもらう必要があります。

- Q固定資産税が非課税になる「公衆用道路」とは、どんな道路のことですか?

- A

通り抜けが可能で、近隣住民など不特定多数の人が日常的に通行のために利用しているような、公共性の高い道路のことです。

このような利用実態があると自治体に認められた場合、土地の地目を「公衆用道路」に変更登記することで固定資産税が非課税となるケースがあります。

ただし、認定の基準は自治体によって異なるため、ご自身の道路が対象になるかは、管轄の役所の資産税課へ確認してください。

- Q親から相続した土地の前の道が位置指定道路らしいのですが、自分でも調べられますか?

- A

自分で調べることも可能です。

まず法務局で「公図」を取得して道路部分の地番を確認します。

次に、その地番をもとに市区町村役場の建築指導課などの窓口で「道路位置指定図」があるかどうかを照会します。

この図面があれば、その道路が位置指定道路であることが確定します。

もし調査が難しいと感じた場合は、不動産会社などに相談するとよいでしょう。

- Q位置指定道路にまつわるトラブルを避けるために、最も有効な対策は何ですか?

- A

将来のトラブルを防ぐ最も確実な方法は、道路の所有者全員で「通行・掘削の承諾書」を書面で取り交わしておくことです。

この承諾書には、お互いの通行を妨害しないことや、将来の建て替え・水道管工事などで道路を掘削する際に承諾することなどを明記します。

口約束ではなく文書でルールを定めておくことで、所有者が変わった場合でも安心して土地を利用するための大切な根拠となります。

まとめ

位置指定道路とは、家を建てるために「建築基準法で認められた私道」のことです。

公道と似ていますが、所有者が維持管理の責任と費用を負う点が大きく異なります。

この記事では、位置指定道路の基本的な意味から、ご自身でできる調査方法、土地の売買で後悔しないための注意点まで解説しました。

- 家を建てることを可能にする建築基準法上の道路

- 道路の補修や固定資産税は所有者の負担

- 役所での「道路位置指定図」の確認と現地調査が必須

ご自身の土地が位置指定道路に面している場合は、まず役所の建築指導課で道路の状況を調べてみましょう。

わかりにくい場合は無料相談もあります

当社及び協力各社(東京・愛知・大阪・沖縄)では、「忙しくて調査できない」「自分で調査すると抜け漏れが心配」という方のために、無料相談サービス(初回60分無料)を用意しています。無料サービスだけでも問題が解決することもありますので、お気軽にご利用ください。

本格的な調査は別途見積りとなりますが、売却の仲介をご依頼いただいた場合は最後まで調査料は原則無料です。

コメント