ミニ開発とは、都市計画法で定められた「開発許可」が不要な1000平米未満の規模で行われる小規模な宅地開発のことです。手頃な価格で都市部の一戸建てを手に入れられる一方、日照やプライバシー、防災面でのリスクといった多くの問題点を抱えています。

都市計画法では、市街化区域において1000平米以上の土地で開発を行う場合、都道府県知事の許可が必要です。この許可には道路幅や公園設置などの厳格な基準が求められますが、ミニ開発はこの基準を回避できるため、事業者にとっては手続きが簡便で、短期間かつ少ない資金で事業化できるメリットがあります。

しかし、国土交通省も「ミニ開発等により敷地が細分化され、良好な住宅地の居住環境が阻害されるおそれがある」と問題視しているように、隣家との距離が近く、消防車が進入できない狭い私道、将来の建て替え困難など、購入後に後悔するケースが少なくありません。

この記事では、ミニ開発が都市圏で盛んに行われる背景をわかりやすく解説するとともに、購入後に後悔しないために知っておくべき5つの問題点と、事前に確認すべき法律や敷地形状のリスクについて詳しく説明します。

わかりにくい場合は無料相談もあります

当社及び協力各社(東京・愛知・大阪・沖縄)では、「忙しくて調査できない」「自分で調査すると抜け漏れが心配」という方のために、無料相談サービス(初回60分無料)を用意しています。無料サービスだけでも問題が解決することもありますので、お気軽にご利用ください。

本格的な調査は別途見積りとなりますが、売却の仲介をご依頼いただいた場合は最後まで調査料は原則無料です。

ミニ開発とは|開発許可が不要な1000平米未満の宅地開発

ミニ開発とは、法律の規制を避けて行われる小規模な宅地開発を指します。

最も重要な点は、都市計画法で定められた「開発許可」が不要な1000平米未満の規模で行われることです。

このため、手続きが簡素化され、首都圏などの都市部で盛んに行われています。

しかし、その手軽さの裏で、居住環境にさまざまな問題点を抱えるケースが少なくありません。

ミニ開発には、法律上の定義だけでなく、狭小住宅が密集するといった物理的な特徴や、近年ではコミュニティ形成を重視した新しい動きもあります。

それぞれの側面を理解することで、ミニ開発の全体像を正しく把握できます。

都市計画法における定義

法律上、ミニ開発という言葉に明確な定義はありませんが、一般的には「都市計画法に基づく開発許可が不要な規模で行われる、小規模な宅地開発」を指します。

具体的には、三大都市圏の市街化区域内において、面積1000平米(約300坪)以上の土地で開発行為を行う場合、都道府県知事の許可が必要です。

この開発許可を得るためには、道路の幅や公園の設置など、一定の基準を満たす必要があります。

そのため、事業者はこの許可が不要な1000平米未満の土地で開発を行うことが多く、これがミニ開発と呼ばれるようになりました。

狭小住宅が密集する開発形態

ミニ開発の典型的な姿は、限られた土地を細かく分割し、隣家との間隔が非常に狭い住宅が密集するというものです。

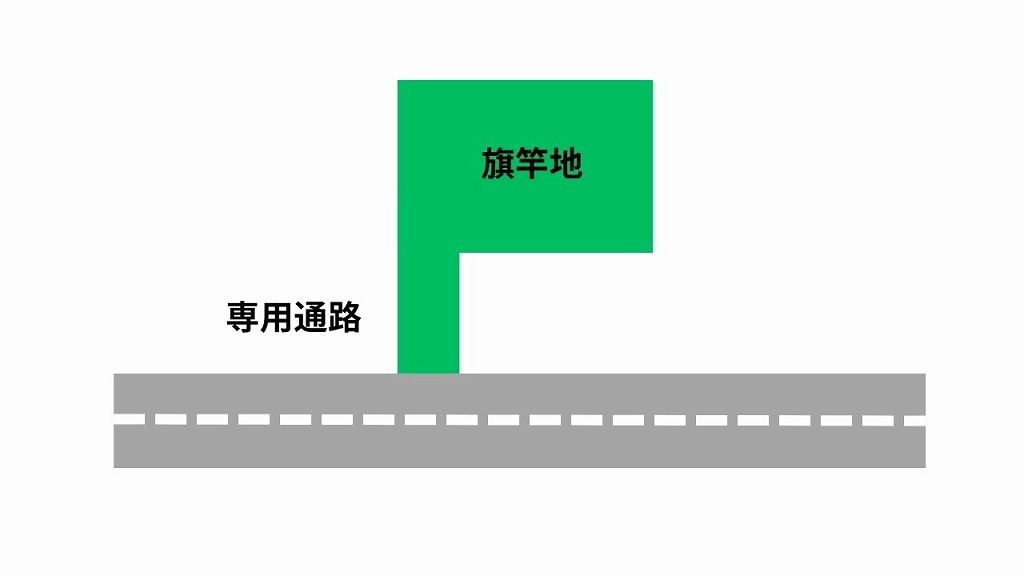

土地を最大限有効活用するため、道路までの通路が細長い「旗竿地」が多用される傾向があります。

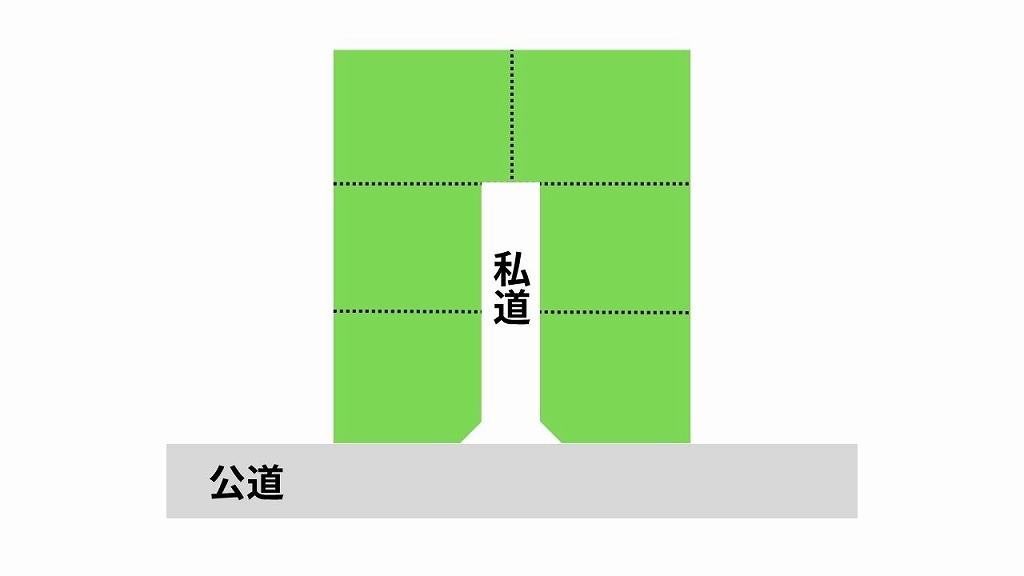

また、開発地内には幅4m程度の行き止まりの私道が作られることも少なくありません。

その結果、日当たりや風通しが悪くなったり、窓を開けるとすぐ隣の家の壁が見えたりと、プライバシーの確保が難しくなるケースが見受けられます。

近年注目されるコミュニティ型のミニ分譲

すべてのミニ開発が問題点を抱えているわけではなく、近年は新しい価値を持った開発も登場しています。

それが「統一感のある街並みを形成し、住民同士の良好なコミュニティづくりを促す、コンセプト型のミニ分譲」です。

例えば、茨城県の工務店である柴木材店がつくば市で手がけた4区画のミニ分譲は、グッドデザイン賞を受賞しました。

この事例では、区画内に塀を設けず、建物の配置をずらすことで視線が合わないように配慮し、住民同士の自然な交流が生まれる環境を創出しています。

このような計画的なミニ開発は、従来のイメージを覆し、新たな住まいの形として注目を集めています。

ミニ開発が都市圏で盛んに行われる3つの理由

都市圏の住宅地でミニ開発が頻繁に行われるのには、はっきりとした理由があります。

それは、事業者、購入者、そして法律や行政という3つの側面それぞれの事情が、うまく組み合わさっているから。

特に重要なのは、一定規模未満の開発であれば、都市計画法上の面倒な「開発許可」が不要になるという点です。

この仕組みが、ミニ開発の広がりを大きく後押ししています。

| 立場 | 主な事情(メリット) |

|---|---|

| 事業者 | 少ない資金で始められ、開発許可が不要なため手続きが簡単 |

| 購入者 | 地価の高いエリアでも、比較的安価にマイホームを取得可能 |

| 法律・行政 | 小規模な開発を直接規制する法律が不十分だった |

これらの要因が複合的に絡み合うことで、ミニ開発は都市圏における住宅供給の手段として定着しました。

それでは、それぞれの立場からの事情を詳しく見ていきましょう。

事業者側の事情(少ない資金と簡単な手続きで事業化)

事業者にとってミニ開発が魅力的なのは、何よりも都市計画法で定められた「開発許可」が原則として不要であることです。

市街化区域内では、1000平米(約300坪)以上の土地開発を行う際に、都道府県知事などから開発許可を得る必要があります。

この許可を得るには、道路の幅や公園の設置など、様々な基準を満たす必要があり、時間もコストもかかります。

しかし、ミニ開発は開発許可が不要な1000平米未満の土地で行われるため、煩雑な手続きを省略でき、事業をスピーディーに進めることが可能です。

この手軽さから、大手デベロッパーだけでなく、地域の工務店のような比較的小規模な事業者でも参入しやすいビジネスモデルとなっています。

少ない資金で始められ、短期間で利益を確定しやすいという点は、事業者側にとって大きなメリットであり、ミニ開発がなくならない大きな理由の一つです。

購入者側の事情-便利な立地でのマイホーム取得

購入者、つまり家を探している方々にとっての最大のメリットは、地価が高い都市圏の便利な立地でも、新築の一戸建てを手頃な価格で手に入れられるという点に尽きます。

本来であれば高額で手が出ないような駅に近いエリアの土地でも、細かく分割することで一区画あたりの土地代を抑えることができます。

その結果、周辺の賃貸マンションの家賃と変わらないくらいの住宅ローン返済額で、夢のマイホームを購入できるケースも少なくありません。

「便利な場所で、自分の土地と家を持ちたい」という多くの方の強い願いが、ミニ開発で供給される住宅への大きな需要を生み出しています。

このように、都心部へのアクセスを重視しながらも、一戸建てにこだわりたいというニーズに、ミニ開発が応える形となっているのです。

法律や行政の課題(規制しづらい小規模開発)

ミニ開発がここまで広がった背景には、事業者や購入者のニーズだけでなく、個別の小規模な開発を直接的に規制する法律や制度が十分ではなかったという行政側の事情も関係しています。

先述の通り、都市計画法が規制の対象とするのは原則1000平米以上の開発です。

そのため、それ未満の規模で行われるミニ開発は、法律の網の目からこぼれる形で数多く行われてきました。

また、行政には経済成長の一環として持ち家の取得を促進したいという政策的な意図もありました。

大規模なマンション開発に比べて、小規模なミニ開発は周辺住民からの反対運動が起こりにくいという側面も、結果的に開発が進みやすくなった一因と考えられます。

これらの法律上の特徴や行政のスタンスが、結果としてミニ開発が都市圏で盛んに行われる土壌を作ったと言えるでしょう。

後悔しないために知っておきたい5つの問題点

ミニ開発された住宅は、便利な立地で手頃な価格という魅力がありますが、購入してから「こんなはずではなかった」と後悔するケースも少なくありません。

特に、隣家との距離が近いゆとりのない設計が、さまざまな問題を引き起こす点には注意が必要です。

事前にどのようなリスクがあるのかを正しく理解し、ご自身のライフスタイルに合うか慎重に判断することが大切になります。

ここでは、特に知っておくべき5つの代表的な問題点を解説します。

| 問題点 | 主な内容 |

|---|---|

| 日照・採光・プライバシー | 隣家との距離が近く、日当たりや風通しが悪化し、生活音が気になる |

| 防災や交通安全 | 道路が狭く、消防車が入れない場合や、火災時に燃え広がりやすい |

| 建て替えと資産価値 | 特殊な敷地形状で再建築が困難、資産価値が低く評価される傾向 |

| 街並みと居住環境 | 景観の悪化や、ごみ置き場などインフラへの負担増 |

| 私道とコミュニティ | 道路の維持管理費用や、既存住民とのトラブルが発生しやすい |

これらの問題点は、日々の暮らしの快適さや安全性、さらには将来の資産計画にも直接関わってきます。

購入を検討する際には、現地をよく確認し、デメリットを許容できるかしっかりと見極めましょう。

日照・採光・プライバシーの問題

ミニ開発の物件で最も多く聞かれる悩みが、日照やプライバシーに関するものです。

これは、隣の家との距離が法律上の最低限で建てられていることが根本的な原因です。

民法では、建物を建てる際には隣地境界線から50cm以上離す必要がありますが、多くのミニ開発ではこの距離で設計されています。

そのため、窓を開けるとすぐ隣の家の壁、という状況も珍しくありません。

一日中ほとんど日が当たらない部屋ができてしまったり、風通しが悪くなったりすることもあります。

また、お互いの生活音や話し声が聞こえやすく、「常に誰かの気配を感じてくつろげない」といったプライバシー確保の難しさも大きな問題点です。

図面だけでは実感しにくい圧迫感や実際の日当たりを、曜日や時間帯を変えて現地で体感してみることがとても重要です。

防災や交通安全上のリスク

住宅が密集して建てられるミニ開発では、万が一の際の防災や日常的な交通安全の面でリスクを抱えている場合があります。

特に、開発地内に設けられる道路の形状や幅員が問題になることが多いです。

開発地の奥まった場所まで家を建てるため、幅員4mの「行き止まり」の私道が造られることが一般的です。

道が狭いと、消防車や救急車といった大型の緊急車両がスムーズに進入できず、初期消火や救命活動が遅れる危険性があります。

さらに、住宅が密集しているため、一度火災が発生すると隣の家に燃え移りやすい「延焼リスク」も高まります。

普段の生活においても、車のすれ違いが難しかったり、見通しが悪く子供の飛び出しが心配になったりする場面も考えられます。

接している道路の幅や形状、緊急車両の進入経路などを、購入前に自治体の建築指導課や消防署に確認しておくと安心です。

建て替えの難しさと資産価値の低下が気になる

ミニ開発で購入した住宅は、今だけでなく将来のことも考える必要があります。

将来的な建て替えの難しさと、資産価値が低く評価される傾向があることも、事前に理解しておくべき重要なポイントです。

限られた土地を有効活用するため、「旗竿地」と呼ばれる道路に接する通路部分が細長い特殊な敷地形状が多く見られます。

このような土地では、将来建て替え工事を行う際に重機が敷地の奥まで入れず、工事費用が通常より数十万円から数百万円高くなる可能性があります。

また、不動産市場においては、使い勝手の良い整形地(四角い土地)と比べて旗竿地などの不整形地は評価が低くなるのが一般的です。

そのため、将来売却することになった際に、希望の価格で売れないリスクも考慮しなくてはなりません。

長期的な視点で資産計画を立て、建て替え時の制約や売却時の不利な点についても納得した上で購入を判断することが大切です。

街並みの悪化と居住環境の変化

一つのまとまった土地に多くの家がぎりぎりに建てられることで、これまでその地域が持っていた街並みの雰囲気が一変し、居住環境に影響を及ぼすことも問題視されています。

ゆとりのない同じようなデザインの住宅が窮屈に立ち並ぶことで、景観に圧迫感が生まれ、街並みとしての魅力が損なわれることがあります。

また、もともと数世帯しか住んでいなかった場所に、開発によって10世帯以上が一度に移り住むと、急激な人口増加に対応できなくなるケースも見受けられます。

例えば、ごみ置き場の容量が足りなくなって収集日にごみがあふれたり、地域のインフラに負担がかかったりすることも考えられます。

ご自身の家のことだけでなく、その開発によって地域全体の環境がどう変化するのか、周辺の状況もあわせて確認することが求められます。

私道の維持管理とコミュニティのトラブル

ミニ開発地内の道路は、市区町村が管理する公道ではなく、「私道」であることがほとんどです。

この私道の維持管理の方法や費用負担をめぐる問題は、住民同士の深刻なトラブルに発展する可能性があります。

私道は、その道路を利用する住民全員の共有財産となるのが一般的です。

そのため、アスファルトのひび割れ補修や、側溝の清掃といった維持管理は、住民が費用を出し合って共同で行う必要があります。

この負担割合や管理方法について明確なルールがなければ、後々「うちは車を使わないから費用は払わない」といった意見の対立が起こりかねません。

さらに、急に多くの新しい住民が増えることで、騒音や路上駐車などをめぐって、もともと住んでいた地域住民との間で軋轢が生まれることもあります。

購入前に、私道の所有形態(共有名義か、分筆されているかなど)や管理組合の有無、管理ルールについて不動産会社に詳しく確認することが不可欠です。

ミニ開発のメリットと購入前の確認事項

ミニ開発された住宅は価格的な魅力がありますが、購入を決める前に将来の生活や資産価値に関わる重要なポイントを確認することが後悔しないための鍵です。

メリットを享受するためにも、デメリットとなりうる点について事前にしっかりと理解し、納得した上で判断することが大切になります。

メリット-手頃な価格での住宅供給

ミニ開発の最大のメリットは、地価の高い都市部であっても、比較的安価に新築一戸建てを手に入れられることです。

一つの広い土地を細かく分割することで、一区画あたりの土地価格を抑え、総額を現実的な範囲に収めることが可能になります。

近年では、単に土地を分割するだけでなく、「コミュニティ型分譲」のように、デザインに統一感を持たせたり、住民同士が交流しやすいように工夫されたりするケースも増えています。

コンセプトが明確なため資産価値が落ちにくいという利点もあり、計画的に開発されたミニ分譲は魅力的な選択肢の一つといえます。

確認事項-接道義務と位置指定道路(42条1項5号道路)

家を建てるためには、敷地が建築基準法で定められた道路に一定の長さ以上接している必要があり、これを接道義務といいます。

ミニ開発では、この義務を果たすために「位置指定道路」という私道が造られることが多くあります。

この位置指定道路は、建築基準法第42条1項5号に定められているため「42条1項5号道路」とも呼ばれ、幅員4m以上の道路に2m以上接するという接道義務を満たすための重要な役割を担います。

ただし、あくまで私道であるため、維持管理の責任や費用負担が誰にあるのか、購入前に明確にしておく必要があります。

| 種別 | 内容 |

|---|---|

| 42条1項1号 | 道路法による道路(国道、県道、市道など)で幅員4m以上のもの |

| 42条1項2号 | 都市計画法などに基づき造られた道路(開発道路) |

| 42条1項3号 | 建築基準法施行時に既に存在した幅員4m以上の道路 |

| 42条1項4号 | 2年以内に事業が予定されている都市計画道路 |

| 42条1項5号 | 民間が申請し、行政から位置の指定を受けて造られた道路(位置指定道路) |

| 42条2項 | 建築基準法施行時に家が立ち並んでいた幅員4m未満の道路で、特定行政庁が指定したもの |

将来建て替えを行う際には、役所から「位置指定申請図」の通りに道路を復元するよう求められることがあります。

そのため、購入を検討する物件が接している道路の種類と権利関係、そして現状が指定通りかを役所の建築指導課などで必ず確認しましょう。

確認事項-旗竿地など特殊な敷地形状のリスク

ミニ開発では、土地を効率よく分割するために、道路までの通路が細長い「旗竿地(はたざおち)」が多く見られます。

整形地に比べて価格が安いというメリットがある一方で、いくつかのリスクも存在します。

通路部分の幅が2mしかない場合、車種によっては駐車が困難であったり、人のすれ違いに窮屈さを感じたりすることがあります。

また、周囲を他の家に囲まれているため、日当たりや風通しが悪くなる傾向が見られます。

将来家を建て替える際には、重機が敷地の奥まで入れず、工事費用が割高になる可能性も考慮しなくてはなりません。

確認事項-将来の建て替えと維持管理の計画

マイホームは一生の買い物です。

だからこそ、購入時のことだけでなく、将来の建て替えや長期的な維持管理まで見据えて検討することが重要になります。

ミニ開発の住宅は隣家との距離が近く、敷地に余分なスペースがないことが多いです。

そのため、建て替えの際に足場を組むスペースや資材置き場を確保するのが難しく、工事が大掛かりになりがちです。

また、位置指定道路のような私道の場合、アスファルトの補修や側溝の清掃といった維持管理は、原則として所有者全員の共同責任となります。

費用負担の割合や管理方法について、住民間の取り決めが書面で存在するかを確認しておくことが後のトラブル防止につながります。

確認事項-周辺環境とごみ置き場などのルール

快適な暮らしのためには、建物のことだけでなく、ご近所付き合いや地域のルールといった周辺環境も事前に確認しておく必要があります。

特に複数の世帯が同時期に入居するミニ開発では、生活上のルールが重要です。

ごみ置き場の場所はどこか、清掃当番などの管理は誰が行うのかは、日々の生活に直結する問題です。

また、行き止まりの私道が子供たちの遊び場になることも考えられますが、駐車ルールなどが曖昧だと住民間のトラブルの原因になります。

内見の際には、周辺の雰囲気や既存のコミュニティとの関係性も観察し、不動産会社の担当者に生活ルールについて詳しく質問しておくと安心です。

よくある質問(FAQ)

- Qミニ開発とミニ分譲の違いは何ですか?

- A

ミニ開発は、開発許可が不要な1000平米未満の土地で行われる小規模な宅地開発全般を指す言葉です。

一方でミニ分譲は、ミニ開発の中でも特に、統一感のある街並みや住民のコミュニティ形成といったコンセプトを持って計画的に分譲されるものを指す場合が多くあります。

- Q1000平米未満の開発なら、法律の規制は全くないのですか?

- A

都市計画法に基づく開発許可は原則不要ですが、規制が全くないわけではありません。

個別の建物を建てる際には、建築基準法で定められた接道義務や建ぺい率、容積率といった規制を守る必要があります。

また、自治体によっては独自の条例で敷地面積の最低限度を定めていることもあります。

- Q旗竿地のメリットとデメリットを教えてください。

- A

旗竿地の最大のメリットは、同じエリアの四角い土地(整形地)に比べて価格が安いことです。

道路から奥まっているため、車の騒音が少なく静かな居住環境を確保しやすい点も利点といえます。

しかしデメリットとして、日照や風通しが悪くなりやすいことや、将来の建て替えの際に工事費用が割高になるリスクが挙げられます。

- Qミニ開発で造られた私道の管理は誰が行うのですか?

- A

ミニ開発地内の道路は、位置指定道路(42条1項5号道路)などの私道であることがほとんどです。

私道の維持管理は、その道路を利用する住民全員が共同で行うのが原則になります。

アスファルトの補修や側溝の清掃といった費用は、住民同士で負担しなくてはなりません。

- Qミニ開発された物件の資産価値は、将来的にどう評価されますか?

- A

一般的に、旗竿地や狭小住宅は使い勝手の良い整形地に比べて、資産価値の評価が低くなる傾向にあります。

ただし、駅に近いなど立地条件が非常に優れている場合や、計画的なミニ分譲によって良好な街並みやコミュニティが形成されている場合は、資産価値が維持されやすいです。

- Qミニ開発された住宅地は、防災面でどのような問題点がありますか?

- A

住宅が密集しているため、火災が起きた際に隣家へ燃え広がりやすい延焼のリスクが高まります。

また、開発地内に行き止まりの狭い私道が造られることが多く、消防車や救急車といった緊急車両の進入が難しくなる場合があることも防災上の大きな問題点です。

まとめ

この記事では、ミニ開発の定義から都市圏で盛んに行われる理由、そして購入後に後悔しないための問題点までを解説しました。

ミニ開発とは、都市計画法の開発許可が不要な1000平米未満で行われる宅地開発のことで、手頃な価格で住宅が手に入る一方、日照やプライバシー、防災面でのリスクといった多くの問題点を抱えていることを理解することが大切です。

- ミニ開発は開発許可が不要な1000平米未満の小規模開発

- 日照や防災、将来の資産価値に課題を抱えるケース

- 都市部で手頃な価格でマイホームが手に入るメリット

- 接道義務や私道、敷地形状のリスクの事前確認が不可欠

ミニ開発された物件を検討する際は、価格や立地だけで判断せず、現地で日当たりや道路の状況を確認することが後悔しないための第一歩です。

わかりにくい場合は無料相談もあります

当社及び協力各社(東京・愛知・大阪・沖縄)では、「忙しくて調査できない」「自分で調査すると抜け漏れが心配」という方のために、無料相談サービス(初回60分無料)を用意しています。無料サービスだけでも問題が解決することもありますので、お気軽にご利用ください。

本格的な調査は別途見積りとなりますが、売却の仲介をご依頼いただいた場合は最後まで調査料は原則無料です。

コメント

[…] ミニ開発とは?|私道ラボ […]