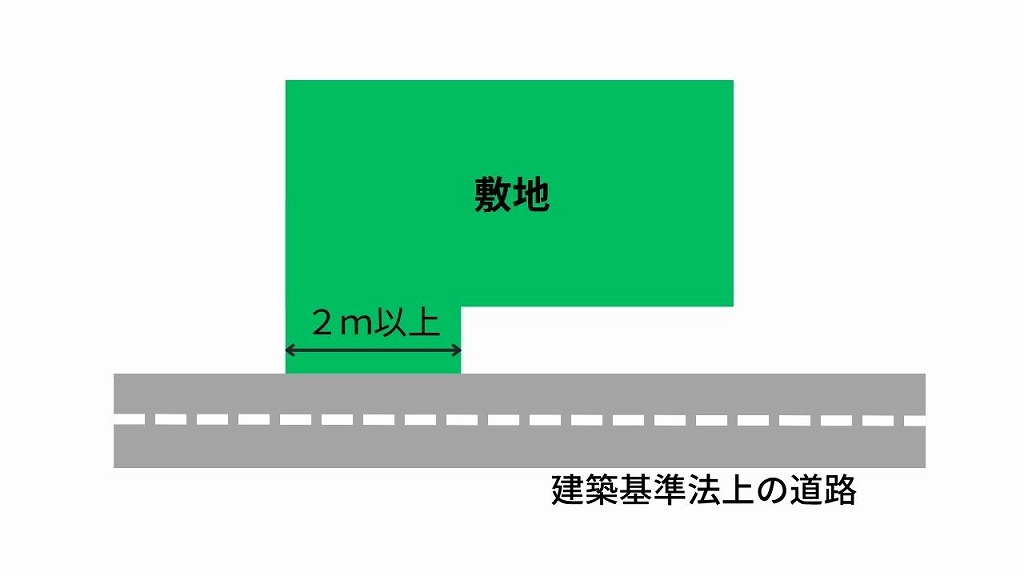

「接道義務」とは、土地に建物を建てる場合、その土地が建築基準法の道路に間口2m以上接していなければならないという規定です。

一見すると道であっても、市町村等によって道路認定されていない場合、建築が認められない可能性があります。

そこで、この記事では「接道義務とはなにか」をわかりやすく解説し、どうすれば接道義務を満たすことができるのかを考えていきます。

とくにこのサイトのテーマである「私道」の場合、どういう条件を満たせば道路として認められるのかがキモとなります。少し複雑ですが、この点についても、なるべくわかりやすく解説しました。

わかりにくい場合は無料相談もあります

当社及び協力各社(東京・愛知・大阪・沖縄)では、「忙しくて調査できない」「自分で調査すると抜け漏れが心配」という方のために、無料相談サービス(初回60分無料)を用意しています。無料サービスだけでも問題が解決することもありますので、お気軽にご利用ください。

本格的な調査は別途見積りとなりますが、売却の仲介をご依頼いただいた場合は最後まで調査料は原則無料です。

接道義務を満たさない土地でも建て替えを諦めないための基礎知識

所有する土地に家を建て替えられないかもしれない、という状況は本当に不安になりますよね。

しかし、すぐに諦める必要はありません。

まずは接道義務というルールについて、なぜ存在するのかという基本を正しく理解することが解決への第一歩です。

この章では、接道義務の目的や根拠となる法律、適用されるエリアについて解説します。

なぜ接道義務が定められているのか

接道義務とは、万が一の災害時に、そこに住む人々の安全を守るために定められた大切なルールです。

火災や急病が発生した際に、消防車や救急車といった緊急車両がスムーズに敷地へ進入できなければ、救助活動に大きな支障が出てしまいます。

例えば、幅員が狭い道路に面した家で火災が起きた場合、消防車が近くまで入れず、消火活動が遅れることが考えられます。

このような事態を防ぎ、安全な避難経路を確保することが、接道義務の最も大きな目的なのです。

同時に、日当たりや風通しを確保して、衛生的で快適な住環境を維持する役割も担っています。

根拠となる建築基準法第43条

接道義務のルールは、個人の感覚や地域の慣習で決められているわけではありません。

その根拠は建築基準法第43条という法律で明確に定められています。

この条文では、原則として「建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない」と規定されています。

日本国内で建物を建てる際は、この法律を守る必要があるのです。

つまり、建物を建てるための土地は、法律で認められた道路に一定の長さ以上接していることが大前提となります。

このルールがあるからこそ、私たちは安全な街で暮らすことができるのです。

都市計画区域・準都市計画区域内での適用

接道義務は、日本全国すべての土地に適用されるわけではありません。

この義務は、原則として「都市計画区域」および「準都市計画区域」内にある土地に適用されます。

都市計画区域とは、市街地を中心に、計画的な街づくりを進めるために指定されたエリアです。

多くの人が住む町のほとんどが、この都市計画区域か準都市計画区域に含まれます。

国土交通省の調査によると、日本の国土のうち約27%が都市計画区域として定められています(令和4年時点)。

ご自身の土地がこれらの区域に含まれるかどうかは、市役所や区役所の都市計画課などで確認できます。

建築基準法が定める接道義務の2つの要件と違反した場合のリスク

接道義務を理解する上で最も大切なのは、建築基準法で定められた「道路の幅」と「敷地が道路に接する長さ」という2つの数字の要件です。

このどちらか一方でも満たしていない場合、土地の活用に大きな制約が生まれてしまいます。

ご自身の土地がこれらの要件をクリアしているか、まずは正確に把握することが問題解決の第一歩となります。

要件1 幅員4m以上の道路

接道義務の一つ目の要件は、敷地が幅員4m以上の建築基準法上の道路に接していることです。

ここでいう「道路」とは、単に人や車が通る道のことではなく、建築基準法第42条で定められた公道や私道などを指します。

幅員4mという基準は、万が一の火災などの際に消防車や救急車といった緊急車両がスムーズに通行し、消火活動や救助活動を行うために最低限必要な広さとして定められています。

なお、特定行政庁が交通上重要と認めて指定する区域では、この幅員が6m以上必要になるケースもあります。

要件2 敷地が2m以上道路に接する

二つ目の要件は、敷地が道路に2m以上接していることです。

この道路に接している部分の長さを「間口」と呼びます。

間口が2m以上ないと、災害時の避難経路として機能しなかったり、人の出入りに支障をきたしたりするおそれがあります。

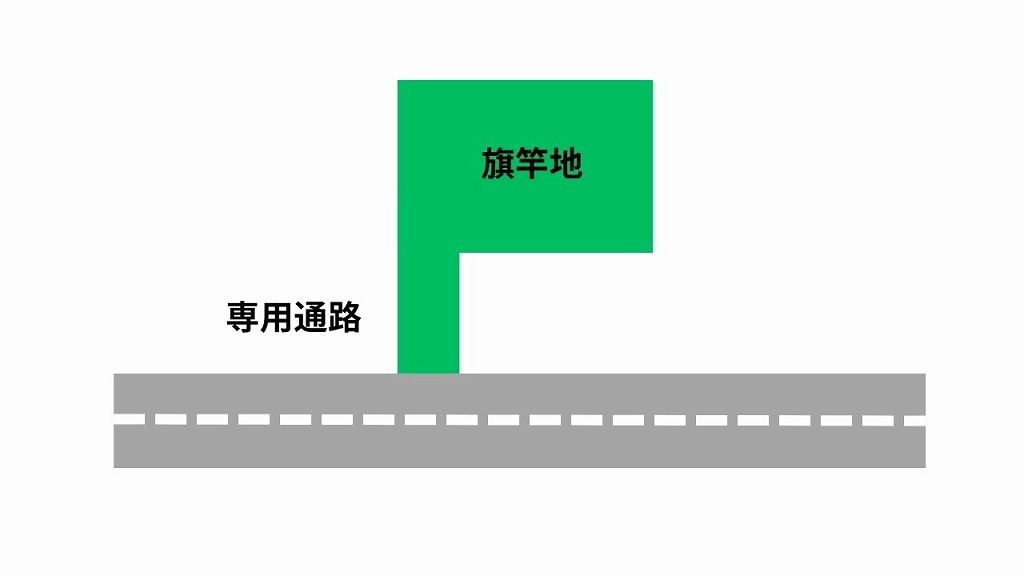

道路から奥まった場所にあり、細い通路で道路と接続している「旗竿地」も、この通路部分の間口が2m以上確保されているからこそ、建物の建築が認められているのです。

違反リスク1 建て替えや大規模な増改築の不可

接道義務を満たさない土地は、一般的に「再建築不可物件」と呼ばれます。

この最大のデメリットは、現在建っている建物を取り壊して新しい家を建てることが原則としてできない点です。

建て替えだけでなく、建築確認申請が必要となる10㎡を超えるような大規模な増改築やリフォームも認められません。

そのため、建物の老朽化が進んでも抜本的な対策が取れず、住み続けることが困難になるケースもあります。

違反リスク2 住宅ローン審査の通過が困難

接道義務を満たさない物件は、金融機関からの担保評価が著しく低くなるため、住宅ローンの利用が困難です。

金融機関は、万が一ローンの返済が滞った場合に物件を売却して資金を回収しますが、再建築不可物件は買い手がつきにくく、売却が難しいからです。

この理由から、土地の購入やリフォームのためにローンを組もうとしても、審査に通ることは極めて難しいのが実情といえます。

違反リスク3 資産価値が低下し売却が難しい

再建築不可物件は、建て替えができないという大きな問題を抱えているため、資産価値が周辺の相場よりも大幅に低くなります。

一般的な土地と比べて、近隣相場の5割から7割程度の価格になることも珍しくありません。

住宅ローンが利用できないため買い手が現金で購入できる人に限られてしまい、いざ売却しようとしてもなかなか買い手が見つからず、長期間売れ残ってしまうリスクがあります。

建て替え不可の土地を救う3つの「救済措置」

自分の土地が接道義務を満たしていないと分かっても、建て替えを諦めるのはまだ早いかもしれません。

法律には、一定の条件を満たすことで建築を可能にするための「救済措置」が用意されています。

どの救済措置が適用できるかを正しく見極めることが、土地の価値を最大限生かすための鍵となります。

ここでは、代表的な3つの救済措置について、それぞれの特徴と適用条件を比較してみましょう。

| 救済措置 | 概要 | 主な適用条件 | 難易度 |

|---|---|---|---|

| 二項道路の場合のセットバック | 敷地を後退させて道路幅員を確保 | 接する道路の幅員が4m未満の場合 | 低 |

| 建築基準法第43条2項の認定・許可 | 周囲の状況から安全と判断され、例外的に建築許可を得る | 敷地周囲に公園や広場などがある | 中 |

| 隣地の一部購入・賃借 | 隣地の一部を取得し、接道要件を満たす | 隣地所有者の合意が得られること | 高 |

これらの方法を検討することで、再建築不可とされた土地でも建て替えの道が開ける可能性があります。

それぞれの措置について、詳しく見ていきましょう。

救済措置1 セットバックによる道路幅員の確保

幅員4m未満の二項道路の場合は、セットバックすることで建築が許可されます。

セットバックとは、接している道路の幅員が4m未満の場合に、道路の中心線から2mの位置まで自分の敷地を後退させることを指します。

後退させた部分は道路とみなされ、建築物を建てることはできなくなりますが、残りの敷地に建物を建築できるようになります。

例えば、目の前の道路幅員が3mしかない場合、道路の中心線は1.5m地点にあります。

そこから2mの位置まで敷地を後退させる必要があるため、自分の敷地を50cm後退させることになります。

この後退させた部分の土地は、将来的に周辺の土地もセットバックすることで、幅員4mの道路の一部となります。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 建築が可能になる | 建物を建てられる敷地面積が減る |

| 固定資産税・都市計画税が非課税または減免 | 後退部分には塀や門などを設置できない |

| 自治体によって補助金制度がある | 測量や手続きに費用がかかる |

セットバックは、道路の幅員不足を解消するための最も一般的な方法です。

敷地面積が狭くなるというデメリットはありますが、建て替えを実現するための有効な手段といえます。

救済措置2 建築基準法第43条2項に基づく認定・許可

この救済措置は、以前「43条但し書き」と呼ばれていた制度で、接道義務を満たしていなくても、敷地の周りに公園や緑地などの広い空き地があり、避難や通行の安全上支障がないと特定行政庁(市長や知事など)が認めた場合に、例外的に建築の認定や許可が下りるというものです。

この認定・許可を得るためには、「交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がない」という基準を満たす必要があります。

例えば、敷地が幅員4m以上の農道や遊歩道に2m以上接しているケースなどが対象となることがあります。

ただし、自治体ごとに独自の基準を設けているため、事前の確認が不可欠です。

| 利用する際の注意点 |

|---|

| 自治体ごとに認定基準が異なる |

| 申請しても必ず許可が下りるわけではない |

| 申請には専門的な知識や書類作成が必要 |

| 申請から許可まで数ヶ月の期間を要する |

この制度は多くの再建築不可物件を救済してきましたが、個別の案件ごとに判断されるため、まずは役所の建築指導課や建築士などの専門家に相談することが重要です。

救済措置3 隣地の一部購入・賃借による接道確保

どうしても要件を満たさない場合の最終的な解決方法は、隣地の所有者と交渉し、敷地の一部を購入または借りることです。

これにより、間口が2m未満の場合などに、物理的に接道義務の要件を満たすことができます。

この方法は、隣地所有者との円満な合意形成が大前提となります。

例えば、間口が1.8mしかない敷地の場合、隣地から幅20cm×奥行き数mの土地を購入または借りることで、間口2mを確保します。

購入した場合は所有権移転登記、借りる場合は賃貸借契約を結び、分筆や測量などの手続きが必要になります。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 接道義務を根本的に解決できる | 隣地所有者が交渉に応じるとは限らない |

| 土地の資産価値が向上する | 交渉に時間と手間がかかる |

| 敷地面積を増やせる(購入の場合) | 購入費用や測量・登記費用が高額になる可能性 |

成功すれば最も確実な解決策ですが、相手のある話のため難易度は高くなります。

まずは良好なご近所付き合いを築き、誠意をもって相談することが交渉を成功させる第一歩です。

関連知識「旗竿地」と接道義務の関係

旗竿地(はたざおち)とは、その名の通り、道路に接する細長い通路部分(竿)と、その奥にある広い敷地(旗)で構成される形状の土地を指します。

土地を分割して販売する際などによく見られる形状です。

この「竿」の部分が建築基準法上の道路に接しており、その幅(間口)が2m以上確保されていれば、接道義務の要件を満たしているため、物を建てることができます。

一見すると特殊な形状ですが、法律上は一般的な土地と大きくは変わりません。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 周辺の土地相場より価格が安い傾向 | 日当たりや風通しに工夫が必要な場合がある |

| 道路から奥まっているため静かな環境 | 駐車スペースの確保や車の出し入れが難しい |

| プライバシーを確保しやすい | 建築時に重機が入りにくく費用が割高になる可能性 |

旗竿地は価格面での魅力がありますが、駐車場計画や日当たりなど、生活上の利便性も考慮して検討する必要があります。

接道義務は満たしていても、快適に暮らせるかどうかは別の問題なのです。

自分の土地の接道状況を確認する方法

ご自身の土地が建て替え可能かどうかを知るためには、まず現状を正確に把握することが何よりも重要です。

最も確実な方法は、自治体の担当窓口で直接調査することと、公図や測量図面で調査することです。

市区町村の建築指導課での調査

土地が接している道路の状況を調べるには、市区町村の役所にある「建築指導課」や「道路管理課」といった部署(自治体によって名称は異なります)で確認するのが最も確実です。

これらの窓口では、専門の職員が公的な図面や資料をもとに、対象の土地が建築基準法上の道路に接しているか、その道路の種別や幅員はどうなっているかを教えてくれます。

調査は基本的に無料で、電話での問い合わせに応じてくれる場合もありますが、直接窓口へ行くことをお勧めします。

訪問の際は、スムーズな調査のために事前に予約が必要か確認しておくとよいでしょう。

窓口では、図面を見ながら直接質問できるため、疑問点をその場で解消できるという大きな利点があります。

公図などの書面での調査

役所の窓口で調査を依頼する際には、対象の土地を正確に特定するための書類を準備していくと話がスムーズに進みます。

特に「登記簿謄本(全部事項証明書)」と「公図」の2点はぜひ用意しておきたい書類です。

こういった書類はその土地を管轄する法務局で取得でき、手数料は1通当たり450~600円程度です。

オンラインでの請求もでき,そちらのほうが少し安上がりです。以下のサイトにアクセスして「一時利用」の「利用申込」ボタンをクリックしてください。

登記情報提供サービス|民事法務協会

事前に書類を準備しておくことで、役所の担当者もすぐに目的の土地を特定でき、正確な情報を伝えてもらえます。

| 書類名 | 主な入手場所 | 確認できる主な情報 |

|---|---|---|

| 登記簿謄本 | 法務局 | 土地の所在地(地番)、地積(面積)、所有者 |

| 公図 | 法務局 | 土地の位置、形状、隣地との境界、接している道路の形状 |

| 住宅地図 | 書店、図書館 | 周辺の建物や道路の名称 |

確認すべき道路の種別と幅員

役所の窓口で調査する際に、最も重要な確認事項は「道路の種別」と「道路の幅員」の2点です。

見た目は普通の道でも、それが建築基準法上の道路として認められていなければ、原則として建物を建てることはできません。

建築基準法上の道路には、国道や県道などの「42条1項1号道路」や、民間が開発して行政から位置の指定を受けた「42条1項5号道路(位置指定道路)」など、いくつかの種類が存在します。

ご自身の土地がどの種別の道路に接しているのかを確認します。

あわせて、その道路の幅員が4m以上あるかどうかも必ず確認が必要です。

| 道路の種別(主な例) | 概要 |

|---|---|

| 42条1項1号道路 | 道路法による道路(国道、都道府県道、市区町村道)で幅員4m以上のもの |

| 42条1項2号道路 | 都市計画法などに基づき造られた道路 |

| 42条1項3号道路 | 建築基準法施行前から存在する道 |

| 42条1項5号道路 | 土地を建築敷地として利用するために築造され、特定行政庁から位置の指定を受けた道路 |

| 42条2項道路 | 建築基準法施行前から建物が立ち並び、特定行政庁が指定した幅員4m未満の道路 |

不安な場合相談先は?

役所で調査をしても、資料の解釈が難しかったり、ご自身の土地が特殊な状況にあったりする場合は、意外と調査に手こずる可能性があります。

そんな時一番頼りになるのは建築士ですが、一般に建築士さんは設計を請け負ったときにだけ調査を行っています。

私たち宅地建物取引士は、不動産取引の法律や手続き全般の専門家であり、土地の資産価値評価や売却、権利関係の整理に関するアドバイスができますが、こちらも仲介の場合のみ調査を行っているというケースがほとんどです。

当社と協力各社では、初回無料で不動産に関するご質問を受け付け、対策方法を切り分けるサービスを行っています。

わかりにくい場合は無料相談もあります

当社及び協力各社(東京・愛知・大阪・沖縄)では、「忙しくて調査できない」「自分で調査すると抜け漏れが心配」という方のために、無料相談サービス(初回60分無料)を用意しています。無料サービスだけでも問題が解決することもありますので、お気軽にご利用ください。

本格的な調査は別途見積りとなりますが、売却の仲介をご依頼いただいた場合は最後まで調査料は原則無料です。

コメント

[…] […]