不動産を購入するとき「前面道路が私道だ」ということがあります。その物件、買っても大丈夫でしょうか?

この記事では「大丈夫かどうか」を判断するさまざまな知識を解説していきます。日本における私道の概要を、複数の観点からざっくりと解説しますので、より詳しい内容はリンク先の記事でご確認ください。

この記事で「私道」の概要をつかみ、詳細は各項目を解説した記事にジャンプして読み進めていくと、疑問点が解決するはずです。

わかりにくい場合は無料相談もあります

当社及び協力各社(東京・愛知・大阪・沖縄)では、「忙しくて調査できない」「自分で調査すると抜け漏れが心配」という方のために、無料相談サービス(初回60分無料)を用意しています。無料サービスだけでも問題が解決することもありますので、お気軽にご利用ください。

本格的な調査は別途見積りとなりますが、売却の仲介をご依頼いただいた場合は最後まで調査料は原則無料です。

まず理解したい代表的な3つの私道

不動産取引、特に土地や一戸建ての購入を検討する際、その土地に接している道路が「公道」か「私道」かという点は、資産価値や利用の自由度を大きく左右する重要な要素です。

「私道」に接している場合、その私道が法律上どのように扱われるのかを理解する必要が出てきます。同じ私道であっても、法律上の位置づけによって、建物の建築や建て替えができるケースとできないケースにわかれるからです。

この問題のポイントは、道路の所有者が誰か(公道か私道か)という点と、その道路が建築を許可するための法律である「建築基準法」上の道路として認められているかという点が、必ずしも一致しないことにあります。

私道であっても建築基準法の道路に該当する場合

私道であっても、建築基準法の基準を満たしていれば、その土地に建物を建てることができるということです。

日本に存在する私道のうち、建築基準法との関連で特に重要となるのは、以下の3種類です。本稿では、これらの詳細を順に解説しますが、まずはその全体像を押さえてください。

位置指定道路(法42条1項5号)

主に不動産開発業者などが宅地を分譲する際に、建築基準法の「接道義務」を満たすために計画的に造り、特定行政庁(都道府県知事や市町村長など)から「ここが道路である」と位置の指定を受けた私道です。

二項道路(みなし道路)(法42条2項)

建築基準法が施行される(昭和25年11月23日など)より前から、既に建物が立ち並んでいた幅員4m未満の狭い道のことです。本来であれば接道義務を満たしませんが、救済措置として特例的に建築基準法上の道路と「みなされる」ものです。

二項道路(みなし道路)は私道の場合もありますし、里道(法定外公共物)の場合もあります。

既存道路(法42条1項3号)

建築基準法が施行される前から存在していた、幅員が4m以上ある道のことです。これも公道・私道を問いませんが、私道であるケースもよく見かけます。

ここであげた3つの主要な私道の特徴を比較すると、以下の表のようになります。

表1:建築基準法上の主要私道3種の比較表

| 項目 | 位置指定道路 (法42条1項5号) | みなし道路 (法42条2項) | 既存道路 (法42条1項3号) |

| 通称 | 位置指定道路 | 2項道路、みなし道路 | 既存道路 |

| 根拠法 | 建築基準法第42条1項5号 | 建築基準法第42条2項 | 建築基準法第42条1項3号 |

| 幅員 | 原則4m以上 | 4m未満 (1.8m以上) | 4m以上 |

| 特徴 | 宅地開発等で計画的に造られる | 昔からの狭い道。救済措置 | 昔から存在する広い道 |

| 主な義務 | 通行を妨げない義務 | セットバック義務 (再建築時) | 特になし |

| 所有者 | 個人・法人が多い | 個人・法人・自治体など様々 | 個人・法人・自治体など様々 |

この表からわかるように、建築基準法は道路の「所有者」が誰であるかよりも、その道路が持つ「機能」や「物理的特性」(特に幅員)を重視しています。

これは、建築基準法が、火災時の消防車や救急車の進入路を確保し安全な避難経路を担保するという、公共の安全確保を最大の目的としているためです。この法律の機能主義的な姿勢を理解することが、私道をめぐる複雑な問題を解き明かす鍵となります。

以降の章では、これらの基本概念をさらに深く掘り下げ、不動産取引で失敗しないための具体的な知識を解説していきます。

そもそも「私道」と「公道」の違いとは?

不動産に関わる道路を理解する上で、最も基本的な区別が「私道」と「公道」の違いです。この二つは、道路の所有者と管理責任の所在によって区別できます。

所有者による分類

道路の所有者が誰であるかによって、公道と私道は区別されます。

- 公道(こうどう): 国、都道府県、市区町村といった国や地方公共団体が所有し、管理する道路を指します。国道、県道、市道、町道などがこれにあたります。

- 私道(しどう/わたくしどう): 上記以外の、個人や民間企業、団体などが所有する道路全般を指します。法律用語ではなく、「公道ではない道路」として一般的に使われる言葉です。

管理責任の所在

所有者が異なるため、道路の維持管理に関する責任と費用負担も異なります。

- 公道: 所有者である国や自治体が、舗装の補修、側溝の清掃、除雪といった維持管理の責任を負い、その費用も公的な予算で賄われます 10。

- 私道: 道路の所有者である個人や法人が、維持管理の責任と費用を負担します。舗装が劣化した際の補修費用や、清掃、除雪なども所有者が自ら行うか、費用を負担して業者に依頼する必要があります(ただし補助・助成制度などもあります)。

通行の権利

通行に関する権利も、公道と私道では大きく異なります。

- 公道: 不特定多数の人が自由に通行することを目的としているため、誰もが原則として自由に通行できます。

- 私道: あくまで個人の所有物であるため、原則として通行できるのは所有者、および所有者が許可した人のみです。正当な理由なく他人の私道に侵入すれば、不法侵入とみなされる可能性もあります。ただし、位置指定道路のように、建築基準法上の道路として指定されている私道は、通行を妨げるような物を置くことが禁止されるなどの制約を受けます。

実際には、見た目や利用状況だけで公道か私道かを判断するのは困難です。多くの人が日常的に通行している生活道路が、実は個人所有の私道だというケースも少なくありません。

このような場合、道路の所有権という私的な権利と、地域住民の通行という公共的な利用実態との間にギャップが生まれ、これが通行料の請求や掘削工事の承諾拒否といったトラブルの火種となり得ます。したがって、不動産の購入前には、見た目に惑わされず、法務局や役所で道路の法的な地位を正確に調査することが重要です(調査方法は第6章で詳述)。

第2章:建築可能・不可を分ける「建築基準法上の道路」と接道義務

なぜ道路の種別が不動産の価値に大きな影響を与えるのでしょうか。その答えは、建築基準法に定められた「接道義務」というルールにあります。この義務を満たしているかどうかが、その土地に建物を建てられるか(土地の利用価値)を決定づけるからです。

接道義務の定義

建築基準法第43条では、都市計画区域および準都市計画区域内において、建築物の敷地は「幅員が原則として4m以上の建築基準法上の道路に、2m以上接していなければならない」と定めています。これを「接道義務」と呼びます。

このルールは、単に土地への出入りを確保するためだけのものではありません。その背景には公共の安全確保という目的があります。

接道義務の目的

接道義務が課されている主な理由は、災害時の安全性と衛生環境の確保にあります。

- 防災・救急活動: 幅員4mという基準は、火災が発生した際に消防車がスムーズに進入し、消火活動を行えるようにするためです。同様に、救急車やその他の緊急車両が通行するためにも、一定の道幅が必要となります。

- 避難経路の確保: 地震や火災などの災害時に、住民が安全に避難できる経路を確保する目的もあります。

- 日照・通風の確保: 道路に接することで、建物間の空間が確保され、日当たりや風通しが良くなり、衛生的な住環境を維持することにも繋がります。

「建築基準法上の道路」の重要性

ここで最も重要なポイントは、接道義務の対象となる道路が、単なる「道」ではなく、「建築基準法上の道路」でなければならないという点です。たとえ目の前の道が舗装された立派な道路であっても、それが建築基準法で定められたいずれかの種別に該当しない「単なる通路」と判断された場合、接道義務を満たしていないことになります。

接道義務を満たさない土地は、原則として建築確認申請が許可されず、建物の新築や増築、大規模な改築(再建築)ができません。このような物件は「再建築不可物件」と呼ばれ、資産価値が著しく低くなる可能性があります。

このため、不動産取引においては、接している道路が「公道か私道か」という所有権の問題以上に、「建築基準法上の道路として認められているか」という法的な認定が決定的に重要なのです。次章では、私道がこの「建築基準法上の道路」として認められるための具体的な種類について、詳しく見ていきます。

第3章:建築基準法に基づく私道の全種類を解説

私道が「建築基準法上の道路」として認められる場合、その多くは建築基準法第42条に規定されたいずれかの類型に該当します。ここでは、不動産取引で頻繁に登場する3つの主要な私道の種類について、その定義、要件、実務上の注意点を詳しく解説します。

3.1 法42条1項5号道路(位置指定道路)

「位置指定道路」は、私道の中でも特に計画的に造られた道路であり、分譲地などでよく見られます。

定義と成り立ち

位置指定道路とは、土地を建築物の敷地として利用するために、民間事業者(不動産デベロッパーなど)や土地所有者が築造する幅員4m以上の道で、特定行政庁(都道府県知事や市区町村長など)からその位置の指定を受けたものです。

公道に直接面していない奥まった土地を分割して宅地として販売する場合、それぞれの区画が接道義務を満たす必要があります。そのために、敷地の一部を道路として整備し、行政から「これは建築基準法上の道路です」というお墨付き(位置の指定)を得たものが位置指定道路です 14。つまり、接道義務を満たすことを目的に、計画的に造られた私道と言えます。

指定の要件

位置指定道路として指定を受けるためには、政令で定める技術的基準に適合する必要があります。主な要件は以下の通りです 18。

- 幅員: 原則として4m以上であること。

- 形状: 原則として通り抜けができること。ただし、延長が35m以下で行き止まりの道で、終端に自動車が転回できる広場がある場合など、一定の条件下では行き止まりも認められます。

- 隅切り: 他の道路との交差部には、見通しを良くし、車両の転回を容易にするための隅切り(角を削って辺を設けること)が必要です。

- 排水設備: 道路内の排水を処理するため、側溝や桝などの排水施設を設けること。

- 路面: 砂利敷きなど、ぬかるみにならない構造であること(通常はアスファルト舗装)。

注意点

位置指定道路は建築基準法上の道路ですが、あくまで所有権は個人や法人にある「私道」です。そのため、以下のような点に注意が必要です。

- 維持管理と税金: 道路の維持管理(舗装の補修など)は所有者の責任と費用で行う必要があり、固定資産税も課税されます 14。

- 所有形態: 所有形態は、開発した不動産会社が持ち続けるケース、分譲地の購入者全員の共有名義にするケース、道路部分を分筆して各々が所有するケースなど様々です 18。所有関係が複雑な場合、将来の通行や掘削工事をめぐって、他の所有者との間でトラブルが発生するリスクがあります。

- 通行の制限: 建築基準法上の道路であるため、自動車やプランターなどを置いて通行を妨害することはできません 14。

3.2 法42条2項道路(みなし道路)

建築基準法第42条2項の道路は、「みなし道路」または「2項道路」と呼ばれます。日本の古い市街地で多く見られ、特有のルールが存在します。

定義と目的

みなし道路とは、建築基準法の規定が適用されるに至った際(法施行日である昭和25年11月23日や、その地域が都市計画区域に指定された日など)、現に建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものを指します。

建築基準法が制定された当時、日本の都市部には幅4mに満たない狭い路地に面して家々が密集している地域が数多く存在しました。もしこれらの道路を法律上の道路と認めなければ、そこに面する全ての土地が接道義務違反となり、建物の建て替えが一切できなくなってしまいます。

このような事態を避けるための救済措置として、一定の要件を満たす既存の狭い道を「将来的に4mの幅員を確保すること」を前提に、建築基準法上の道路と「みなす」制度が設けられました。

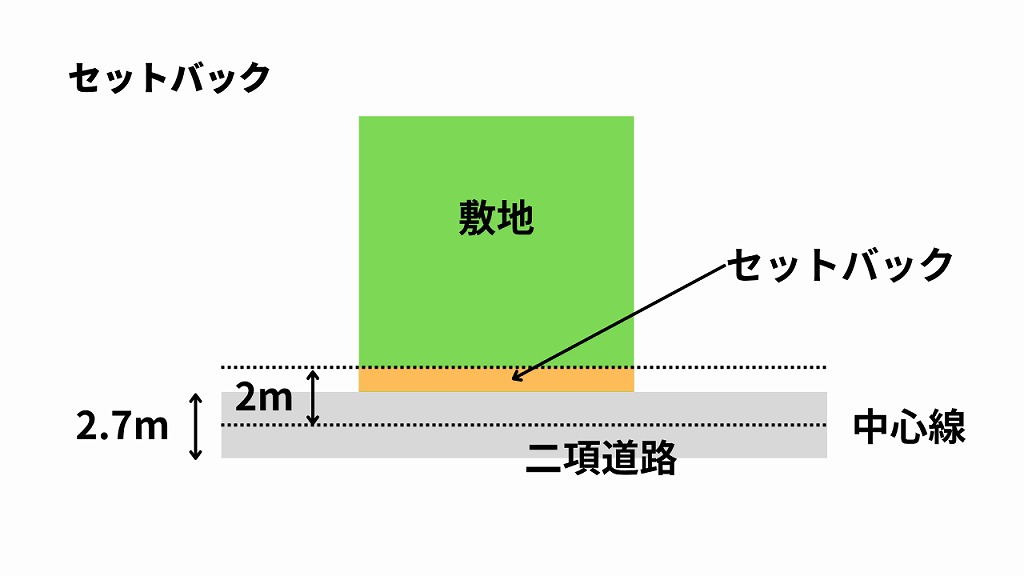

セットバック(道路後退)の義務

みなし道路に接する土地で最も重要なルールが「セットバック」です。これは、将来的に道路の幅員を4m確保するために、敷地の一部を後退させる義務のことです。

具体的には、道路の中心線から水平距離で2mのラインが、建築基準法上の「道路の境界線」とみなされます。例えば、現在の道幅が3mの場合、中心線から両側に1.5mずつ道があることになります。この場合、中心線から2mのラインまで、つまり敷地側に50cm後退した場所が新たな境界線となります。この後退した部分(セットバック部分)には、建物本体はもちろん、門や塀なども建築することはできません。

このセットバックは、みなし道路に面する敷地の両側で建て替えが進むにつれて、少しずつ道が広がり、最終的には幅員4mの道路が形成されることを意図した、長期的な都市計画の手法です 24。この仕組みは、既存の市街地に対して急激な変化や経済的負担を強いることなく、何十年という時間をかけて安全な街並みを形成していくという、非常に合理的な考え方に基づいています。

しかし、土地の所有者にとっては、登記簿上の面積よりも実際に建物を建てられる有効敷地面積が小さくなることを意味します。これは、建ぺい率や容積率の計算にも影響するため、不動産の価値評価において極めて重要な要素となります。

3.3 法42条1項3号道路(既存道路)

「既存道路」は、その名の通り、法律ができる前から道として存在していた道路です。

定義

既存道路とは、建築基準法が適用された基準日(昭和25年11月23日など)より前から存在しており、かつ幅員が4m以上ある道を指します。

この規定は公道・私道の別を問いませんが、道路法に基づく公道(国道、県道、市道など)で幅員4m以上のものは、通常「法42条1項1号道路」に分類されます。そのため、1項3号道路として扱われるのは、実質的には所有者が個人や法人である私道、または道路の一部が私有地となっているケースが多いです。

要件

既存道路として認められるためには、いくつかの要件があります 26。

- 基準日において、現に道として存在し、機能していたこと。

- 基準日において、幅員が4m以上確保されていたこと。

- 不特定多数の人が通行する、一般交通の用に供されていたこと。

注意点

既存道路は古くから存在する道であるため、権利関係が複雑な場合があります。特に所有者が個人や法人の私道である場合、上下水道やガス管の引き込み工事で道路を掘削する際に、所有者の承諾が必要となり、時には掘削承諾料を請求されることもあります。また、古い道のため所有者が不明であったり、相続が繰り返されて権利関係が複雑化しているケースもあり、不動産取引の際には慎重な調査が求められます。

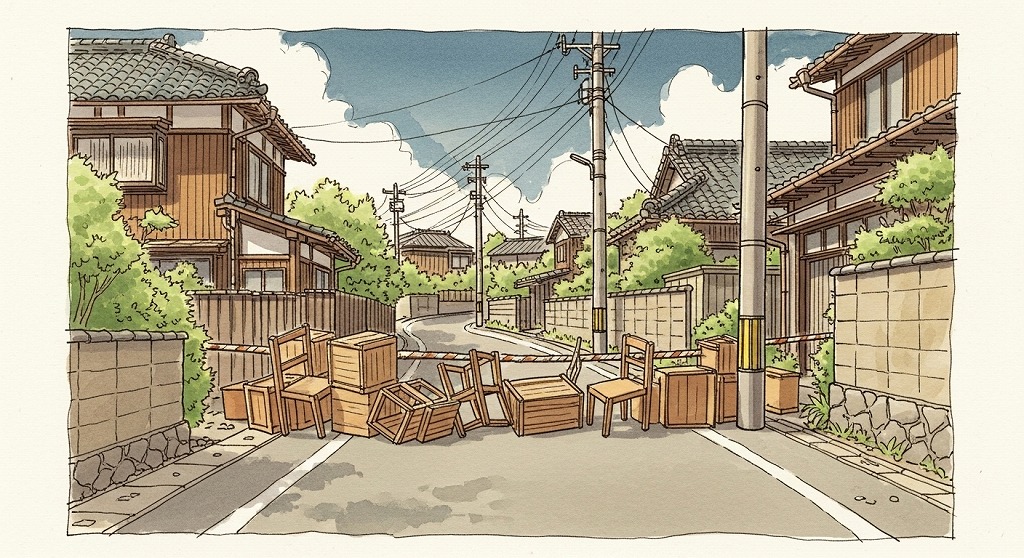

第4章:私道の所有・利用をめぐるトラブルと法律

私道は個人の財産であるため、その所有や利用をめぐって様々な法律問題やトラブルが発生する可能性があります。ここでは、私道の所有形態、通行権、そしてライフライン工事に関する掘削承諾という3つの重要なテーマについて解説します。

4.1 所有形態の種類と特徴

私道の所有形態は、主に「単独所有」「共有(共同所有型)」「相互持合型」の3つに分けられます。どの形態かによって、権利や責任、トラブルのリスクが大きく異なります。

- 単独所有: 一人の個人または一法人が私道全体を所有する形態です。道路に関する意思決定(修繕など)は所有者が単独で行えるため迅速ですが、その私道を利用する他の住民は、所有者の意向に完全に依存することになります。通行料の請求や、建て替え時の掘削承諾を拒否されるといったリスクが最も高い形態と言えます。

- 共有(共同所有型): 私道に面する複数の土地所有者が、一本の私道をそれぞれの持分割合に応じて共同で所有する形態です。全員が所有者であるため、通行や掘削の権利は比較的安定しており、不動産の売却時もスムーズに進みやすいというメリットがあります 29。一方で、道路の舗装補修といった維持管理や大規模な改修を行う際には、共有者全員の合意が必要となる場合があり、意思決定に時間がかかることがあります。また、固定資産税の納税通知書が代表者に送付され、他の共有者から負担分を回収する際に、支払いを拒否する人が現れるとトラブルの原因となります 30。

- 相互持合型: 一本の私道を物理的に分筆し、各所有者が自分の敷地の目の前の部分などをそれぞれ単独で所有する形態です 18。自分の所有部分の管理責任は明確ですが、公道に出るためには他人が所有する部分を通行せざるを得ません。そのため、ライフライン工事などで他人の所有部分を掘削する必要が生じた場合、個別に承諾を得る必要があり、近隣関係が悪化すると深刻なトラブルに発展しやすいというデメリットがあります。

これらの特徴をまとめたのが以下の表です。不動産を選ぶ際には、私道がどの所有形態になっているかを確認することが非常に重要です。

表2:私道の所有形態別メリット・デメリット

| 所有形態 | メリット | デメリット |

| 単独所有 | 意思決定が迅速。 | 所有者の意向に完全に依存。通行料請求や掘削拒否のリスク。 |

| 共有 (共同所有型) | 全員が所有者なので通行・掘削の権利が安定。売却時もスムーズ。 | 維持管理や大規模修繕で全員の合意形成が困難な場合がある。税金支払いの取りまとめでトラブルの可能性。 |

| 相互持合型 | 各自の管理範囲が明確。 | 他人の所有部分を通行・掘削する必要があり、個別の承諾が必要になるリスク。関係悪化時のトラブルが深刻化しやすい。 |

4.2 通行権の法的根拠

私道は所有者の土地であるため、他人が通行するには法的な根拠が必要です。主な通行権として「囲繞地通行権」と「通行地役権」があります。

- 囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん): 他の土地に囲まれて公道に出られない土地(袋地)の所有者に、民法の規定によって法律上当然に認められる権利です。この権利は強制的であり、囲んでいる土地(囲繞地)の所有者は通行を拒否できません。ただし、通行できる場所や方法は、囲繞地の所有者にとって最も損害が少ないものを選ばなければならず、原則として通行料(償金)を支払う義務があります。

- 通行地役権(つうこうちえきけん): 通行する側とされる側の土地所有者間の契約によって設定される権利です。囲繞地通行権と異なり、袋地でなくても設定できます。契約に基づくため、通行料は有償でも無償でも可能です。この権利は法務局で登記することができ、登記すれば土地の新たな所有者など第三者に対しても通行する権利を主張できます。

4.3 ライフラインの工事と掘削承諾

建物の新築や建て替えの際には、上下水道管やガス管といったライフラインを引き込むための工事が不可欠です。この工事で私道を掘削する必要がある場合、所有者の承諾をめぐって深刻なトラブルが発生することがありました。

改正前の問題点

2023年4月1日に民法が改正される前は、他人の私道を掘削するには、その所有者からの承諾を得ることが原則として必要でした。

しかし、この承諾を拒否されたり、承諾の見返りとして法外な金額の「掘削承諾料」を要求されたりするケースが後を絶たず、社会問題化していました。

2023年4月1日施行の改正民法

この問題を解決するため、2023年4月1日に施行された改正民法では、電気、ガス、水道などのライフラインを自己の土地に引き込むために、必要な範囲で他人の土地を使用できる権利(ライフライン設置権)が明文化されました。

この改正により、ライフライン設置のための私道掘削については、私道所有者の「承諾」は不要となり、工事の目的、場所、日時などを事前に「通知」すれば足りることになりました。これにより、理不尽な承諾拒否や高額な承諾料請求といった問題は、法律上は解決されることになりました。

ただし、他人の土地を使用する以上、その場所や方法は所有者にとって最も損害が少ないものを選ばなければならず、また、使用によって生じる損害に対しては償金(補償金)を支払う必要があります。

実務上の注意

法律上は承諾が不要になったとはいえ、実際の工事においては、近隣関係への配慮が極めて重要です。一方的な通知だけで工事を強行すれば、将来にわたって深刻な隣人トラブルを招きかねません。そのため、実務上は、まず誠意をもって話し合い、円満な合意形成を目指すことが最善の策と言えるでしょう。

第5章:お金と責任 – 私道の維持管理と費用負担

私道を所有することは、利便性を享受する一方で、経済的な負担と法的な責任を伴います。道路の良好な状態を維持し、安全を確保するのは所有者の義務であり、これを怠ると予期せぬトラブルや出費につながる可能性があります。

管理責任の所在

私道の維持管理は、すべて所有者の責任において行われるのが大原則です。具体的には、以下のような管理作業とそれに伴う費用が発生します。

- 舗装の補修: アスファルトのひび割れ、陥没、水たまりなどの補修。

- 清掃・環境整備: 道路上のゴミ拾い、側溝の清掃、雑草の除去など。

- 排水設備の管理: 側溝や排水桝が詰まらないように定期的に点検・清掃する。

- 安全確保: 街灯の設置や電球交換、冬季の除雪や凍結防止対策など。

これらの維持管理を怠り、例えば道路の陥没が原因で通行人が転倒して怪我をした場合など、管理不備によって第三者に損害を与えた際には、所有者が損害賠償責任を問われる可能性があります。

費用負担の方法

私道が複数の所有者による共有名義になっている場合、維持管理費用の分担方法をめぐってトラブルになりがちです。紛争を避けるためには、事前に所有者間で費用負担のルールを明確に定めておくことが重要です。一般的な負担方法には、以下のようなものがあります。

- 持分に応じた負担: 法務局に登記されている各共有者の持分割合に応じて費用を按分する方法です。最も公平で法的な根拠も明確な方法とされています 37。

- 均等負担: 所有者の数で費用を均等に分割する方法です。計算が簡単で分かりやすいですが、土地の広さや利用頻度に関わらず負担額が同じになるため、不公平感が生じる場合もあります 12。

- 受益に応じた負担(按分負担): 各敷地が私道に接している長さ(間口)や、敷地面積、居住人数など、道路から受ける利益の度合いに応じて負担割合を決める方法です。公平性を追求できますが、算出根拠について全員の合意を得るのが難しい場合があります。

どの方法を選択するにせよ、最も重要なのは、所有者全員で話し合い、合意した内容を「私道管理協定」などの書面で残しておくことです 38。これにより、将来の所有者変更(売買や相続)があった場合でも、ルールが明確に引き継がれ、トラブルを未然に防ぐことができます。

自治体の助成金制度

私道は個人の財産ですが、不特定多数の人が利用するなど公共性が高い場合も少なくありません。そのため、多くの市区町村では、市民の生活環境の向上を目的として、私道の舗装工事や排水設備の整備に対して費用の一部を補助する助成金・補助金制度を設けています。

助成の対象となる条件は自治体によって様々ですが、一般的には以下のような要件が定められています。

- 道路の幅員が一定以上であること(例:1.8m以上)

- 道路を利用している家屋が一定戸数以上であること(例:5戸以上)

- 通り抜けができる、または公道に接続していること

- 私道所有者全員の同意が得られていること

補助率も自治体によって異なりますが、工事費の75%から90%程度を補助してくれる場合もあります。私道の舗装状態が悪く、補修を検討している場合は、まず所在地の市区町村役場の道路管理担当課などに相談し、助成金制度が利用できるかを確認するといいでしょう。

第6章:【実践ガイド】自分で調べる私道の調査方法

不動産取引を検討する際、対象物件に接する道路がどのような法的位置づけなのかを把握することは、リスク管理の第一歩です。専門家である不動産会社に任せるだけでなく、自分自身でも調査方法の基本を知っておくことで、より深く物件を理解し、的確な判断を下すことができます。調査は主に「法務局」と「市町村役所」で行います。

6.1 法務局での調査

法務局では、土地の物理的な形状や権利関係を記録した公的な書類を取得できます。これらを用いることで、道路の所有関係を明らかにします。

公図の取得と見方

「公図」は、土地の区画(地番)や形状、隣接関係を示した地図です。法務局の窓口やオンラインで誰でも取得できます。公図を確認する際のポイントは、調査したい道路部分に「地番」が付されているかどうかです。

- 地番がある場合: 道路のように見える細長い土地に「〇〇番〇」といった地番が付されている場合、その土地は個人や法人が所有する「私道」である可能性が非常に高いです 11。

- 地番がない場合: 道路部分に地番がなく、「道」「水」などと表示されているか、無表示(白地)の場合は、国道や市道などの「公道」や、里道・水路といった法定外公共物である可能性が高いです 1。

登記事項証明書(登記簿謄本)の取得と見方

公図で道路部分に地番があることを確認したら、次はその地番の「登記事項証明書」を取得します。これも法務局で取得可能です。登記事項証明書では、以下の点を確認します。

- 所有者の確認: 「権利部(甲区)」に記載されている所有者の氏名・名称を確認します。所有者が「国」「〇〇県」「〇〇市」などであれば公道、個人名や会社名であれば私道と確定できます。

- 共有関係の確認: 所有者が複数名記載されている場合は「共有」の私道です。自分の持分があるか、誰がどのくらいの割合で所有しているかを確認できます。

- 地目の確認: 「表題部」に記載されている「地目」を確認します。道路として利用されている土地の地目は「公衆用道路」となっていることが多いですが、「宅地」のままになっている私道も少なくありません。地目が「公衆用道路」であれば、公共性が高いと判断され、固定資産税が非課税になる場合があります。

6.2 役所での調査

法務局の調査で道路の所有者が判明しても、それが建築基準法上の道路として認められているかは別問題です。この最も重要な確認を行うのが、市区町村の役所です。

担当窓口

役所での調査は、主に「建築指導課(または建築審査課)」や「道路管理課(または土木課)」といった部署が担当します。事前に電話で担当部署を確認しておくとスムーズです。

道路種別の確認

調査で最も重要なのが、接している道路が建築基準法第42条のどの条項に該当する道路なのかを直接確認することです。役所の建築指導課の窓口で、調査したい土地の地番を伝えれば、その道路が「1項5号(位置指定道路)」なのか、「2項(みなし道路)」なのか、あるいはその他の道路なのかを教えてくれます。これが、その土地に建物を建てられるかどうかを判断する上で最も確実な情報となります。みなし道路の場合は、セットバックが必要かどうかも併せて確認しましょう。

道路台帳の確認

道路管理課では、市道や町道などの公道を管理するための「道路台帳」や「道路台帳図」を備えています。この台帳に記載されていれば、その道路は自治体が認定した公道であることが確定します。

これらの調査を組み合わせることで、道路の「所有者」と「法的な位置づけ」の両面から、その性質を正確に把握することができます。

まとめ:私道に接する不動産の重要チェックリスト

これまで見てきたように、私道には様々な種類とそれに伴う権利・義務が存在します。私道に面した不動産の購入や売却、あるいは建て替えを検討する際には、思わぬトラブルを避け、資産価値を正しく評価するために、多角的な視点からの確認が不可欠です。

本レポートの総まとめとして、不動産取引の現場で必ず確認すべき最重要項目をチェックリスト形式で示します。このリストを活用し、一つ一つの項目を確実にクリアしていくことが、安全で後悔のない取引への道標となります。

- □ 法的地位の確認: その私道は建築基準法上の道路ですか?

- 確認先: 市区町村役場の建築指導課

- ポイント: 「法42条1項5号道路」「法42条2項道路」など、どの種別に該当するかを明確にすることが全ての基本です。

- □ セットバックの要否: 「みなし道路(2項道路)」の場合、セットバックが必要ですか? その面積はどれくらいですか?

- 確認先: 市区町村役場の建築指導課

- ポイント: セットバック部分は建築できず、建ぺい率・容積率の計算からも除外されます。有効敷地面積を正確に把握しましょう。

- □ 所有者の確認: 私道の所有者は誰ですか?

- 確認先: 法務局で取得する「登記事項証明書」

- ポイント: 個人、法人、共有名義など、所有者を特定し、今後の交渉相手を明確にします。

- □ 所有形態の確認: 単独所有、共有、相互持合のどれですか? 共有の場合、自分の持分はありますか?

- 確認先: 登記事項証明書、売買契約書

- ポイント: 持分の有無は、通行や掘削の権利、将来の売却のしやすさに直結します。

- □ 通行・掘削の承諾: 自分の持分がない場合、通行や将来の工事(掘削)に関する書面での承諾はありますか?

- 確認先: 売主、不動産会社

- ポイント: 口約束ではなく、「通行・掘削承諾書」という書面で権利を確保することが、将来のトラブル防止に極めて重要です。

- □ 維持管理のルール: 維持管理の費用負担について、所有者間での取り決め(協定書など)はありますか?

- 確認先: 売主、不動産会社、近隣住民

- ポイント: 協定書の有無、過去の修繕履歴や費用負担の実績を確認し、将来の負担額を予測します。

- □ 過去のトラブル: これまでに通行料の請求や工事をめぐるトラブルはありませんでしたか?

- 確認先: 売主、不動産会社へのヒアリング

- ポイント: 過去のトラブルは将来も再発する可能性があります。特に近隣関係は重要です。

- □ 税金の負担: 私道部分の固定資産税は誰がどのように支払っていますか?

- 確認先: 売主の「納税通知書」

- ポイント: 私道部分が非課税(公衆用道路)か課税対象か、また共有の場合の支払い方法を確認します。

私道をめぐる問題は複雑で専門的ですが、その本質を理解し、適切な調査と確認を行えば、リスクを大幅に軽減することが可能です。このレポートが、皆様の安全な不動産取引の一助となれば幸いです。

引用文献

- 私道負担とは?私道と公道の見分け方やよくあるトラブルをわかりやすく解説 – SUUMO, 10月 29, 2025にアクセス、 https://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/chumon/c_other/shido_hutan/

- 建築基準法に定める道路の種類 – 有限会社プランサービス, 10月 29, 2025にアクセス、 https://plan-service.co.jp/guidebook/survey/douro.html

- 位置指定道路について教えてください | よくある質問 – 海津市, 10月 29, 2025にアクセス、 https://www.city.kaizu.lg.jp/faq/faq_detail.php?co=cat&frmId=161&frmCd=2-2-1-0-0

- suumo.jp, 10月 29, 2025にアクセス、 https://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/chumon/c_other/ichishiteidouro/#:~:text=%E4%BD%8D%E7%BD%AE%E6%8C%87%E5%AE%9A%E9%81%93%E8%B7%AF%E3%81%AF%E3%80%8C%E7%A7%81%E9%81%93,%E6%95%B7%E5%9C%B0%E3%81%AF%E5%B9%85%E5%93%A1%EF%BC%88%E3%81%B5%E3%81%8F%E3%81%84%E3%82%93%E3%80%82

- 42条2項道路 | シティユーワ法律事務所, 10月 29, 2025にアクセス、 https://www.city-yuwa.com/glossary/16243/

- iqrafudosan.com, 10月 29, 2025にアクセス、 https://iqrafudosan.com/channel/42jyou1kou3gou-road#:~:text=42%E6%9D%A11%E9%A0%853%E5%8F%B7%E9%81%93%E8%B7%AF%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%81%E5%BB%BA%E7%AF%89,1%E5%8F%B7%E3%81%AE%E9%81%93%E8%B7%AF%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

- 42条1項3号道路 既存道路とは | 甲子園の不動産売却・買取・住宅購入はセンチュリー21グランクリエーション, 10月 29, 2025にアクセス、 https://www.century21-gc.com/blog/page_573.html

- www.city.nagaoka.niigata.jp, 10月 29, 2025にアクセス、 https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/life03/douro-iti.html#:~:text=%E9%83%BD%E5%B8%82%E8%A8%88%E7%94%BB%E5%8C%BA%E5%9F%9F%E5%86%85%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%84%E3%81%A6,%E7%BE%A9%E5%8B%99%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%EF%BC%89

- 公道と私道の違いとは?契約書や重説における定義についてまとめた – イクラ不動産, 10月 29, 2025にアクセス、 https://iqrafudosan.com/channel/public-road

- 私道負担の基礎知識や私道に面した土地を購入するときのデメリットを解説, 10月 29, 2025にアクセス、 https://housemarriage.net/column/basic/column-1395/

- 私道と公道の違いとは?私道のトラブル事例を交えて徹底解説 | 再建築不可.net, 10月 29, 2025にアクセス、 https://saikenchiku-fuka.net/content/driveway_trouble/

- 【完全版】私道とは?公道との違い・建築基準法・通行権・維持 …, 10月 29, 2025にアクセス、 https://lease.lsv.jp/2025/07/15/private-roads/

- 市が私道の補修費用の9割を負担し、工事も行います – 道路 – 小平市, 10月 29, 2025にアクセス、 https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/051/051863.html

- 位置指定道路とは?気になる疑問や注意点を全解説 – HOME4U, 10月 29, 2025にアクセス、 https://www.home4u.jp/sell/juku/course/basic/sell-504-34626

- 公道・私道、道路の違いはなに? – リアルト・ハーツ, 10月 29, 2025にアクセス、 https://www.real-to-hearts.jp/branch/matsumoto/topics/1694.php

- 私道に家を建築するときの注意点|再建築不可になるケースとは – 株式会社 BLISS, 10月 29, 2025にアクセス、 https://bliss-d.com/private-road/column-3324/

- 建築基準法の道路とは – 和歌山県, 10月 29, 2025にアクセス、 https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/130200/04/kensetsubu/d00211405_d/fil/kenchikukijunhonodorotowa.pdf

- 位置指定道路とは?私道・公道との違いは? 設定や廃止、固定資産 …, 10月 29, 2025にアクセス、 https://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/chumon/c_other/ichishiteidouro/

- 分かりづらい建築基準法42条と43条をわかりやすく解説します!, 10月 29, 2025にアクセス、 https://kashi-pro.com/building-standards-law/

- 建築基準法の道路について – 横芝光町公式ホームページ, 10月 29, 2025にアクセス、 https://www.town.yokoshibahikari.chiba.jp/soshiki/9/20936.html

- www.city.edogawa.tokyo.jp, 10月 29, 2025にアクセス、 https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e021/kurashi/sumai/sumai_tebiki/kenchiku/2_2.html#:~:text=%E9%81%93%E3%81%AE%E5%B9%85%E5%93%A1%E3%81%8C4%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AB%E6%9C%AA%E6%BA%80%E3%81%AE%E5%A0%B4%E5%90%88&text=2%E9%A0%85%E9%81%93%E8%B7%AF%EF%BC%89-,%E5%BB%BA%E7%AF%89%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95%E6%96%BD%E8%A1%8C%E6%99%82%EF%BC%88%E6%98%AD%E5%92%8C25%E5%B9%B411%E6%9C%88,%E3%80%8D%E3%81%A8%E5%91%BC%E3%81%B0%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%EF%BC%89

- 2項道路|不動産用語集 – 三菱地所の住まいリレー, 10月 29, 2025にアクセス、 https://www.mec-h.com/words/detail?n=518

- みなし道路 – 不動産用語集 | アクティスコーポレーション, 10月 29, 2025にアクセス、 https://www.aqutics.jp/blog/glossary_detail/61

- 未だに残る二項道路をめぐる問題 | 記事 – 新日本法規WEBサイト, 10月 29, 2025にアクセス、 https://www.sn-hoki.co.jp/articles/article1783434/

- www.sn-hoki.co.jp, 10月 29, 2025にアクセス、 https://www.sn-hoki.co.jp/articles/article1783434/#:~:text=%E7%B0%A1%E5%8D%98%E3%81%AB%E8%A8%80%E3%81%86%E3%81%A8%E3%80%81%E4%BA%8C,%E3%81%A8%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

- 建築基準法第42条1項3号道路とは?既存道路 – RE_gardens, 10月 29, 2025にアクセス、 https://re-gardens.com/archives/156/

- 3号道路の扱いに関する事務処理要領 – 静岡市, 10月 29, 2025にアクセス、 https://www.city.shizuoka.lg.jp/youkou/s2574/s011982.html

- 私道負担とは?土地購入前に知っておくべきメリット・デメリットと注意点 – アットホーム, 10月 29, 2025にアクセス、 https://www.athome.co.jp/contents/custom/build-kiso/private-road-burden/

- 私道持分とは?想定されるトラブルやその対処法を解説 | 株式会社クランピーリアルエステート, 10月 29, 2025にアクセス、 https://c-realestate.jp/column/1072/

- 私道持分のトラブル例と対策を解説!私道に面した土地を売るときの注意点も紹介します, 10月 29, 2025にアクセス、 https://mochibun-kyokasho.com/driveway-equity-trouble/

- 私道の通行トラブル – 新銀座法律事務所, 10月 29, 2025にアクセス、 https://www.shinginza.com/db/00722.html

- 私道と公道の違いや通行権の問題について詳しく解説! | MIRAI不動産株式会社, 10月 29, 2025にアクセス、 https://the-mirai.net/blog-00/20230518/

- 囲繞地(いにょうち)とは|袋池との違いや通行券の拒否 … – 住宅ローン, 10月 29, 2025にアクセス、 https://lab.iyell.jp/knowledge/realestate/surrounding-land/

- 私道のトラブル|水道管・ガス管工事等の道路掘削、通行承諾書について – 昭和住地, 10月 29, 2025にアクセス、 https://showa-juchi.com/problem-solving/%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%92%E6%8A%B1%E3%81%88%E3%81%9F%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E3%81%AE%E5%A3%B2%E5%8D%B4%E6%96%B9%E6%B3%95/index.html

- 【2025】私道掘削の承諾トラブルの回避方法は?弁護士がわかり …, 10月 29, 2025にアクセス、 https://takizawalaw.com/column/real-estate/6893/

- セットバックと私道負担の違いとは?必要なケースや所有権を解説 – M-LINE, 10月 29, 2025にアクセス、 https://m-line.tokyo/column/2647/

- 共有持分になっている私道とは?トラブル例や売却時の注意点について | 不動産売却マップ, 10月 29, 2025にアクセス、 https://askpro.co.jp/fudousan/kyoyu-sidou/

- 私道と公道の見分け方を解説!家を建てる前に確認すべきポイント …, 10月 29, 2025にアクセス、 https://bliss-d.com/private-road/column-10073/

- 私道付き土地購入でも安心!2023年4月、民法改正でトラブルが軽減する?, 10月 29, 2025にアクセス、 https://finance.recruit.co.jp/article/n100/

- 熊本市私道 整備補助制度について, 10月 29, 2025にアクセス、 https://www.city.kumamoto.jp/kiji0037428/5_7428_245087_up_VDW61PUP.pdf

- 私道補助できれいな舗装に – 川口市, 10月 29, 2025にアクセス、 https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01120/030/oshirase/44633.html

- 私道舗装助成金制度 – 川崎市, 10月 29, 2025にアクセス、 https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/28-6-8-3-0-0-0-0-0-0.html

- むつ市私道等整備補助金, 10月 29, 2025にアクセス、 https://www.city.mutsu.lg.jp/kurashi/machi/kanri/watakushido_hojo.html

- 令和7年度 私道整備助成制度申請受付について – 京都市, 10月 29, 2025にアクセス、 https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000339659.html

- 私道と公道はどう違う?公図による見分け方と私道負担についても解説 – 空き家パス, 10月 29, 2025にアクセス、 https://akiya-pass.jp/column/private-road/how-to-distinguish/

- 法務局の公図と市役所の公図が違う・・・~私道か公道かで調査もまったくちがう・・・~, 10月 29, 2025にアクセス、 https://www.fukuyahome.jp/publics/index/46/detail=1/b_id=162/r_id=385/

- 私道とは?公道との見分け方や所有持分・私道負担、売却時の注意点を紹介 – ホームズ, 10月 29, 2025にアクセス、 https://www.homes.co.jp/satei/media/entry/202404/0801

私道と公道の違いを知っていますか?見分け方や確認方法も紹介, 10月 29, 2025にアクセス、 https://www.ranks-realestate.com/blog/entry-660324/

コメント

[…] 日本の私道の種類と法律(建築基準法)を徹底解説|私道ラボ […]

[…] 日本の私道の種類と法律(建築基準法)を徹底解説|私道ラボ […]