「セットバックが必要」といわれると、自分の土地が狭くなるのかと残念な気持ちになります。また、セットバックに必要な費用負担も気になります。

しかしセットバックは、不動産の資産価値や地域の安全を守るための大切なルールであり、その仕組みを正しく理解すれば、安心して家づくりを進めることができます。

この記事では、セットバックの基本的な意味や2項道路との関係から、具体的な計算方法、費用負担を軽くする補助金や固定資産税の優遇制度まで、家づくりでつまずかないための知識を網羅的に解説します。

- セットバックが必要な理由と具体的な計算方法

- 費用負担を軽くする補助金や固定資産税の優遇制度

- セットバックしない場合の罰則と正しい手続きの流れ

わかりにくい場合は無料相談もあります

当社及び協力各社(東京・愛知・大阪・沖縄)では、「忙しくて調査できない」「自分で調査すると抜け漏れが心配」という方のために、無料相談サービス(初回60分無料)を用意しています。無料サービスだけでも問題が解決することもありますので、お気軽にご利用ください。

本格的な調査は別途見積りとなりますが、売却の仲介をご依頼いただいた場合は最後まで調査料は原則無料です。

セットバックと二項道路の基本的な知識

ご自身の土地に家を建てる際、「セットバック」が必要だと聞いて、「どうして?」と疑問に思う方もたくさんいます。

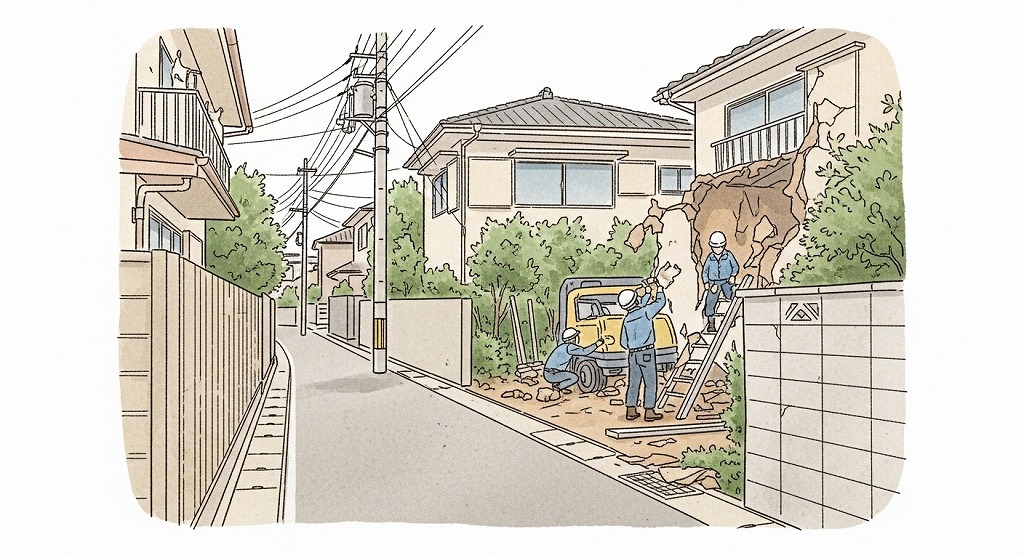

セットバックは、建築基準法で定められたルールですが、これは万が一の災害時に緊急車両がスムーズに通れるようにするための、自分自身や地域全体の安全を守る大切な決まりです。

同じ道路に面したすべての家がセットバックを完了すると、目の前の道路が広く、通りやすくなります。その結果、災害に強く、救急車などもスムーズに入ってこられる街区になるというしくみなのです。

建築基準法が定めるセットバックの定義

セットバックとは、建物の敷地に接している道路の幅を4m以上確保するために、敷地の境界線を道路から後退させることを指します。

自宅の土地の一部を、道路として提供するイメージです。

これは、建築基準法という法律で定められた義務であり、将来的に道路の幅を4メートルに広げることを目的としています。

一度セットバックした部分は道路とみなされるため、建物はもちろん、塀や門、駐車場などを設置することはできません。

つまり、セットバックは個人の意思で行うものではなく、法律に基づいた手続きということです。

セットバックが必要な二項道路(42条2項道路)の概要

セットバックが必要になるのは、主に「二項道路」に面した土地です(建築基準法第42条2項に規定されています)。

二項道路とは、建築基準法が適用される前から存在する、幅員4m未満の道で、特定行政庁(市区町村など)が道路として指定したものです。

「42条2項道路」や「みなし道路」とも呼ばれます。

この法律が施行された1950年よりも前からある古い街並みでは、車が通ることを想定していない狭い道が多く残っています。

こうした道に面した土地でも安心して家を建て替えられるように、一定のルールのもとで認められているのが二項道路です。

安全確保のための接道義務となぜ幅員4mが必要かの理由

建築基準法には「接道義務」というルールがあります。

これは「建物を建てる敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」という決まりです。

なぜ「4m」という幅が必要かというと、万が一の火災や急病の際に、消防車や救急車といった緊急車両がスムーズに通行し、活動できる幅を確保するためです。

道が狭いと、救助が遅れたり、火が燃え広がったりする危険性が高まります。

この接道義務を満たすために、幅員が4mに満たない二項道路ではセットバックが求められます。

これは、ご自身の安全だけでなく、地域全体の安全な暮らしを守るための重要なルールなのです。

義務が発生するタイミングは新築・建て替え時

セットバックの義務が発生するのは、その土地に面した二項道路の状況が変わる時ではありません。

敷地に新たに建物を建てる時や、既存の建物を建て替える時に義務が生じます。

つまり、現在建っている家をそのままにしておく限りは、セットバックの必要はありません。

しかし、中古住宅を購入して建て替える際にもこの規定は適用され、その結果、既存の建物よりも小さな家しか建てられないことがあるので注意が必要です。

| 発生タイミング | 概要 |

|---|---|

| 新築 | 更地に新たに建物を建てる場合 |

| 建て替え(再建築) | 既存の建物を取り壊して新たに建てる場合 |

| 増築・改築 | 建築確認申請が必要な規模の増築や改築を行う場合 |

ご自身の計画がセットバックの対象となるか、家づくりの早い段階で確認することが、計画を円滑に進めるための第一歩となります。

セットバック距離の計算方法と敷地への影響

ご自身の土地がどれくらい後退しなければならないのか、正確な距離の計算は家づくりの計画を立てる上で最も重要です。

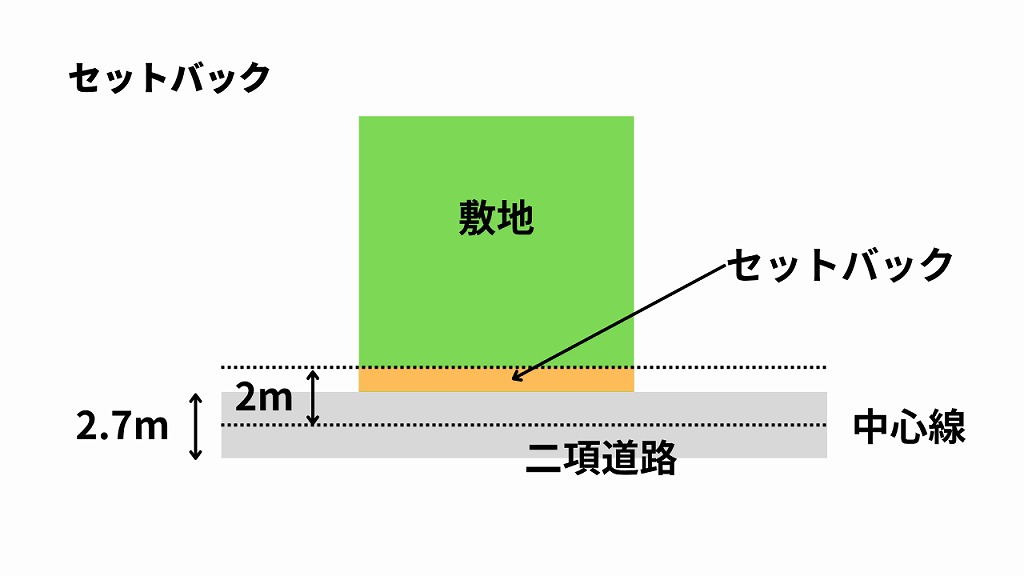

セットバックする距離は、敷地に面した道路の向かい側の状況によって決まります。

| ケース | 後退の考え方 |

|---|---|

| 両側後退 | 道路の向かい側も宅地の場合、道路の中心線からそれぞれ2mの位置まで敷地を後退 |

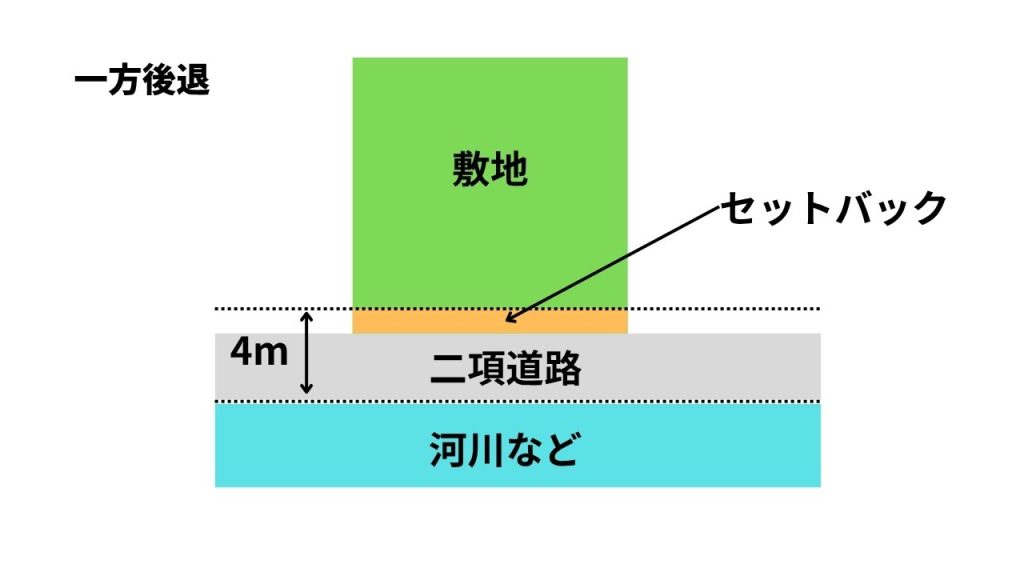

| 一方後退 | 道路の向かい側が川や崖、線路などで後退できない場合、片側の敷地だけで道路幅が4mになるよう後退 |

どちらの計算方法が適用されるかで、後退する敷地の面積が大きく変わります。

そのため、まずはご自身の土地がどちらのケースに該当するのかを正確に把握することが、具体的な設計プランを考えるための第一歩です。

道路の状況で変わる2つの計算方法「両側後退」と「一方後退」

セットバックの計算方法は、大きく分けて「両側後退」と「一方後退」の2種類です。

これは、道路の向かい側が後退できるかどうかで決まります。

例えば、現在の道路幅が3mで、向かい側も宅地の場合は「両側後退」となります。

道路の中心線から両側にそれぞれ2mのラインまで敷地を後退させるため、ご自身の敷地は中心線から2mの位置まで、つまり道路境界線から50cm後退します。

一方で、向かい側が川や崖で後退できない場合は「一方後退」となり、ご自身の敷地だけで道路幅4mを確保しなければなりません。

この場合、道路境界線から1m後退する必要があります。

ご自身の土地がどちらのケースに当てはまるかは、必ず管轄の役所(建築指導課など)で確認しましょう。

建ぺい率と容積率に影響する敷地面積への算入ルール

セットバックで最も注意すべき点は、後退した部分の土地の扱いです。

「建ぺい率」は敷地面積に対する建築面積の割合、「容積率」は敷地面積に対する延床面積の割合を定めたものですが、セットバック部分は建物を建てるための「敷地面積」に含めることができません。

仮に100㎡の土地で、セットバックにより10㎡を道路として提供した場合、建ぺい率や容積率を計算する際の敷地面積は90㎡となります。

たった10㎡の違いが、建てられる家の1階の広さや、家全体の床面積の上限を左右するため、計画していた間取りが実現できなくなる可能性があります。

このルールを知らずに設計を進めてしまうと、後で大幅なプラン変更が必要になることもあります。

早い段階でセットバック後の正確な敷地面積を算出し、建築士と共有することが大切です。

セットバック部分に設置できない塀や駐車場などの利用制限

セットバックした部分は、法律上「道路」として扱われるため、建築物だけでなく塀や門、駐車スペースといった工作物の設置も認められていません。

これは、セットバックの目的が緊急車両の通行や避難経路の確保にあるためです。

例えば、後退した部分にブロック塀や駐車している車があると、いざという時に消防車がスムーズに通れず、消火活動に支障をきたす恐れがあります。

植木鉢やプランターなどを置くことも、通行の妨げになるためできません。

あくまでも、誰もが安全に通行できる公共のスペースとして確保しておく必要があるのです。

もし現在、セットバックが必要な部分に塀や門が建っている場合は、建て替えの際に撤去しなければなりません。

その工事費用も忘れずに計画に含めておきましょう。

所有権は残るが私的な利用ができないセットバック部分の扱い

「自分の土地なのに、なぜ自由に使えないのか」と疑問に感じる方も多いかもしれません。

セットバックのルールで少し複雑なのは、後退した部分の土地の所有権は、引き続きあなたのものとして残るという点です。

土地を国や自治体に寄付したり、売却したりするわけではありません。

あくまで所有者はご自身のままです。

しかし、建築基準法によって、その土地は「道路」とみなされるため、個人的な利用が厳しく制限されます。

これは、個人の財産権を守りつつ、地域全体の安全という公共の利益を確保するためのバランスを考えたルールなのです。

所有権がご自身に残るからこそ、後述する固定資産税の非課税措置といった手続きもご自身で行う必要があります。

この特殊な扱いを理解しておくことが重要です。

セットバック費用の相場と負担を軽くする公的制度

セットバックにかかる費用は原則として土地の所有者が負担しますが、行政の支援制度もあります。

たとえば、負担を軽くするための補助金や税金の優遇制度が利用できるケースがあります。

これは、セットバックが個人の義務であると同時に、安全な街づくりという公共の利益にもつながるからです。

多くの自治体で、測量費や工事費の一部を助成する制度を設けています。

一例をあげると、東京都世田谷区と大阪府大阪市の制度には以下のような特徴があります。

| 自治体 | 補助・助成の内容 |

|---|---|

| 東京都世田谷区 | 測量・分筆・舗装費用を区が負担(条件あり)、工作物撤去費用の助成 |

| 大阪府大阪市 | 舗装や支障物撤去費用の補助(補助対象経費の3分の2以内) |

このように、内容は自治体によってさまざまです。

まずは、お住まいの自治体の制度を確認することが、費用負担を賢く抑えるための第一歩となります。

原則として土地所有者が負担する測量や工事の費用

「なぜ自分の土地を後退させるのに、自分で費用を払わなければならないの?」と疑問に思う方も多いかもしれません。

セットバックは、建築基準法で定められた個人の義務であるため、測量や工事にかかる費用は、原則としてその土地の所有者が負担します。

これは、ご自身の敷地に建物を建てるという行為に伴って発生する義務だからです。

例えば、隣地との境界をはっきりさせるための測量や、セットバック部分を元の敷地から分けるための分筆登記、既存の塀を撤去する工事などが必要になります。

これらの費用は一時的に大きな負担に感じられますが、将来にわたってご自身やご近所の方々の安全な道路環境を確保するために不可欠なものです。

費用の内訳と40万円から130万円程度の相場感

セットバックにかかる費用の総額は、土地の状況によって大きく変動しますが、一般的な相場として40万円から130万円程度を見ておくとよいでしょう。

費用の大部分を占めるのが測量費用です。

特に、隣地との境界が未確定の場合は、境界を確定させるための測量が必要となり、45万円から65万円ほどかかることもあります。

主な費用の内訳は以下の通りです。

| 費用の種類 | 金額の目安 | 備考 |

|---|---|---|

| 境界確定・現況測量費用 | 45万円~65万円 | 境界確定済みの場合は15万円~25万円程度 |

| 土地分筆登記費用 | 5万円~6万円 | 土地家屋調査士への依頼費用 |

| 塀などの撤去・整備費用 | 10万円~50万円 | 1㎡あたり約5,000円+人件費 |

| 諸経費 | 5万円程度 | 重機の搬入費用など |

正確な費用を把握するためには、土地家屋調査士や施工業者に早めに見積もりを依頼することが大切です。

世田谷区や大阪市の事例で見る自治体の補助金・助成金制度

自己負担が原則とはいえ、セットバックは公共の利益にもつながるため、多くの自治体が費用負担を軽減するための補助金・助成金制度を設けています。

例えば、あなたが現在お住まいの東京都世田谷区では、狭あい道路拡幅整備事業の一環として、条件を満たせば測量や舗装にかかる費用を区が負担する制度があります。

また、大阪府大阪市でも、後退用地の整備にかかる費用の一部を補助する制度が整えられています。

| 自治体名 | 制度の概要 |

|---|---|

| 東京都世田谷区 | 狭あい道路拡幅整備事業により、測量、分筆、舗装の費用を区が負担。工作物の撤去費用も助成 |

| 大阪府大阪市 | 狭あい道路拡幅促進整備補助金により、舗装や支障物撤去費用の3分の2以内を補助 |

制度の内容や申請できる期間、補助される金額の上限は自治体によって大きく異なります。

計画を立てる早い段階で、必ず管轄の役所の建築指導課や道路管理課の窓口へ相談に行きましょう。

固定資産税・都市計画税が非課税になる優遇措置と申告手続き

セットバックした部分は、所有権は残りますが公共の道路として提供するため、私的な利用ができなくなります。

その代わり、固定資産税や都市計画税が非課税になる税金の優遇措置が受けられます。

ただし、この優遇措置は自動的に適用されるわけではありません。

ご自身で自治体の税務担当課などに「非課税申告書」を提出する手続きが必要です。

この手続きを忘れてしまうと、実際には利用できない土地の税金を払い続けることになってしまいますので注意してください。

工事が完了した後は、助成金の申請とあわせて、この非課税申告の手続きも忘れずに行いましょう。

セットバックしないリスクと正しい手続きの進め方

セットバックの手続きを正しく行わないと、建築基準法に違反してしまい、計画していた家の建築ができなくなる可能性があります。

ご自身の資産と将来の安心を守るためにも、定められた手順を一つひとつ着実に進めることが最も重要です。

ここでは、家づくりの第一歩となる調査方法から、手続きの具体的な流れ、そしてセットバックを怠った場合の深刻なデメリットについて解説します。

正しい知識を身につけ、スムーズな家づくりを実現させましょう。

役所の建築指導課で確認する自分の土地の調査方法

まず初めに、ご自身の土地がセットバックの対象かどうかを正確に把握する必要があります。

この調査は、管轄する市区町村の役所にある建築指導課(またはそれに準ずる部署)で必ず行いましょう。

調査の際には、土地の地番がわかる登記簿謄本や公図などの資料を持参すると、手続きが円滑に進みます。

窓口で「指定道路図」や「指定道路調書」を閲覧し、敷地に面した道路が建築基準法第42条2項に定められた「2項道路」に該当するかを確認します。あわあせて、自治体が把握している道路幅員も確認しておいてください。

この時に、自治体が設けている補助金や助成金制度についても併せて質問しておくと、その後の資金計画が立てやすくなります。

| 確認項目 | 担当窓口 | 持参するとよい書類 |

|---|---|---|

| 接道が2項道路かどうかの確認 | 建築指導課・道路管理課など | 登記簿謄本・公図・住宅地図 |

| セットバックの要否と後退距離 | 建築指導課・道路管理課など | 登記簿謄本・公図・住宅地図 |

| 補助金・助成金制度の有無と内容 | 建築指導課・担当部署 | 計画地の資料 |

| 固定資産税の非課税申告手続き | 税務課・資産税課 | 登記簿謄本・公図 |

事前の調査をしっかりと行うことで、後の計画が立てやすくなります。

不明な点があれば、その場で職員の方に遠慮なく質問することが大切です。

事前協議から工事完了までの手続きの一般的な順序

ご自身の土地でセットバックが必要だと判明したら、具体的な手続きを進めていきます。

最初に行う自治体との事前協議は、今後の流れをスムーズにするための重要なステップです。

手続きの順序は自治体によって細部が異なりますが、一般的には、測量や後退の計画をまとめた事前協議書を役所に提出し、自治体職員による現地調査を受けることから始まります。

協議が成立して初めて、正式な建築確認申請に進むことができます。

| 手順 | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 1. 役所での調査 | 接道がセットバック対象か、助成金制度の有無などを確認 | 計画の第一歩 |

| 2. 事前協議 | 役所に事前協議書を提出し、現地調査を受ける | 建築確認申請の前段階 |

| 3. 建築確認申請 | セットバックを反映した建築計画で申請 | 承認されないと着工できない |

| 4. 建築確認済証の交付 | 申請が承認されると交付 | これで工事を開始できる |

| 5. 工事着手・完了 | 塀の撤去や後退部分の整備、建物の建築 | 計画通りに進める |

| 6. 各種申請 | 完了後、助成金の交付申請や固定資産税の非課税申告 | 忘れずに行う |

各ステップを着実に進めることが、トラブルを未然に防ぎ、計画通りの建築を実現させることにつながります。

建築確認が下りない罰則や再建築不可となるデメリット

セットバックは法律で定められた義務であり、これを無視することはできません。

最も大きなデメリットは、セットバックをしない計画では建築確認が承認されず、家を新築したり建て替えたりすることができない点です。

建築確認は、その建物が建築基準法をはじめとする法令に適合しているかを確認する、家を建てる上で不可欠な手続きです。

セットバックの義務を果たさない計画では、この審査を通過することができません。

万が一、確認を受けずに建築を進めると、工事の中止命令や建物の使用禁止、最悪の場合は建物の撤去を命じられる可能性があります。

これらは建築基準法違反となり、罰則の対象となる重大な行為です。

| デメリットの種類 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 建築ができない | 建築確認が下りず、新築・建て替え工事を開始できない |

| 法令違反となる | 既存の塀などを撤去しない場合も違反状態となる |

| 罰則の適用 | 工事の中止・撤去命令、罰金などが科される可能性がある |

| 売却が困難になる | 違反建築物となり、資産価値が著しく低下する |

これらのリスクは、あなたの家づくり計画そのものを頓挫させるだけでなく、経済的にも大きな損失を招きます。

必ず法令を遵守してください。

将来の売却にも影響するセットバックの必要性

セットバックの問題は、ご自身が家を建てる時だけにとどまりません。

将来、その土地や建物を売却する際にも、資産価値に大きな影響を及ぼします。

セットバックが必要な土地は、建物を建てられる有効敷地面積が、登記簿に記載された面積よりも小さくなります。

買い手は、この点を十分に理解した上で購入を検討するため、セットバックが完了していない物件は、周辺の相場よりも低い価格で取引される傾向があります。

また、建て替えの際にセットバックの費用や手間がかかることを敬遠され、買い手がなかなか見つからないという事態も考えられます。

| 売却時の注意点 | 影響 |

|---|---|

| 資産価値の低下 | 有効敷地面積が減るため、評価額が低くなる可能性がある |

| 買い手の敬遠 | 再建築時の費用負担や手続きの手間を懸念される |

| 融資の条件 | 金融機関によっては住宅ローンの審査が厳しくなることがある |

| 説明義務 | セットバックが必要な土地であることを買主に正確に伝える必要がある |

ご自身の代だけでなく、将来の資産価値を維持するという観点からも、建て替えなどの機会にきちんとセットバックを完了させておくことが、賢明な判断といえます。

セットバック部分の舗装や維持管理に関する実務的な疑問点

セットバックを終えた後の土地の扱いは、多くの方が疑問に感じるポイントです。

特に、後退した部分の舗装費用や、日々の清掃といった維持管理は誰が責任を負うのか、という点は非常に重要です。

セットバック部分は法律上「道路」とみなされますが、所有権は元の土地所有者に残るのが一般的です。

そのため、管理責任の所在が曖昧になりがちです。

自治体によっては、世田谷区のように測量や舗装費用を区が負担してくれる場合や、後退用地を寄付または無償使用承諾することで、以降の管理を自治体に引き継げる制度があります。

一方で、大阪市のように、整備が完了した後退用地の維持管理は、土地の所有者が責任をもって行うよう定めている自治体もあるため、事前の確認が不可欠です。

| よくある疑問 | 回答 |

|---|---|

| Q. 舗装費用は誰が負担するの? | 原則は所有者負担だが、自治体の補助金や事業で実施される場合が多い |

| Q. 維持管理(清掃など)は誰がするの? | 所有権が残るため所有者の責任となることが多いが、自治体の規定による |

| Q. 後退部分に物を置いてもいい? | 道路とみなされるため、駐車場としての利用や植木鉢などを置くことはできない |

| Q. 第三者の通行を制限できる? | 公共の道路となるため、通行を妨げることはできない |

セットバック部分の扱いは、ご近所との関係にも関わるデリケートな問題です。

お住まいの自治体のルールを事前にしっかりと確認し、適切な管理を心がけることが大切になります。

よくある質問(FAQ)

- Qお隣の家は古いままセットバックしていません。うちだけ後退しないといけないのですか?

- A

はい、その通りです。

セットバックの義務は、その土地に新たに家を建てたり、建て替えたりする時に発生します。

建築基準法が定めるルールですので、お隣が古い建物のままであれば、現時点ではセットバックの義務は生じません。

ご自身の敷地で建築行為を行う際に、法律を守るために手続きが必要になるのです。

これは地域全体の安全を守るための公平な決まりなので、ご理解いただく必要があります。

- Qセットバックに関する測量や手続きは、誰に相談するのが一番良いですか?

- A

まずは家づくりの計画を依頼しているハウスメーカーや建築士に相談するのが最もスムーズです。

専門家はセットバックの手続きに慣れています。

その上で、土地の境界を正確に確定させるための測量や、セットバック部分を敷地から分ける分筆登記といった専門的な手続きは、「土地家屋調査士」という国家資格を持つ専門家に依頼します。

どの専門家にいつ相談すればよいか、まずは建築のパートナーに尋ねてみましょう。

- Qセットバックの助成金は、工事が終わった後でも申請できますか?

- A

いいえ、ほとんどの自治体では工事が終わった後の申請は認められません。

助成金や補助金を利用するには、工事を契約する前や着手する前に、自治体へ「事前協議」や「交付申請」といった手続きを行う必要があります。

自治体の審査が完了し、「交付決定」の通知を受けてから工事を開始するのが一般的な流れです。

費用負担を軽減するためにも、計画の早い段階で必ず役所の担当窓口に手続きの順序を確認してください。

- Qセットバックした土地の所有権はどうなりますか?必ず寄付しないといけないのでしょうか?

- A

セットバックした部分の土地の所有権は、原則としてあなたのまま残ります。

必ずしも自治体へ寄付しなければならないわけではありません。

しかし、その土地は法律上「道路」とみなされるため、私的な利用はできなくなります。

その代わり、固定資産税が非課税になる優遇措置を受けられます。

自治体によっては、寄付を受け付けており、寄付をすれば将来の維持管理を自治体が行ってくれる場合もありますので、どのような選択肢があるか確認してみるのが良いです。

- Q将来、セットバックが必要な土地を売却する場合、どのようなデメリットがありますか?

- A

セットバックが必要な土地は、売却時に買い手が見つかりにくいというデメリットがあります。

なぜなら、買い手は購入後に建て替えをする際、セットバックの費用を負担する必要があるからです。

また、セットバックによって実際に建物を建てられる敷地面積が登記簿上の面積より小さくなるため、資産価値が低く評価される傾向にあります。

将来の売却も視野に入れるなら、ご自身の代で建て替えの際にきちんとセットバックを完了させておくことが賢明な判断といえます。

- Q道路の向かい側が空き地の場合、セットバックの計算はどうなりますか?

- A

道路の向かい側が将来も家が建つ可能性のある空き地(宅地)であれば、原則として道路の中心線からそれぞれ後退する「両側後退」で計算します。

しかし、その空き地が公園や緑地など、建築が想定されない土地の場合は、川や崖と同じように「一方後退」で計算する可能性も考えられます。

最終的な判断は管轄する自治体が行うため、ご自身の判断で計算せず、必ず役所の建築指導課などで向かいの土地の状況を伝え、正確な後退方法を確認することが重要です。

まとめ

この記事では、安全な街づくりのために不可欠なセットバックについて、計算方法から費用、法的な制限まで網羅的に解説しました。

特に、自己負担となる費用を軽減できる自治体の補助金や、固定資産税の非課税措置は、計画を進める上で必ず確認すべき重要なポイントです。

- セットバック部分は建ぺい率・容積率の計算から除外

- 費用は原則自己負担だが、自治体の補助金や助成金を利用可能

- 後退部分の固定資産税・都市計画税は申告により非課税

- 正しい手続きをしないと建築できず、将来の売却も困難

セットバックの規定は複雑に感じられるかもしれませんが、正しい手順で進めれば安心して家づくりができます。

まずは計画の第一歩として、ご自身の土地を管轄する役所の窓口で、補助金制度の有無も含めて相談してみることをおすすめします。

わかりにくい場合は無料相談もあります

当社及び協力各社(東京・愛知・大阪・沖縄)では、「忙しくて調査できない」「自分で調査すると抜け漏れが心配」という方のために、無料相談サービス(初回60分無料)を用意しています。無料サービスだけでも問題が解決することもありますので、お気軽にご利用ください。

本格的な調査は別途見積りとなりますが、売却の仲介をご依頼いただいた場合は最後まで調査料は原則無料です。

コメント