家の前の道路が「公道」か「私道」か、見た目だけで判断していませんか?

実は、アスファルトがきれいに舗装されていても私道であるケースは珍しくありません。もし私道だった場合、将来的に道路の補修費用を自分で負担したり、通行をめぐってトラブルになったりするリスクがあります。

公道と私道を正確に見分けるには、不動産の専門家も実践する「2つの公的な調査」が不可欠です。

- 市区町村役場で「道路台帳」を確認する

- 法務局で「公図」と「登記簿」を取得する

この2つのステップを踏むことで、その道路が「国や自治体が管理するもの」なのか「個人が所有するもの」なのか、100%確実な証拠をつかむことができます。

Googleマップで私道と公道を判別できるという説もありますが、それはまったくのウソですから注意してください。見分けられません。

この記事では、不動産の知識がなくても迷わず調査を進められるよう、役所と法務局での具体的な手順をわかりやすく解説します。この記事を読み終えるころには、あなたも自分自身の力で、目の前の道路の正体を正しく判別できるようになっているはずです。

わかりにくい場合は無料相談もあります

当社及び協力各社(東京・愛知・大阪・沖縄)では、「忙しくて調査できない」「自分で調査すると抜け漏れが心配」という方のために、無料相談サービス(初回60分無料)を用意しています。無料サービスだけでも問題が解決することもありますので、お気軽にご利用ください。

本格的な調査は別途見積りとなりますが、売却の仲介をご依頼いただいた場合は最後まで調査料は原則無料です。

公道と私道の違い-土地の価値を知るための基礎知識

不動産を選ぶ際、その土地が接している道路が公道か私道かを確認することは、将来の資産価値を守る上で最も重要なチェックポイントです。

所有者や管理責任が異なるため、知らずにいると思わぬトラブルや費用の負担に見舞われることがあります。

| 項目 | 公道 | 私道 |

|---|---|---|

| 所有者 | 国や地方公共団体 | 個人や法人 |

| 通行の権利 | 誰もが自由に通行可能 | 所有者の意向で制限されることがある |

| 管理責任と費用 | 行政(国や地方公共団体)が負担 | 所有者が負担 |

公道は行政が管理するため安心ですが、私道の場合は所有者自身が維持管理の責任を負うことになり、これが不動産の価値や利用に大きな影響を与えます。

所有者と管理責任で見る根本的な違い

公道と私道の根本的な違いは、その道路を誰が所有し、誰が管理する責任を負っているかという点にあります。

公道は国や市区町村などの公共団体が所有者であり、道路の舗装、側溝の清掃、ガードレールの修繕といった維持管理はすべて税金で行われます。

一方で私道は、個人や複数の個人、あるいは法人が所有する道路です。

そのため、アスファルトが劣化した際の補修費用や、埋設された上下水道管のメンテナンス費用は、原則として所有者全員が負担しなければなりません。

この費用負担の有無が、両者の最も大きな違いと言えます。

なぜ見分ける必要があるのか-不動産取引における定義

不動産の売買契約や重要事項説明の場面では、一般的な認識とは別に、明確な定義で公道と私道を区別する必要があります。

不動産取引においては、原則として法務局の登記簿に記載されている所有者が誰かによって判断されます。

たとえ道路の管理を役所が行っていたとしても、登記簿上の所有者が個人名義であれば、その道路は「私道」として扱われます。

この事実は購入者に必ず説明される重要事項です。

なぜなら、私道には後述する通行や掘削の制限、将来の建て替えに関わるリスクが存在するため、買い主の権利を守るために厳密な区別が求められます。

資産価値を左右する「接道義務」というルール

土地の資産価値を大きく左右するルールとして、建築基準法で定められた「接道義務」が存在します。

これは、建物を新築したり建て替えたりする際には、その敷地が「建築基準法上の道路」に接していなければならないという決まりです。

具体的には、原則として「幅員4m以上の道路に2m以上」敷地が接している必要があります。

もし、購入を検討している土地の前面道路がこの接道義務を満たさないただの通路(私道)だった場合、現在建っている家を取り壊した後、新しい家を建てられない「再建築不可物件」となってしまいます。

再建築不可物件は担保価値が低く、売却も困難になるため、資産価値が著しく低下します。

建築基準法上の道路とは-位置指定道路と2項道路

接道義務を満たす「建築基準法上の道路」には、公道だけでなく、一定の要件を満たして行政から認められた私道も含まれます。

その代表的なものが「位置指定道路」と「2項道路」です。

- 位置指定道路

特定行政庁(都道府県や市など)から道路としての位置指定を受けた、幅員4m以上の私道です。

分譲地などでよく見られます。

- 2項道路(みなし道路)

建築基準法が施行された昭和25年11月23日より前から建物が立ち並んでいた、幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものです。

この道路に接する土地で家を建てる際は、道路の中心線から2mの位置まで敷地を後退させる「セットバック」が義務付けられます。

| 道路の種類 | 幅員 | 特徴 |

|---|---|---|

| 位置指定道路 | 原則4m以上 | 行政から位置の指定を受けた私道 |

| 2項道路(みなし道路) | 4m未満 | 建築時にセットバックが必要な道路 |

目の前の道が私道であっても、これらの「建築基準法上の道路」に該当すれば、家の建築や建て替えは可能です。

該当するかどうかは、市区町村役場の建築指導課などで確認できます。

誰でもできる公道・私道の見分け方-役所と法務局での2つの調査手順

結論:公道と私道を見分けるには、①市区町村役場で道路台帳を確認、②法務局で公図と登記事項証明書を取得という2つの調査方法があります。

またこの2つの調査を組み合わせることで、その道路が国や自治体が管理する公道なのか、個人や企業が所有する私道なのかを正確に判断できます。

ステップ1-市区町村役場での道路台帳の確認

まず最初に確認したいのは、市区町村役場が管理する「道路台帳」です。道路台帳とは、行政が管理する公道の情報を記録した公式の図面のことで、道路法に基づいて作成されています。

道路台帳で確認できる情報:

- 道路が市町村道などの公道として認定されているかどうか

- 道路の幅員(道路の幅のこと)

- 建築基準法上の道路種別

- セットバック(建物を建てる際に道路から後退させること)の必要性

調査したい土地の住所や地番を、道路管理課や建築審査課などの窓口で伝えると、前面道路が私道か公道かを教えてもらえます。地番がわからない場合は、住所(住居表示)を伝えれば職員の方が調べてくれることもあります。

必要なもの:

- 調べたい土地の住所または地番

- 住宅地図や物件案内図(あると位置を正確に伝えやすい)

- 本人確認書類(自治体によって異なります)

道路台帳を確認すると、その道が市町村道か、二項道路か、いずれでもない私道かを判別できます。

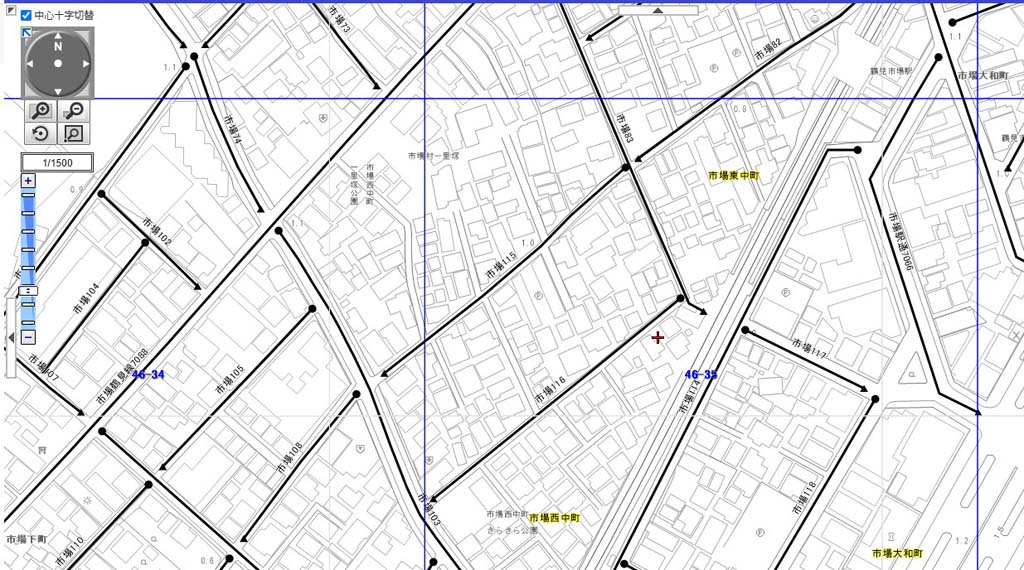

インターネットで公道か確認できる自治体も-横浜市「よこはまのみち」の例

近年、多くの自治体がインターネット上で道路台帳情報を公開するようになっています。自宅から24時間いつでも確認できるため、非常に便利です。

横浜市では「よこはまのみち」という行政地図情報システムを提供しており、道路台帳平面図や道路台帳区域線図をオンラインで閲覧できます。

このようなシステムを使えば、まず自宅で予備調査を行い、その後必要に応じて窓口で詳細を確認するという効率的な調査が可能です。

ただし、オンラインでは公道か私道かを確実に判定することまではできません。たとえば上記の「よこはまのみち」では、「市道(指定道路)かどうか」は判別できますが、「確実に私道である」という判定はできません。

他の自治体での確認方法

横浜市以外の自治体でも同様のシステムを導入しているところが増えています。「○○市 道路台帳 閲覧」などで検索すると、自治体のオンラインサービスを見つけることができます。

ステップ2-法務局での公図と登記事項証明書の取得

道路台帳での確認だけでは不十分な場合があります。特に私道の場合、所有者が誰なのかを正確に把握するために、法務局での調査が必要です。

法務局とは: 不動産の登記情報を管理する国の機関です。全国どこの法務局でも、日本全国の不動産情報を取得できます。

取得したい書類:

- 公図(こうず) 公図とは、土地の大まかな位置や形状を表した法的な図面で、法務局が管理しています。土地の区画や隣接関係がわかる地図のようなものです。

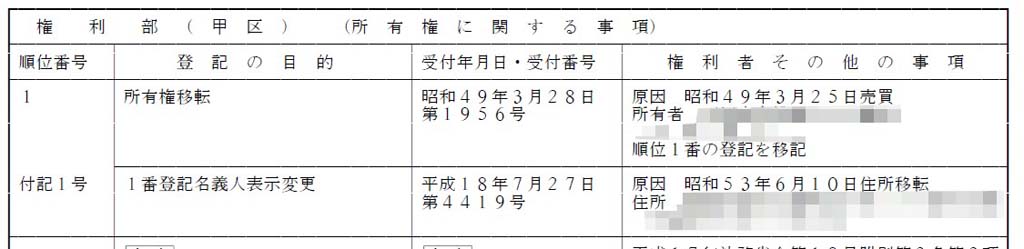

- 登記事項証明書または所有者事項証明書 土地の所有者や権利関係が記載された公式な書類です。以前は「登記簿謄本」と呼ばれていました。

取得方法: 法務局の窓口で直接取得する方法のほか、インターネットを利用してオンラインで請求することもできます。

窓口で申請する場合の手数料は、登記事項証明書が600円、公図が450円です。オンライン申請の場合は、登記事項証明書が480円(郵送交付の場合は500円)、公図が430円(郵送交付の場合は450円)となります。

登記情報提供サービス|民事法務協会

オンラインで取得する場合は、上記リンクから「一時利用」を選んでください(カード決済)。また、オンラインの場合「所有者事項証明書」を格安の141円で取得できます。

確認ポイント-公図で地番チェック→所有者確認

公図には上図のように、地番がない部分と地番が振られたものとがあります。

地番がない道は里道なので、私道ではありません。法定外公共物といって、公共の道の一種です。

地番がある部分は、公有地または私有地のいずれの場合もあります。そこで、地番がある場合は登記簿(登記事項証明書)で所有者を確認します。

最終確認-登記事項証明書で所有者の特定

公図で、道路上に地番がある場合は、その場所の登記簿謄本(全部事項証明書)を取ると、権利部(乙区)という部分に、所有者の住所氏名が書かれています。

ここが個人名なら私道、市町村などの名前になっていれば公道と考えてよいでしょう。ただし、最終的にはしっかりと物件調査ができる不動産会社に調査を依頼した方が確実でしょう。

わかりにくい場合は無料相談もあります

当社及び協力各社(東京・愛知・大阪・沖縄)では、「忙しくて調査できない」「自分で調査すると抜け漏れが心配」という方のために、無料相談サービス(初回60分無料)を用意しています。無料サービスだけでも問題が解決することもありますので、お気軽にご利用ください。

本格的な調査は別途見積りとなりますが、売却の仲介をご依頼いただいた場合は最後まで調査料は原則無料です。

「私道負担あり」物件の購入前に知っておきたい3つのリスク

「私道負担あり」と記載された物件は、周辺相場より価格が安いことがあり、魅力的に見えるかもしれません。

しかし、その背景には将来の資産価値や生活に影響を及ぼす可能性のあるリスクが潜んでいます。

後悔しない不動産購入のためには、契約前にこれらのリスクを正しく理解することが何よりも重要です。

| リスクの種類 | 主な内容 | 影響の大きさ |

|---|---|---|

| 再建築不可 | 家の建て替えができない | 資産価値が大きく下落 |

| 通行・掘削トラブル | 日常生活やインフラ工事に支障 | 近隣住民との関係悪化、生活の不便 |

| 金銭的負担 | 固定資産税や修繕費の支払い | 継続的な経済的負担 |

これらのリスクは、物件の価値を大きく左右するものです。

以下でそれぞれのリスクについて、具体的に見ていきましょう。

リスク1-家の建て替えができない「再建築不可」の可能性

「再建築不可」とは、その名の通り、現在建っている家を一度取り壊してしまうと、新たに家を建てることができなくなる物件のことです。

これは、建築基準法で定められた「接道義務」が関係しています。

この法律では、建物を建てる敷地は「幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」と定められています。

もし、購入を検討している物件の前面道路がこの条件を満たさない私道である場合、将来的に家の建て替えができず、土地の活用が大幅に制限されてしまいます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 接道義務 | 敷地が建築基準法上の道路に2m以上接すること |

| 道路の幅員 | 原則として4m以上 |

| 該当しない場合 | 新築・増改築ができない(再建築不可) |

再建築不可物件は住宅ローンの審査が通りにくく、売却しようとしても買い手が見つかりにくいため、資産価値が著しく低くなるという深刻なデメリットがあります。

リスク2-日常生活を脅かす通行・掘削トラブルの実例

私道は個人や法人が所有する土地であるため、所有者の同意がなければ自由に通行したり、工事で掘削したりすることができません。

これが、ご近所トラブルの火種になるケースが少なくありません。

例えば、自宅の水道管が古くなったため交換工事が必要になったとします。

公道であれば行政の許可で工事を進められますが、私道の場合は、その道路の所有者全員から「掘削承諾書」という同意書に署名・捺印をもらう必要があります。

もし、関係の悪い隣人が一人でも承諾を拒否すれば、ライフラインに関わる重要な工事が止まってしまうのです。

このようなトラブルは、一度こじれると解決が難しく、毎日の生活に大きなストレスを与えます。

購入前に私道の所有者や、共有者間の関係性を確認しておくことが大切です。

リスク3-固定資産税や修繕費という金銭的な私道負担

「私道負担」とは、購入する土地の面積に私道部分が含まれており、その部分の維持管理の責任と費用を負うことを意味します。

公道であれば道路の維持管理は税金で賄われますが、私道の場合は所有者が自ら行わなくてはなりません。

具体的には、私道部分にかかる固定資産税の支払い(条件によっては減免される場合もあります)や、道路の舗装が傷んだ際の修繕費用が発生します。

アスファルトの全面的な補修工事となると、費用が数十万円から数百万円にのぼることも珍しくありません。

| 費用の種類 | 具体例 |

|---|---|

| 固定資産税 | 私道部分に対する税金(減免措置あり) |

| 舗装の修繕費 | アスファルトのひび割れ、陥没の補修 |

| 側溝の清掃・修繕費 | 排水設備の維持管理 |

| 上下水道管の工事費 | 新設や交換に伴う費用負担 |

これらの費用は、私道を共有している他の所有者と分担して支払うことになります。

購入を検討する際は、将来発生しうる費用負担について、事前に不動産会社へ確認することが不可欠です。

Googleマップでの判別は危険-ネットの誤情報に惑わされないための知識

不動産という高額な資産を扱う上で、インターネット上の不確かな情報に頼るのは大変危険です。

特に「Googleマップの道路の色で公道と私道の見分け方がわかる」という情報は全くの誤りなので、絶対に信用しないでください。

正しい調査方法との違いを理解することが、将来のトラブルを防ぐ第一歩です。

| 調査方法 | 正確性 | 法的効力 | 費用 | 手間 | 主な用途 |

|---|---|---|---|---|---|

| Googleマップ | 低い | なし | 無料 | 少ない | 予備調査、現地の様子確認 |

| 市区町村役場 | 高い | 高い | 無料~数百円 | 中程度 | 公道かどうかの公式確認 |

| 法務局 | 非常に高い | 絶対的 | 数百円~千円程度 | やや多い | 所有者の最終確認、不動産取引 |

大切な資産を守るためには、Googleマップのような手軽なネット情報で判断するのではなく、必ず役所や法務局といった公的機関で確認しましょう。

Googleマップの道路の色で公道か私道かは判断できないという事実

結論からいうとGoogleマップ上の道路の色で公道か私道かを判断することはできません。

マップ上の道路の色分けは、その道が公道か私道かを示すものではなく、道路の重要度や種類を表しているに過ぎないのです。

例えば、高速道路や国道のような主要な道路は濃いグレーで表示され、市町村道や一般的な生活道路は薄いグレーで表示される傾向にあります。

これはあくまでGoogleの基準であり、所有者が誰であるかを示す情報ではありません。

この事実を知らずに「色が薄いから私道だ」と自己判断してしまうと、不動産取引で大きな失敗につながる恐れがあります。

「薄いグレーが私道」という誤解が広まった背景

では、なぜ「Googleマップの薄いグレーの道は私道」という誤った情報が広まってしまったのでしょうか。

それは、私道の多くが細い生活道路であり、Googleマップの基準では結果的に「重要度の低い道路」として薄いグレーで表示されることが多いからです。

しかし、これはあくまで傾向に過ぎません。

市区町村が所有・管理している細い公道も、同じように薄いグレーで表示されます。たとえば二項道路や既存道路などは、高確率で薄いグレーで表示されています。

つまり、見た目の色が同じでも、一方は公道、もう一方は私道というケースが数多く存在するのです。

見た目上の偶然の一致が、「薄いグレー=私道」という安易な見分け方としてネット上で広まってしまった原因といえます。

調査方法の正確性と費用・手間の比較

公道か私道かの確認方法で最も重要なのは、法的な効力を持つ公的書類で確認することです。

そのための確実な調べ方が、市区町村役場と法務局での調査になります。

Googleマップは無料で手間もかかりませんが、その情報に法的な正確性や効力は一切ありません。

一方で、役所や法務局での調査には数百円から千円程度の費用と、窓口へ行く手間がかかります。

しかし、このわずかなコストと手間で、将来数千万円の資産価値を守り、深刻なご近所トラブルを未然に防ぐことができます。

どちらが賢明な選択かは、明らかではないでしょうか。

現地状況の把握に役立つGoogleマップの活用法

公道・私道の判別には使えないGoogleマップですが、不動産調査において全く役に立たないわけではありません。

使い方を限定すれば、現地の状況を把握するための予備調査ツールとして大変便利です。

例えば、ストリートビュー機能を使えば、実際に現地に行かなくても道路の幅員や舗装状況、電柱の位置などを確認できます。

また、航空写真を見れば、その道路が行き止まりになっていないか、周辺にどのような建物があるかといった全体像を掴むことが可能です。

こうした事前情報をもとに、「この道は建築基準法上の道路の条件を満たしていそうだ」といった仮説を立て、役所での調査をスムーズに進めるために活用しましょう。

よくある質問(FAQ)

- Q私道か公道かを調べるのに費用はどのくらいかかりますか?

- A

調査にかかる費用は、数百円から千円程度です。

役所の窓口で道路台帳を閲覧するだけなら無料か、写しを取得する場合でも数百円で済みます。

法務局で公図や登記事項証明書を取得する際は、1通あたり450円から600円程度の費用がかかります。

オンラインで請求すると少し安くなるので、費用を抑えたい方にはおすすめです。

- Q「セットバック」で後退した土地は誰のものになりますか?

- A

セットバックした部分の所有権は、引き続きあなた(土地の所有者)のものです。

しかし、その部分は建築基準法上の道路として扱われるため、建物を建てたり、塀や門を設置したりすることはできなくなります。

あくまでも公共のためのスペースとして提供する部分と考えましょう。

なお、この部分の固定資産税は、自治体に申請することで減免されることがほとんどです。

- Q登記簿の地目が「公衆用道路」となっていれば公道という認識で合っていますか?

- A

地目が「公衆用道路」だからといって、必ずしも公道であるとは限りません。

「公衆用道路」とは、不特定多数の人が通行するために使われている土地という状態を示すもので、所有者が誰かを示すものではないのです。

不動産の売買においては、所有者が国や自治体であれば公道、個人や法人であれば私道と判断するため、必ず登記事項証明書で所有者を確認する必要があります。

- Q私道での通行トラブルを避けるために、購入前にできる対策はありますか?

- A

最も確実な対策は、不動産の売買契約を結ぶ前に、私道の所有者全員から「通行・掘削に関する承諾書(覚書)」を取得しておくことです。

これにより、将来の通行制限や、水道・ガス管工事の際のトラブルを未然に防ぐことが可能となります。

手続きが難しい場合は、仲介を依頼している不動産会社に相談し、サポートしてもらうとよいでしょう。

- Q位置指定道路であれば、私道でも安心して購入できますか?

- A

はい、位置指定道路は建築基準法で認められた道路なので、接道義務を満たしており、家の新築や建て替えが可能です。

そのため、再建築不可となるリスクはありません。

ただし、道路の所有者はあくまで個人や法人であるため、舗装の修繕費用などの管理義務は発生します。

購入前には、管理に関する取り決めがないか確認することが大切です。

- Q私道に埋まっている水道管の修理費用は誰が負担するのですか?

- A

私道に埋設された水道管の所有者や、その修理費用の負担者は、状況によって異なります。

一般的には、各家庭に引き込むための「給水管」は個人の所有物なので、その部分の修理費用は自己負担となります。

道路の下にある共有の「配水管」から分岐している場合は、私道の共有者全員で費用を分担するのが一般的です。

自治体によっては補助金制度があるため、事前に役所の水道局へ確認しましょう。

まとめ

この記事では、不動産の価値を大きく左右する私道と公道の見分け方について解説しました。

最も重要なのは、Googleマップのようなインターネットの情報に頼らず、必ず役所や法務局でご自身の目で確認することです。

- 確実な調べ方は役所や法務局での公的書類の確認

- 家が建てられない「再建築不可」や通行トラブルといった重大なリスク

- ネットや地図アプリの見た目では絶対に判断できないという事実

大切な資産を守り、将来のトラブルを未然に防ぐために、まずはこの記事で紹介した方法で調査してみましょう。

少しでも不安な点があれば、不動産会社などの専門家へ相談することが後悔しないための確実な一歩になります。

わかりにくい場合は無料相談もあります

当社及び協力各社(東京・愛知・大阪・沖縄)では、「忙しくて調査できない」「自分で調査すると抜け漏れが心配」という方のために、無料相談サービス(初回60分無料)を用意しています。無料サービスだけでも問題が解決することもありますので、お気軽にご利用ください。

本格的な調査は別途見積りとなりますが、売却の仲介をご依頼いただいた場合は最後まで調査料は原則無料です。

コメント