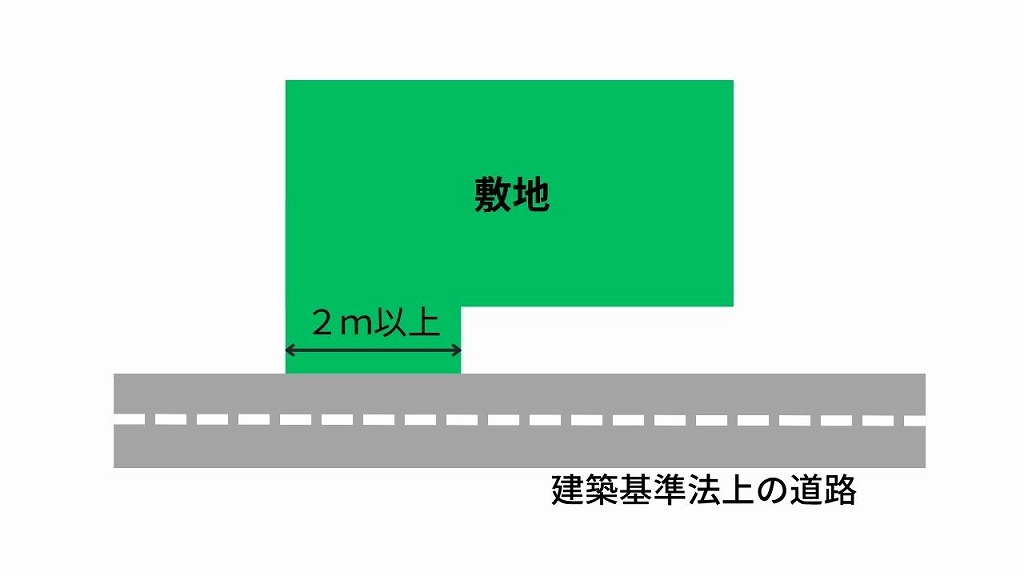

建築基準法第43条では「道路に二メートル以上接しなければならない」と定めており、その「道路」については、第42条で次のように定めています。

つまり、以下の各道路に接道していない土地には建物を建築(再建築)できません。

建築基準法上の道路

| 区分 | 定義の要旨 | 具体例・条件 | 幅員 |

|---|---|---|---|

| 1項1号 | 道路法による道路 | 国道・都道府県道・市町村道等(高速自動車国道を除く) | 4m以上 |

| 1項2号 | 各種開発法により築造 | 都市計画道路、区画整理・開発道路 等 | 4m以上 |

| 1項3号 | 法施行時・編入時に既存 | 1950年11月23日施行時等の既存道(1号は除外) | 4m以上 |

| 1項4号 | 事業計画がある道路 | 2年以内に執行予定かつ特定行政庁の指定 | 4m以上 |

| 1項5号 | 位置指定道路 | 申請により特定行政庁が位置指定 | 4m以上 |

| 2項 | みなし道路 | 既に家が立ち並ぶ4m未満の道で特定行政庁指定 | 4m未満 |

つまり、再建築できるかどうかの調査では、調べたい道が上記の道路に該当するかどうかを確認する作業が必要になります。

そこでこの記事では、上記の各道路の調べ方と、万が一建築基準法の道路に該当しない場合の対策を解説します。

わかりにくい場合は無料相談もあります

当社及び協力各社(東京・愛知・大阪・沖縄)では、「忙しくて調査できない」「自分で調査すると抜け漏れが心配」という方のために、無料相談サービス(初回60分無料)を用意しています。無料サービスだけでも問題が解決することもありますので、お気軽にご利用ください。

本格的な調査は別途見積りとなりますが、売却の仲介をご依頼いただいた場合は最後まで調査料は原則無料です。

建築基準法上の道路調査の重要性と全体像

家を建てる計画の第一歩として、敷地に接している道路の調査は非常に重要です。

なぜなら、この調査こそが、大切な土地が「再建築不可」になる事態を避けるための鍵を握っているからです。

これから、調査の基本となる「接道義務」の考え方、具体的な調査手順、そして事前に準備すべき書類について順を追って解説します。

建物を建てられない再建築不可と接道義務

まず押さえておきたいのが「接道義務」というルールです。

これは「建物を建てる敷地は、建築基準法で定められた原則幅員4m以上の道路に、2m以上接していなければならない」という決まりごとを指します。

このルールは、万が一の火災や災害時に消防車がスムーズに入ってきたり、人々が安全に避難したりするための道を確保するという、命に関わる大切な目的のためにあります。

そして、この接道義務を満たしていない土地は、原則として新しい建物の建築や今の家の建て替えができない「再建築不可」の物件となってしまいます。

そうなると、土地の資産価値が大きく下がってしまうことにもつながります。

だからこそ、計画を立てる前にご自身の土地がこのルールをクリアしているか、しっかりと確認することが不可欠なのです。

調査の基本手順-ネットでの下調べと役所での最終確認

「調査」と聞くと難しく感じるかもしれませんが、やり方がわかれば自分で調査できます。

また、次の2ステップで調査を進めるのがおすすめです。

最初に①インターネットで大まかな当たりをつけ、②次に市区町村の役所の窓口で正確な情報を最終確認する、この流れが最も確実で効率的です。

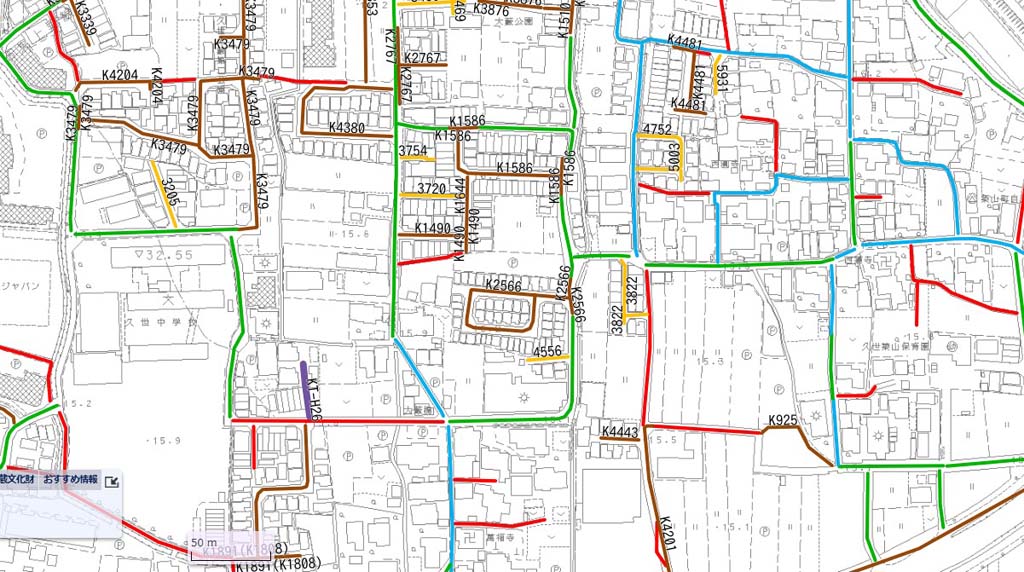

多くの自治体では、建築基準法上の道路種別を示した「指定道路マップ」などをホームページで公開しています。

まずはこれでおおよその状況を把握しましょう。ネットの指定道路マップについては、記事の後半にリンク集を設置しています。

ただし、ネットの情報はあくまで参考であり、最新の正確な情報は、必ず役所の担当部署の窓口で確認する必要があります。

調査前に必要な地番がわかる書類を用意

役所調査の前に、必ず準備しておきたいものがあります。

それは、調査したい土地の場所を正確に特定するための「地番」が記載された書類です。

地番とは、土地一筆ごとにつけられた固有の番号で、私たちが普段使う住所とは異なる場合があります。

この地番がわからないと、役所の担当者もどの土地のことか特定できず、調査を進められません。

以下のいずれかの書類を準備しておくと、相談がとてもスムーズに進みます。

| 書類名 | 主な入手場所 | 特徴 |

|---|---|---|

| 固定資産税・都市計画税 納税通知書 | 自宅(毎年4月〜6月頃に市区町村から郵送) | 最も手軽に地番を確認できる書類 |

| 登記事項証明書(登記簿謄本) | 管轄の法務局、オンラインでの請求 | 土地の権利関係もわかる公的な証明書 |

| 公図 | 管轄の法務局、オンラインでの請求 | 土地の形状や隣接地との位置関係を示す地図 |

| 不動産の契約書 | 契約時に作成した売買契約書 | 登記簿に記載されたのと同じ地番が書かれています |

これらのうち、手元にあるものを一つ用意しておきましょう。

特に固定資産税の納税通知書は毎年送られてくるため、確認しやすい書類です。

ただし、どうしても手元に上記の書類がない場合は、市町村役場の窓口で地積併合図を取得すると地番がわかります。たいていは税務課の固定資産税の窓口で請求します。

初心者でも安心な道路の調べ方2ステップ

土地に接する道路の調査は、時間をかければ自分で進めることもできます最も重要なのは、インターネットの情報だけで判断せず、必ず役所の窓口で最終確認をすることです。

この2ステップを踏むことで、建築計画の前提となる正確な情報を手に入れられます。

ステップ1-インターネットの指定道路マップ活用法

まずは、自宅のパソコンやスマートフォンで大まかな情報を集めることから始めましょう。

多くの自治体では、「指定道路マップ」や「道路種別図」という名称で、建築基準法上の道路種別を地図上で公開しています。

検索エンジンで「〇〇市 建築基準法 道路」や「〇〇区 指定道路マップ」と入力して検索してみてください。

地図が色分けされていて、どの種類の道路なのかを視覚的に把握できます。簡単な概要調査であれば、ネット上の確認だけですますこともあります。

ただし、売買を予定している場合は、ネットの情報をうのみにせず、念のため市町村役場の窓口で確認してください。

ステップ2-市区町村の役所窓口での確認方法

インターネットで得た情報の裏付けを取るために、市区町村の役所の担当窓口で確認することが最も確実な方法です。

この時、先ほど述べたように土地の地番がわかる固定資産税の納税通知書や登記事項証明書、住宅地図などを持参すると、話がスムーズに進みます。

窓口では、備え付けの「道路種別図(指定道路図)」を閲覧し、自分の土地がどの道路に接しているのかを最終確認しましょう。

役所の担当部署-建築指導課や建築審査課

役所で道路の調査を担当しているのは、「建築指導課」や「建築審査課」「建築土木課」といった名称の部署です。

役所に到着したら、総合案内で「建築基準法上の道路について調べたい」と伝えれば、担当部署を教えてもらえます。

多くの自治体ではウェブサイトで担当部署の名称や場所を公開しているので、事前に確認しておくと、さらにスムーズに調査を進められます。

窓口「道路種別図(指定道路図)」を閲覧

役所の窓口で必ず閲覧すべき資料が、「道路種別図(指定道路図)」です。

これは、自治体が管轄内の道路について、建築基準法上の種別を地図上に色分けして示した公的な資料になります。

この図面を見ることで、自分の土地に接している道路が、市道のような「法42条1項1号道路」なのか、セットバックが必要になる可能性のある「法42条2項道路」なのかといった建築基準法上の道路種別を特定できます。

担当者への質問リスト-幅員・セットバック・境界確定

道路種別図をただ閲覧するだけでなく、担当者に以下の内容を質問しておいてください。

専門用語も多いですが、将来の建築計画に関わる重要な情報なので、納得できるまで確認しましょう。

| 確認項目 | 確認内容の例 |

|---|---|

| 道路種別 | 目の前の道路は建築基準法第42条のどの道路に該当するか |

| 道路の幅員 | 帳簿上の「認定幅員」と、現地の「現況幅員」はそれぞれ何メートルか |

| セットバック | 二項道路の場合、セットバックは必要か。必要な場合、後退する距離はどのくらいか |

| 境界の確定 | 道路と敷地の境界は確定しているか。「境界確定図」はあるか |

また、まれに市町村役場の担当者の話が間違っている場合もあります。責任の所在を明らかにするために、対応した担当者の名前を聞き、メモしておいてください。

参考-全国の指定道路マップ・リンク集

近年、ウェブサイトで指定道路マップを公開する自治体が増えています。

| 都市名 | マップの名称 |

|---|---|

| 東京都 | 東京都道路現況図公開システム |

| 大阪市 | マップナビおおさか(※1) |

| 名古屋市 | 名古屋市道路認定図 |

| 札幌市 | 札幌市地図情報サービス(※2) |

| 仙台市 | 仙台市都市計画情報インターネット提供サービス(※3) |

| 広島市 | ひろしま地図ナビ(道路情報) |

| 福岡市 | 福岡市Webまっぷ(※4) |

ここでは、主要な都市のリンクに絞って掲載しています。

お住まいの地域がリストにない場合でも、「(自治体名) 指定道路マップ」などで検索すると見つかることがあります。

最終的な判断は、必ず役所の窓口で直接確認するようにしてください。

(※1) リンク先の案内ページから「マップナビおおさか」に進み、「道路」カテゴリで道路種別を確認します。 (※2) リンク先の案内ページから「札幌市地図情報サービス」に進み、道路情報を確認します。 (※3) リンク先の案内ページからマップに進み、「指定道路図」を選択します。 (※4) リンク先のポータル(入り口)ページから「都市計画情報、指定道路等」の「地図検索」に進みます。

判定結果を理解するために6種類の道路を詳しく解説

ここまでで、インターネット調査、役所調査の方法がわかりました。ここからは、調査してわかった道路の種類を深掘りしていきます。

すでに述べたとおり、建築基準法では道路を6種類に分けており、所有する土地がどの道路に接しているかで、建てられる建物の条件が変わる場合があります。

| 道路種別 | 通称 | 幅員の原則 | 主な特徴 |

|---|---|---|---|

| 42条1項1号道路 | 道路法による道路(公道) | 4m以上 | 国道、都道府県道、市町村道など |

| 42条1項2号道路 | 開発道路 | 4m以上 | 宅地開発などで計画的に造られた道路 |

| 42条1項3号道路 | 既存道路 | 4m以上 | 建築基準法が施行される前から存在する道 |

| 42条1項4号道路 | 計画道路 | 4m以上 | 2年以内に事業が予定されている道路 |

| 42条1項5号道路 | 位置指定道路 | 4m以上 | 行政が「道路の位置」として指定した私道 |

| 42条2項道路 | みなし道路 | 4m未満 | セットバックが必要となる昔からの狭い道 |

この表のどの道路に該当するかわかったら、次の各章の解説を読み、どのような道路かを押さえていきましょう。

法42条1項1号道路(国道や市道などの公道)

法42条1項1号道路とは、道路法に基づいて国や都道府県、市区町村が管理している、いわゆる「公道」のことです。

不動産取引において最も安心できる道路といえます。

この道路は、原則として幅員が4m以上確保されており、管理主体が明確なため、境界に関するトラブルなどが起きにくいのが特徴です。

公道であれば問題は少ないですが、念のため役所の道路管理課などで、敷地との境界が確定しているかを確認しておくと、より安心です。

法42条1項2号道路(宅地開発などに基づく開発道路)

法42条1項2号道路は、都市計画法や土地区画整理法などに基づき、宅地造成といった開発行為によって計画的に造られた道路を指します。

比較的新しい分譲地などで見られる道路がこれにあたります。

開発が完了した後に自治体へ寄付され、最終的には1項1号道路(公道)として管理されるケースが一般的です。

幅員も4m以上でしっかりと整備されているため、問題になることはほとんどありません。

この道路に接していれば、接道義務は問題なく満たしており、安心して建物を建築できます。

法42条1項3号道路-古くからある幅員4m以上の既存道路

法42条1項3号道路は、建築基準法が施行された1950年11月23日より前から既に存在していた、幅員4m以上の道のことです。

実務上は、3項道路と呼ぶよりも「既存道路」ということのほうが多いかもしれません。

見た目はただの道でも、昔から地域の人々の生活道路として利用されてきた歴史がある道です。

特徴的なのは、国道や市道として認定されていない「私道」であっても、この道路に該当する場合がある点です。

幅員が4m以上あれば、公道・私道を問わず建築基準法上の道路として認められるため、この道路に接している土地でも建築が可能です。

法42条1項4号道路-事業が計画されている道路

法42条1項4号道路とは、都市計画道路の事業などにより、2年以内に新設や拡幅工事が実行される予定の道路のことです。

「計画道路」とも呼ばれますが、なかなか概念がつかみにくい存在です。

ざっくりいうと「現時点ではまだ道路として完成していませんが、将来的に道路になることが公的に決まっているため、建築基準法上の道路として扱われる道」ということです。

例えば、大規模な区画整理事業地内で、これから造られる新しい道路などがこれに該当します。

この道路に接する土地は、将来的に交通の便が良くなる可能性がありますが、予算の都合でなかなか道路が完成しない、といった事例もあり注意が必要です。

法42条1項5号道路-役所が指定した私道である位置指定道路

法42条1項5号道路は、土地の所有者が宅地分譲などのために自ら造った私道について、特定行政庁(市区町村の長など)から「ここが道路です」と位置の指定を受けた道路を指します。

通称「位置指定道路」と呼ばれます。

複数の区画が並ぶ住宅地内の行き止まりの道路などが、この代表例です。

この指定を受けるためには、原則として幅員が4m以上あり、他の道路に接続しているなどの基準を満たす必要があります。

この道路に接している場合は、役所の建築指導課で「位置指定道路図」を閲覧し、指定された年月日や道路の形状が、現地の状況と相違ないかを確認します。位置指定番号もメモしておいてください。

法42条2項道路-セットバックが必要な幅員4m未満のみなし道路

法42条2項道路は、目の前の道が狭い場合に最も注意が必要な道路です。

通称「みなし道路」とも呼ばれ、建築基準法が施行された時点で、すでに建物が立ち並んでいた幅員4m未満の狭い道で、特定行政庁が指定したものを指します。

この道路に接する土地に家を新築・建て替えする場合、将来的に4mの道幅を確保するために、原則として道路の中心線から2mの位置まで自分の敷地を後退させる「セットバック」が義務付けられます。

セットバックによって後退した敷地の部分は「道路」とみなされるため、そこに建物を建てることはもちろん、塀や門、駐車場などを設置することはできません。

二項道路の場合は里道のケースもありますし、私道のケースもあります。私道の場合は所有者とのトラブルなども考えられるため、「里道ですか? 私道ですか?」という点は確認しておいてください。私道の場合、市町村役場で所有者は教えてくれませんので、別途登記簿などで確認する必要があります。

調査後に注意したいポイントと対処法

道路調査を進めていくと、単純に道路種別がわかるだけでなく、判断に迷うケースが出てくることがあります。

たとえば「1項1号の道路(私道)だが、一部幅員が4mを切っているようだ」といった場合、都道府県によって建築できるかできないかの判断が異なります。

こういった微妙なケースでは、建築主事の見解を確認するようにしてください。

また、建築確認申請時には現況が優先されます。図面上、土地が道路に接する間口が2mあったとしても現況が2mを切っている場合は建築が許可されない可能性があります。

必ず現地で幅員や間口を確認するようにしてください。

接道義務を満たさない旗竿地と条例

道路から奥まった場所にあり、細い通路状の敷地(路地状部分)でのみ道路とつながっている土地を「旗竿地(はたざおち)」と呼びます。

この形状の土地では、接道義務のルールがより厳しくなることがあるので注意が必要です。

旗竿地の場合、道路に接する間口だけではなく、その通路状の部分すべてが幅員2m以上なければ建築できません。

入り口は2mあっても、奥にいくにつれて幅が狭くなり、一箇所でも1.9mの部分がある……という場合は接道義務違反となります。

さらに、自治体によっては独自の条例で、通路の長さが一定以上になる場合、求められる幅員が加重されることがあります。

| 自治体(例) | 通路の長さ | 求められる幅員 |

|---|---|---|

| 東京都 | 20m超 | 3m以上 |

| 横浜市 | 15m超25m以下 | 3m以上 |

このように、自治体ごとに規定が異なるため、旗竿地の購入や建築を検討する際は、敷地の計測とあわせて、必ず役所の建築指導課で関連条例を確認する必要があります。

道路に接していない場合の特例許可(法43条2項2号)

敷地が建築基準法上の道路に接していない場合でも、建築できる可能性があります。

代表的な救済措置(制度)は「建築基準法第43条2項2号の許可」でしょう。

これは、接道義務を満たさない土地でも、特定の条件を満たし建築審査会の同意を得ることで、例外的に建築が認められるものです。

例えば、敷地の周りに公園や広場のような広い空き地があったり、建築基準法上の道路ではないものの農道や公共の通路に接していて、避難や通行の安全上支障がないと個別に判断された場合に、この特例が適用されることがあります。

| 許可が得られる可能性のある主な条件 |

|---|

| 敷地の周囲に公園などの広い空き地がある |

| 農道など、建築基準法外だが公共性のある道に接している |

| 避難や通行の安全性が確保されていると建築審査会が認める |

この許可はあくまで例外的な救済措置です。

建て替えの都度、改めて申請と許可が必要となり、将来にわたって建築が保証されるわけではない点に注意が必要です。

判断に迷った際は誰に相談すべき?

ここまでご自身で調査を進めても、内容が複雑で判断に迷う場面が出てくるかもしれません。

そんな時は、一人で悩まずに専門家の力を借りることが、問題を解決する一番の近道です。

例えば、隣地との境界がはっきりしない、セットバックの正確な位置がわからない、43条2項2号の許可申請を具体的に進めたい、といった専門的な判断が必要な場面が考えられます。

年間で数多くの不動産取引に関わる私たちのような専門家は、様々な事例を扱っており、解決策の引き出しも豊富に持っています。

| 専門家 | 主な相談内容 |

|---|---|

| 宅地建物取引士 | 土地の売買契約、重要事項説明、総合的なアドバイス |

| 土地家屋調査士 | 土地の境界確定、測量、登記 |

| 建築士 | 建築プランの作成、セットバックの具体的な設計、各種申請手続き |

調査の結果、少しでも不安や疑問が残る場合は、早めに専門家へご相談ください。

わかりにくい場合は無料相談もあります

当社及び協力各社(東京・愛知・大阪・沖縄)では、「忙しくて調査できない」「自分で調査すると抜け漏れが心配」という方のために、無料相談サービス(初回60分無料)を用意しています。無料サービスだけでも問題が解決することもありますので、お気軽にご利用ください。

本格的な調査は別途見積りとなりますが、売却の仲介をご依頼いただいた場合は最後まで調査料は原則無料です。

コメント