ご自身の土地が公道に通じておらず、将来隣地を通れなくなるのではと不安に感じていませんか。

安心してください、袋地の所有者には、隣地を通行できる「囲繞地通行権」という権利が民法で保障されています。

この記事では、囲繞地通行権が成立するための3つの要件から、通路の幅や通行料のルール、万が一のトラブル解決策までをわかりやすく解説します。

隣地所有者と良好な関係を築くためにも、まずはご自身の権利を正しく知ることが重要です。

わかりにくい場合は無料相談もあります

当社及び協力各社(東京・愛知・大阪・沖縄)では、「忙しくて調査できない」「自分で調査すると抜け漏れが心配」という方のために、無料相談サービス(初回60分無料)を用意しています。無料サービスだけでも問題が解決することもありますので、お気軽にご利用ください。

本格的な調査は別途見積りとなりますが、売却の仲介をご依頼いただいた場合は最後まで調査料は原則無料です。

囲繞地通行権の基本 – 袋地の所有者に認められた通行の権利

もし公道に面していない「袋地」を所有しているとしても、その土地にアクセスすることは可能です。

袋地の所有者には、民法の規定で隣地を通行できる「囲繞地通行権」という権利が保障されているからです。

これは法律で定められた正当な権利なので、囲繞地の所有者は通行を拒否できません。

まずはこの権利の基本的な内容を理解することからスタートしましょう。

| 項目 | 囲繞地通行権 | 通行地役権 |

|---|---|---|

| 根拠 | 民法(法律で自動発生) | 当事者間の契約 |

| 合意の要否 | 不要 | 必要 |

| 登記の要否 | 不要 | 第三者への対抗に必要 |

| 通行料 | 原則、支払い義務あり(有償) | 契約内容による(無償も可) |

| 通路の幅 | 必要最低限 | 自由に設定可能 |

この権利の基本を正しく知ることで、隣地の所有者とも冷静に話し合うための土台ができます。

囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)とは

囲繞地通行権とは、他の土地に囲まれて公道に通じていない土地(袋地)の所有者が、公道に出るために周囲の土地(囲繞地)を通行できる民法上の権利です。

読み方は「いにょうちつうこうけん」です。

この権利は民法第210条から第213条に定められており、袋地で生活したり、土地を活用したりするうえで不可欠な通行を確保するためのものです。

そのため、囲繞地の所有者は、袋地の所有者による通行を拒否することはできません。

これは袋地の所有者を法的に守るための重要なルールなのです。

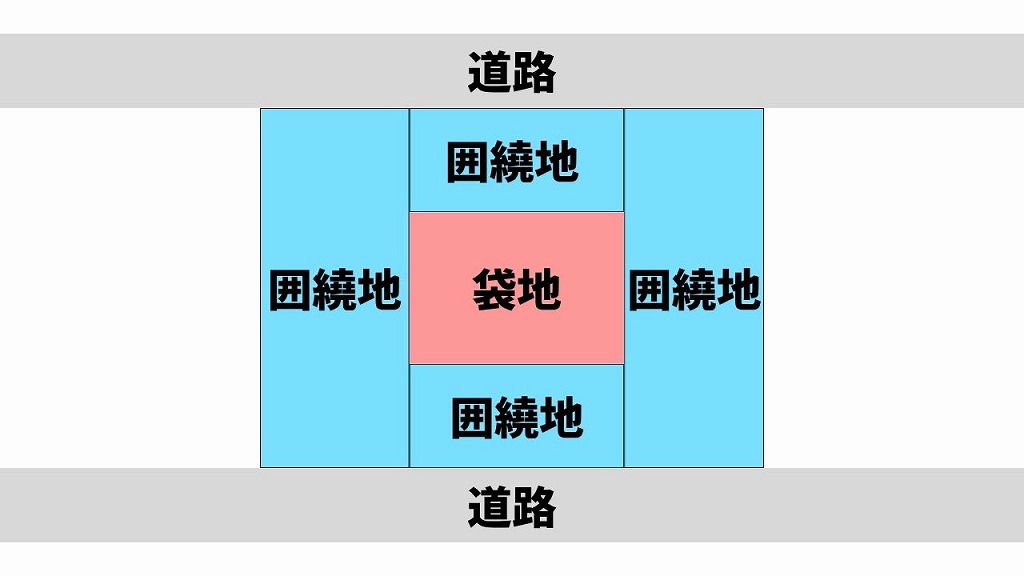

図解で理解する袋地と囲繞地の関係

まず、ご自身の土地がどちらに当てはまるかを確認しましょう。

「袋地(ふくろち)」とは他の土地に完全に囲まれてしまい、公道に一切接していない土地のことを指します。

そして、その袋地を囲んでいる周囲の土地が「囲繞地(いにょうち)」です。

例えば、あなたの土地から公道へ出るために、必ず隣のAさんの土地を通らなければならない状況をイメージしてください。

この場合、あなたの土地が「袋地」、そしてAさんの土地が「囲繞地」という関係になります。

ご自身の土地と周囲の土地の関係性を正しく把握することが、この権利を理解する上で出発点となります。

契約や登記が不要な民法上の権利

囲繞地通行権の大きな特徴は、隣地の所有者との契約や法務局での登記が不要である点です。

土地の売買や相続、分筆などによって袋地が生まれた瞬間に、この権利は法律上、自動的に発生します。

これは、囲繞地通行権が当事者の合意によって生まれる権利ではなく、隣り合う土地の利用を調整するための「相隣関係」を定めた民法の規定に基づいているからです。

特別な手続きをしなくても、法律によって当然に認められている権利といえます。

したがって、契約書がないからといって不安に思う必要はありません。

よく似た権利「通行地役権」との違い

囲繞地通行権とよく似た権利に「通行地役権(つうこうちえきけん)」があります。

これは、当事者間の合意と契約によって、特定の目的(通行など)のために他人の土地を利用する権利です。

両者の最も大きな違いは、囲繞地通行権が法律の規定によって自動的に発生するのに対し、通行地役権は当事者の合意がなければ成立しない点です。

通行地役権の場合、通路の場所や幅、通行料の有無などを契約で自由に定めることが可能で、より柔軟なルール作りができます。

状況によっては、法律で最低限保障される囲繞地通行権だけでなく、通行地役権の契約を結ぶことも有効な選択肢となります。

囲繞地通行権が成立するための3つの要件

ご自身の土地が袋地だとわかっても、自動的に囲繞地通行権が認められるわけではありません。

この権利を主張するためには、民法で定められた3つの要件をすべて満たす必要があります。

中でも特に、周囲の土地への損害が最も少ない方法を選ぶという配慮が、隣人との良好な関係を築く上で重要です。

これらの要件を一つずつ正しく理解することが、ご自身の権利を法的な根拠をもって主張するための第一歩となります。

要件1 – 他の土地に囲まれ公道に通じていない袋地であること

最初に満たすべきなのは、ご自身の土地が法律上の「袋地(ふくろち)」に該当することです。

袋地とは、他の人が所有する土地に完全に囲まれており、直接公道へ出られない状態の土地を指します。

例えば、周囲を他人の宅地で囲まれているケースだけでなく、池や崖、海などに阻まれていて公道への通行が物理的に不可能な土地も袋地と見なされます。

この「公道へ出られない」という客観的な事実が、囲繞地通行権を主張するための大前提です。

つまり、ご自身の土地がこの袋地の定義に当てはまるかどうかを、まず確認する必要があります。

要件2 – 公道へ出るために他の土地の通行が必要不可欠であること

次に、周囲の土地を通ることが、公道へ出るための唯一の手段である必要があります。

「こちらを通る方が近くて便利だから」といった利便性の問題ではなく、「その土地を通行しなければ、公道へ出ることが絶対に不可能である」という不可欠性が求められます。

例えば、ものすごく急な坂道や、渡るのに大変な労力を要する河川を迂回すれば公道に出られる、といったケースではこの要件を満たさないと判断されることもあります。

あくまで、他に選択肢がない状況であることが重要です。

他にわずかでも公道へ出るルートが存在する場合、囲繞地通行権の成立は難しくなるため、現状を正確に把握することが大切です。

要件3 – 通行場所と方法は囲繞地の損害が最も少ないこと

最後に、通行する権利が認められる場合でも、その場所や方法は自由に選べるわけではありません。

通行する権利を行使する際は、囲繞地(隣地)の所有者にとって最も損害が少ない場所と方法を選ばなければならないというルールがあります。

具体的には、囲繞地にある建物を壊して通路にしたり、庭の真ん中を横切ったりするような要求は認められません。

一般的には、土地の端の方を通行するなど、隣地の利用を極力妨げないルートを選ぶことになります。

必要に応じて通路を開設する場合、その費用は袋地の所有者が負担するのが原則です。

これは、ご自身の権利を主張すると同時に、隣人の財産権にも配慮する義務があることを意味します。

この点を理解し、誠意ある態度で交渉に臨むことが、無用なトラブルを避ける鍵となります。

通行の範囲と通行料に関するルール

囲繞地通行権が認められたとしても、無制限に隣地を通行できるわけではありません。

通路の幅や通行料など、守るべきルールが存在します。

ここでは、隣地所有者との良好な関係を維持するために最も重要な「通行の範囲と方法の決め方」について、4つのポイントに分けて解説します。

| ルール | ポイント |

|---|---|

| 通路の幅 | 囲繞地の損害が最も少ない範囲で、自動車の通行や再建築は状況による |

| 通行料(償金) | 原則として支払い義務があり、金額は当事者間の話し合いで決定 |

| 無償のケース | 土地の分筆や一部譲渡が原因で袋地が生じた場合は無償 |

| ライフライン設置 | 電気・ガス・水道などの引き込みも権利として認められている |

これらのルールを正しく理解することが、将来のトラブルを未然に防ぐ鍵となります。

通路の幅 – 自動車での通行や再建築は可能か

通路の幅について民法に具体的な規定はなく、「囲繞地の所有者にとって最も損害が少ない場所と方法」を選ぶ必要があります。

そのため、必ずしも自動車が通れる幅や、建物の再建築に必要な幅が認められるとは限りません。

過去の最高裁判所の判例(平成11年7月13日)でも、建築基準法上の接道義務(原則、幅員4m以上の道路に2m以上接すること)を満たす幅2mの通行権が、袋地であるという理由だけで自動的に認められるわけではない、という判断が示されています。

自動車での通行も同様に、土地の利用状況や周辺環境を総合的に考慮して個別に判断されます。

通路の幅は、あくまでも日常生活に必要な最低限の範囲とされることが基本です。

再建築や自動車での通行を希望する場合は、隣地所有者との話し合いや、場合によっては通行地役権の設定契約が不可欠です。

通行料(償金)の支払い義務と金額の相場

囲繞地通行権を行使する場合、原則として通行料を支払う義務があります。

この通行料は「償金」と呼ばれ、囲繞地の所有者が土地の利用を制限されることに対する損害の補償という位置づけです。

通行料の金額に法的な定めはないため、当事者間の話し合いで決めるのが基本です。

もし話がまとまらない場合は、近隣の月極駐車場の料金を参考に、通路として使用する面積に応じて算出する方法がよく用いられます。

例えば、月極駐車場の月額坪単価が1,000円で、通路面積が5坪なら、年間の通行料は60,000円(1,000円×5坪×12ヶ月)が一つの目安になります。

後々のトラブルを防ぐため、合意した内容は契約書として書面に残しておくことが重要です。

| 契約書に記載すべき項目 | 内容の例 |

|---|---|

| 通行料の金額 | 年額〇〇円、毎年〇月末日までに支払い |

| 通路の位置と幅 | 別紙図面の赤線部分、幅〇メートル |

| 通行の方法 | 徒歩及び自転車での通行に限る |

| 契約期間 | 〇年〇月〇日から〇年間の自動更新 |

通行料が不要となる無償の囲繞地通行権のケース

原則として有償の囲繞地通行権ですが、例外的に通行料の支払いが不要になるケースがあります。

それは、元々一つの土地だったものが、分筆や一部譲渡によって袋地が生じた場合です。

この特別な囲繞地通行権は、袋地の所有者となった人が、分筆前の残りの土地(残余地)を通行する場合にのみ適用されます。

重要なのは、この権利は特定の当事者間でのみ有効だという点です。

例えば、分筆によって生じた袋地を第三者が購入した場合でも、この無償通行権は引き継がれます。

| 通行料が無償となる主なケース |

|---|

| 土地の分筆・一部譲渡によって袋地が生じた場合 |

| 複数人で所有していた土地を分割した結果、袋地が生じた場合 |

| 所有していた複数の土地の一部が競売にかけられ、袋地が生じた場合 |

ご自身の土地がどのような経緯で袋地になったのか、登記簿謄本などで確認してみることで、この無償通行権の対象となるか判断できます。

電気・ガス・水道などライフライン設置の権利

袋地での生活を考えると、通行の権利だけでなく、電気・ガス・水道といったライフラインをどう引き込むかという問題も発生します。

ご安心ください。

この点についても民法で権利が定められています。

2021年の民法改正により、袋地の所有者がライフラインの供給を受けるために、囲繞地に設備を設置したり、既存の設備を使用したりする権利が明確に規定されました(民法第213条の2)。

これにより、通行権と同様に、隣地所有者はライフラインの設置を原則として拒否できません。

| ライフラインの種類 | 設置の例 |

|---|---|

| 電気 | 電線や電柱の設置 |

| ガス | ガス管の埋設 |

| 水道 | 上下水道管の埋設 |

| 通信 | 電話線や光ファイバーケーブルの引き込み |

ただし、この権利を行使する際も、囲繞地の所有者にとって損害が最も少ない場所や方法を選ぶ必要があります。

また、設備の設置費用は袋地の所有者が負担し、囲繞地の使用にあたっては別途償金の支払いが必要になる場合もあります。

隣地とのトラブルを避けるための知識と解決策

囲繞地通行権は法律で認められた権利ですが、隣地所有者との関係が悪化しては元も子もありません。

将来の安心のためには、感情的な対立を避け、お互いの状況を理解し尊重しあう姿勢が最も重要です。

まずは冷静に話し合い、それでも解決が難しい場合には法的な知識を基にした解決策を検討しましょう。

ここでは、トラブルを根本的に解決するための3つの方法を比較します。

| 解決策 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 隣地の購入 | 通行権の問題が完全に解消される | 購入資金が必要、相手に売却の意思がないと成立しない |

| 土地の売却 | トラブルから解放され、現金化できる | 希望価格で売れない可能性がある、隣地所有者の協力が必要な場合もある |

| 土地の交換 | 費用を抑えて接道部分を確保できる可能性がある | 交換する土地の価値が同等でないと難しい、測量や登記の費用がかかる |

どの方法が最適かは、ご自身の経済状況や隣地所有者との関係性によって異なります。

感情的にならず、客観的な視点で最善の道を探ることが大切です。

通行を拒否された場合の対処法

万が一、隣地の所有者から通行を拒否されても、慌てる必要はありません。

囲繞地通行権は、民法第210条で定められた正当な権利であり、囲繞地の所有者は通行を拒否できないことになっています。

まずは、権利があることを丁寧に説明し、冷静に話し合うことから始めましょう。

それでも相手が応じない場合は、次の3段階のステップで対処を進めます。

- 内容証明郵便の送付: 話し合いに応じてもらえない場合、通行を認めてもらうための要求を記載した内容証明郵便を送付します。これは、正式に意思表示をしたという法的な証拠になります。

- 民事調停の申し立て: 裁判所の調停委員を介して、当事者間の話し合いによる解決を目指します。あくまで話し合いが基本なので、円満な解決が期待できます。

- 訴訟の提起: 調停でも合意に至らない場合、最終手段として「通行権確認請求訴訟」を裁判所に起こします。

法的な手続きは時間も費用もかかるため、できる限り当事者間の話し合いで解決するのが理想的です。

根本的な解決を目指す3つの方法 – 隣地の購入・売却・交換

通行のたびに気を遣う状況から抜け出し、問題を根本的に解決するには、土地の権利関係そのものを見直す方法があります。

1. 隣地の一部または全部を購入する

最も直接的な解決策は、公道に面している隣地の一部を買い取り、ご自身の土地が公道に接するようにする方法です。

これにより、囲繞地通行権の問題は完全に解消され、土地の価値も向上します。

ただし、相手に売却の意思がなければ成立しないため、良好な関係を築きながら交渉する必要があります。

2. 自分の土地を売却する

トラブルを抱え続けることに負担を感じるなら、土地の売却も有効な選択肢です。

袋地は一般の市場では売却が難しいですが、隣地所有者に買い取ってもらう、あるいは隣地と合わせて一つの土地として第三者に売却する方法があります。

また、袋地のような特殊な不動産を専門に扱う買取業者に相談すれば、隣人との交渉ごとから解放されます。

3. 土地の一部を交換する

隣地の公道に面した部分と、ご自身の袋地の一部を等価交換する方法です。

お互いにとって不要な土地と必要な土地を交換することで、費用を抑えながら接道義務を満たせる可能性があります。

この方法も相手方の合意が不可欠であり、土地家屋調査士による正確な測量と評価が前提となります。

これらの方法は、いずれも相手方の協力がなければ実現しません。

不動産会社など第三者の専門家を介して、客観的な条件を提示しながら交渉を進めることが成功の鍵を握ります。

問題が解決しない場合の相談先 – 司法書士などの専門家

当事者同士での話し合いが難航したり、どのような解決策が最適か判断に迷ったりした場合は、一人で抱え込まずに専門家へ相談することが解決への確実な一歩です。

問題の内容に応じて、頼れる専門家は異なります。

ご自身の状況に合わせて、どの専門家に相談すべきか下の表を参考にしてください。

| 相談先 | 主な役割 |

|---|---|

| 司法書士 | 通行地役権の契約書作成や登記手続き |

| 弁護士 | 裁判になった場合の法的な代理 |

| 土地家屋調査士 | 土地の測量、分筆・合筆登記 |

| 宅地建物取引士 | 隣地の購入や土地の売却・交換に関する交渉と仲介 |

初回の相談を無料で受け付けている事務所も多いので、まずは気軽に連絡してみることをおすすめします。

専門家の客観的なアドバイスを得ることで、冷静に状況を判断し、適切な次の行動を決めることができます。

よくある質問(FAQ)

- Q「囲繞地通行権」の読み方と、似た言葉の意味をわかりやすく教えてください

- A

「囲繞地通行権」は「いにょうちつうこうけん」と読みます。

これは、他人の土地を通らなければ公道に出られない「袋地(ふくろち)」の所有者に認められた、法律上の権利です。

そして、袋地を囲んでいる周りの土地のことを「囲繞地(いにょうち)」と呼びます。

まずはこれらの言葉の読み方と関係性を正しく理解することが、問題解決への第一歩となります。

- Q自動車で通行したいのですが、囲繞地通行権で認められる通路の幅に決まりはありますか?

- A

民法には通路の具体的な幅についての定めはなく、「通行のために必要」で、かつ「囲繞地にとって最も損害が少ない範囲」とされています。

そのため、自動車での通行に必要な幅が当然に認められるわけではありません。

過去の判例でも、土地の利用状況やこれまでの経緯などを総合的に考慮して個別に判断されており、認められるケースと認められないケースの両方があります。

自動車での通行を希望する場合は、囲繞地の所有者との話し合いが不可欠です。

- Q土地の分筆が原因で通行料が無償になる場合、土地の所有者が変わっても無償のままですか?

- A

はい、無償のまま引き継がれます。

土地の分筆によって生じた袋地の無償通行権は、特定の人物に与えられた権利ではなく、その土地自体に付随する権利だからです。

したがって、その袋地を相続したり、第三者に売却したりして所有者が変わったとしても、無償で通行できる権利は消滅しません。

- Qもし囲繞地通行権の通行料(償金)を支払わなかった場合、どうなりますか?

- A

通行料の支払いは、通行する土地の所有者に対する損害を補償するための義務です。

もし通行料を支払わない場合、囲繞地の所有者はあなたに対して通行を拒否することはできませんが、未払い分の通行料(償金)の支払いを求める裁判を起こすことが可能です。

無用なトラブルを避け、良好な関係を維持するためにも、誠実に話し合い、決められた通行料はきちんと支払いましょう。

- Q囲繞地通行権があれば、建築基準法の接道義務は満たせますか?

- A

いいえ、囲繞地通行権があるからといって、建築基準法で定められた接道義務を自動的に満たすことにはなりません。

囲繞地通行権はあくまで民法上の通行する権利であり、その幅は必要最低限とされることが多いです。

一方、建物を建てるために必要な接道義務は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接する必要があるため、この条件を満たせず「再建築不可」となるケースが少なくありません。

- Q囲繞地通行権と通行地役権、どちらの権利を設定するのが良いのでしょうか?

- A

どちらが良いかは状況によって異なります。

法律上の最低限の通行が確保できれば良い場合は、自動的に発生する「囲繞地通行権」で十分です。

一方で、自動車での通行や将来の建て替えを見越して広い通路を確保したいなど、当事者間の合意でより柔軟な条件を定めたい場合は、「通行地役権」の契約を結ぶのが有効な手段です。

通行地役権は登記も可能で、トラブル防止に役立ちますので、司法書士などの専門家へ相談することをおすすめします。

まとめ

この記事では、袋地の所有者に認められた囲繞地通行権について、成立するための要件から通行料のルール、トラブル解決策までを解説しました。

この権利は、隣地所有者との契約や登記がなくても、法律によって自動的に発生するため、通行を拒否される心配はありません。

- 袋地の所有者に法律で保障された通行の権利

- 権利の行使には3つの要件があり、隣地への配慮が必須

- 通路の幅は必要最低限で、原則として通行料の支払い義務がある

- トラブル解決には冷静な話し合いと専門家への相談が有効

ご自身の権利を正しく理解し、隣地所有者と良好な関係を築くためにも、まずは現状を整理し、必要であれば司法書士などの専門家へ相談してみましょう。

わかりにくい場合は無料相談もあります

当社及び協力各社(東京・愛知・大阪・沖縄)では、「忙しくて調査できない」「自分で調査すると抜け漏れが心配」という方のために、無料相談サービス(初回60分無料)を用意しています。無料サービスだけでも問題が解決することもありますので、お気軽にご利用ください。

本格的な調査は別途見積りとなりますが、売却の仲介をご依頼いただいた場合は最後まで調査料は原則無料です。

コメント

[…] (詳細:→「囲繞地通行権の費用相場と手続き」記事へのリンク) […]