ご自宅の前の道路が「5項道路」だと知り、建て替えは無理かもしれないと不安になっていませんか。

ご安心ください、5項道路に面した土地でも、2種類の道路の違いを正しく理解すれば家の建て替えは可能です。

この記事では、名前が似ていて混同しやすい「建築基準法 附則5項道路」と「42条5項道路」の決定的な違いから、建て替えに必須となるセットバックの注意点、さらには大阪で附則5項道路が多い歴史的背景までを専門家が解説します。

特に、建て替え後の敷地面積に直結するセットバック距離の違いは、計画を立てる上で最も重要な知識となります。

- 2つの5項道路の具体的な違いと見分け方

- 5項道路で家を建て替えるための条件とセットバックの注意点

- 大阪で附則5項道路が多い理由と特有の不動産実務

- 道路部分の固定資産税を非課税にする手続きの流れ

わかりにくい場合は無料相談もあります

当社及び協力各社(東京・愛知・大阪・沖縄)では、「忙しくて調査できない」「自分で調査すると抜け漏れが心配」という方のために、無料相談サービス(初回60分無料)を用意しています。無料サービスだけでも問題が解決することもありますので、お気軽にご利用ください。

本格的な調査は別途見積りとなりますが、売却の仲介をご依頼いただいた場合は最後まで調査料は原則無料です。

5項道路でも再建築は可能、その法的根拠と仕組み

ご自身の土地に面した道路が「5項道路」だと知ると、家の建て替えは無理かもしれないとご不安になりますよね。

ですが、ご安心ください。

適切な手続きを踏めば、再建築は可能です。

そのためには、ご自身の土地が面している道路が「建築基準法 附則第5項」と「第42条第5項」のどちらに該当するのか、2つの道路の違いを正しく理解することが最も重要です。

| 項目 | 附則5項道路 | 42条5項道路 |

|---|---|---|

| 法的根拠 | 建築基準法 附則 第5項 | 建築基準法 第42条第5項 |

| 概要 | 建築基準法施行前から存在する幅員4m未満の公道 | 特定行政庁が指定した「6m区域」内にある幅員4m未満の道路 |

| セットバック距離 | 道路中心線から2m後退 | 道路中心線から3m後退 |

| 主なエリア | 大阪市など近畿圏に多い | 全国的に非常に稀 |

この2つは名前が似ていますが、根拠となる法律や敷地を後退させる距離(セットバック)が全く異なります。

特に大阪市では「附則5項道路」が多く見られます。

これらの道路では、将来的に安全な道幅を確保するための救済措置が法律で定められており、そのルールに従うことで家の建て替えが可能になります。

建て替えを可能にする建築基準法の「接道義務」

建て替えの可否を考える上で基本となるのが、「接道義務」という建築基準法で定められたルールです。

これは「建物を建てる敷地は、幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない」という決まりを指します。

なぜこのような義務があるかというと、火災や地震などの災害時に、消防車や救急車がスムーズに通行したり、人々が安全に避難したりするための経路を確保するためです。

すべての建物の安全性を担保するための基本的なルールといえます。

この接道義務があるため、原則として幅の狭い道路にしか面していない土地には、家を新しく建てたり、建て替えたりすることはできません。

しかし、この原則を厳格に適用すると、古くからの街並みでは多くの家が建て替えられなくなってしまいます。

そこで、救済措置が設けられているのです。

将来の道幅を確保する「セットバック」という救済措置

接道義務の救済措置となるのが、「セットバック」という仕組みです。

これは、敷地に面した道路の幅が4m未満の場合に、道路の中心線から一定の距離まで敷地を後退させる(下げる)ことを指します。

後退させる距離は道路の種類によって異なり、附則5項道路の場合は道路の中心線から2m、全国的にも珍しい42条5項道路の場合は中心線から3mの位置まで敷地を後退させる必要があります。

このセットバックによって後退した部分は、法律上、道路の一部とみなされます。

このように、自分の敷地の一部を将来の道路用地として提供するセットバックを行うことで、現時点では道幅が狭くても、建築基準法の接道義務を満たしていると扱われます。

この仕組みのおかげで、5項道路に面した土地でも家の建て替えが認められるのです。

「42条5項道路」と「附則5項道路」の違いとは

「5項道路」というときに混同しがちなのが、建築基準法「5項道路(第42条第5項)」と「附則第5項道路」。しかし両者は、根拠となる法律の条文が全く異なります。

建て替えの計画に大きく影響するセットバック(敷地の後退)の距離が変わるため、この違いを正確に押さえておきましょう。

| 項目 | 附則5項道路 | 42条第5項道路 |

|---|---|---|

| 法的根拠 | 建築基準法 附則 第5項 | 建築基準法 第42条第5項 |

| 概要 | 建築基準法施行前から存在する幅員4m未満の公道 | 特定行政庁が指定した「6m区域」内にある幅員4m未満の道路 |

| セットバック距離 | 道路中心線から2m後退 | 道路中心線から3m後退 |

| 主なエリア | 大阪市など近畿圏に多い | 全国的に見て非常に稀 |

ご自身の土地に面した道路がどちらに該当するのかを正しく把握することが、再建築をスムーズに進めるための重要な鍵となります。

関西圏に多い「附則第5項道路」の概要

「附則第5項道路」とは、建築基準法が施行される1950年11月23日より前に、旧市街地建築物法に基づいて「建築線」として指定された道路を指します。

現在の建築基準法上は「第42条第1項第5号道路(位置指定道路)」とみなされるのが特徴です。

大阪市のような古くから形成された市街地で、現況の幅員が4m未満の公道の多くが、この附則5項道路に該当します。

関東圏では同様の道路が「42条2項道路」として扱われることが多く、地域による運用の違いも見られます。

建て替えの際には、道路の中心線から2mの位置まで敷地を後退(セットバック)させて、将来的に道路の幅員を4m確保することが求められます。

全国でも稀な「第42条第5項道路」の概要

「第42条第5項道路」は、特定行政庁が、積雪が多いなどの理由で特別に指定した「6m区域」の中にある、幅員が4m未満の道路のことを指します。

この道路は位置指定道路とは全くの別物です。

この「6m区域」の指定自体が全国的にほとんど行われていないため、第42条第5項道路に該当する土地は極めて少ないのが実情です。

もしこの道路に接している場合は、建て替え時に道路の中心線から3mのセットバックが必要となり、将来的に幅員6mの道路を確保することが目的とされています。

附則5項道路よりも後退する距離が大きくなる点に注意が必要です。

セットバック距離で見る両者の相違点

不動産の実務において、建て替え後の有効敷地面積に直接関わるセットバック距離の違いが、この2つの道路を区別する上で最も重要なポイントです。

この距離を間違えると、建築計画そのものを見直さなければならなくなります。

具体的には、附則5項道路に接している場合は道路の中心線から2m、一方で42条第5項道路に接している場合は中心線から3mの敷地後退がそれぞれ必要です。

この1mの違いは、確保すべき将来の道路幅員が、それぞれ4mと6mで異なることから生じます。

| 道路の種類 | セットバック距離(中心線から) | 確保すべき将来の道路幅員 |

|---|---|---|

| 附則5項道路 | 2m | 4m |

| 42条第5項道路 | 3m | 6m |

わずか1mの違いと感じるかもしれませんが、この差が建物の大きさや間取りに影響を及ぼすことも少なくありません。

そのため、計画の初期段階で正確な道路調査を行うことが不可欠です。

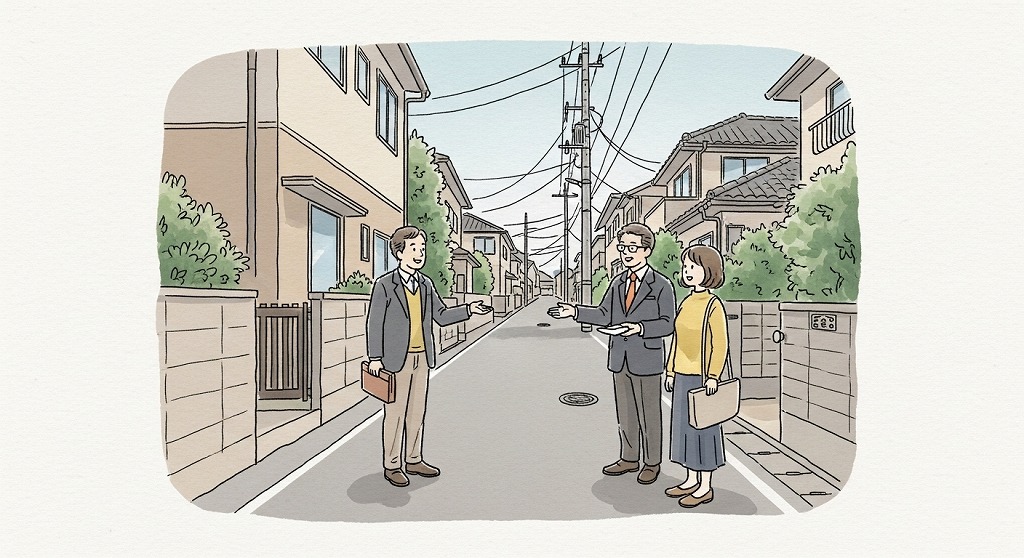

大阪市役所の窓口や「マップナビおおさか」での確認方法

道路の種類は、現地の見た目だけでは絶対に判断できません。

そのため、建て替えや売買を検討する際は、必ず公的な資料で道路調査を行う必要があります。

大阪市の場合、確認方法は主に2つあります。

一つ目は、大阪市役所3階にある「計画調整局 建築指導部 建築企画課」の窓口で「道路参考図」を閲覧する方法です。

専門の職員に直接質問できるため、複雑なケースでも安心して確認できます。

二つ目は、大阪市が提供する都市計画情報サイト「マップナビおおさか」を利用する方法です。

インターネット環境があれば、自宅のパソコンやスマートフォンから手軽に道路種別を調べることが可能です。

| 部署名 | 計画調整局 建築指導部 建築企画課(建築相談) |

|---|---|

| 所在地 | 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階) |

| 電話番号 | 06-6208-9288 |

| ファックス番号 | 06-6202-6960 |

まずは手軽な「マップナビおおさか」でご自身の土地の情報を確認し、もし判断に迷う場合や、より詳細な情報が必要な際には市役所の窓口へ相談に赴くという手順が効率的です。

再建築を成功に導くセットバックの注意点5つ

セットバックは再建築を可能にするための重要な手続きですが、将来のトラブルを避けるために知っておくべきことがあります。

特に、後退した土地はご自身の所有物でありながら、建築や私的な利用が制限されるという点を正しく理解しておくことが大切です。

ここでは、計画を進める上で必ず押さえておきたい5つのポイントを解説します。

これらの注意点を事前に把握しておけば、後々の計画変更などを防ぎ、スムーズな建て替えを進めることが可能になります。

注意点1 敷地面積の減少、建ぺい率・容積率への影響

セットバックによって後退した部分は、建築基準法上の「敷地面積」から除外されます。

これは、建物の大きさを決める建ぺい率や容積率を計算する際の基準となる面積が、セットバックした分だけ減少することを意味します。

例えば、100㎡の土地の間口10m部分が道路に面しており、中心線から2m後退する必要がある場合、後退面積は20㎡(10m×2m)となります。

この場合、建ぺい率などを計算する基準となる敷地面積は、元の100㎡から20㎡を差し引いた80㎡です。

建て替え後の家の広さに直接影響しますので、セットバック後の有効な敷地面積をもとに、建築会社と詳細な打ち合わせを進めましょう。

注意点2 後退部分の建築制限、門や塀の設置不可

セットバック部分は、将来的に道路として利用されるためのスペースです。

そのため、建物はもちろんのこと、門や塀、擁壁といった工作物を新たに設置することは一切認められていません。

この部分はあくまでも公共の通行のために確保されるスペースであり、自動車を停める駐車スペースとして利用することもできません。

植木鉢など、すぐに移動できるものであっても、通行の妨げになるような私物を置くことは避ける必要があります。

敷地の利用計画を立てる際には、後退部分を除いたエリアで外構などを考えるようにしてください。

注意点3 私有地としての維持管理責任

セットバック部分は建築などの利用が制限されますが、法的な所有権は土地の持ち主に残ります。

つまり、後退部分もご自身の私有地であるため、清掃や除草といった日々の維持管理の責任は所有者が負うことになります。

自治体によっては、後退部分の土地を分筆(登記上で土地を分けること)して寄附することで、管理責任を自治体へ移管できる制度を設けている場合があります。

ただし、寄附の受け入れ条件や手続きは自治体ごとに異なるため、市役所の担当窓口への事前の確認が欠かせません。

管理の手間や将来的な負担を考慮し、寄附が可能かどうかも含めて検討することをおすすめします。

注意点4 不動産売買時における重要事項説明での扱い

将来、その土地や建物を売却する際には、セットバックが必要な土地であることを買主へ正確に伝えなければなりません。

これは宅地建物取引業法で定められており、不動産会社が作成する重要事項説明書において、道路の種類や後退義務の有無、後退すべき面積などを明記する必要があります。

例えば、附則5項道路に面している場合、重要事項説明書の道路種別の欄には「建築基準法第42条第1項第5号」と記載されます。

この説明を怠ったり、内容に誤りがあったりすると、契約不適合責任を問われるなど、売却後に深刻なトラブルに発展するリスクがあります。

売買契約時には、セットバック後の有効な敷地面積や建築制限について、不動産会社を通じて買主に丁寧に説明することが、円滑な取引の鍵です。

注意点5 忘れずに行うべき固定資産税の非課税手続き

セットバックした部分は、私有地でありながら実質的に「公衆用道路」として多くの人が利用する場所とみなされます。

そのため、所有者が自ら申告することで、その部分にかかる固定資産税・都市計画税が非課税(または減免)の対象となります。

この手続きは自動的に行われるわけではなく、ご自身での申請が必要です。

一般的には、建物の建築確認申請が完了した後などに、土地が所在する市町村の税務担当部署(市税事務所など)へ「固定資産税非課税申告書」といった書類を提出します。

申請を忘れると、利用できない土地に対して課税が続いてしまうため、建て替えの計画とあわせて忘れずに行いましょう。

大阪で附則5項道路が多い理由と特有の不動産実務

大阪で附則5項道路に該当する土地の取引が多いのには、はっきりとした理由があります。

それは、大阪が古くからの市街地であり、現在の建築基準法が制定される前の「旧市街地建築物法」時代からの歴史が深く関係しているからです。

この地域特有の背景を理解することが、不動産実務を円滑に進める鍵となります。

同じような幅員の狭い道路でも、近畿圏と関東圏では根拠となる法律や呼ばれ方が異なる場合があります。

| 条件 | 近畿圏(大阪市など)での呼称 | 関東圏での呼称 |

|---|---|---|

| 指定幅員が4m未満の公道 | 附則5項道路 | 42条2項道路 |

| 指定幅員が4m以上でも現況幅員が4m未満の公道 | 附則5項道路 | (個別の確認が必要) |

このように、地域によって不動産の扱いが違うことを知っておくと、調査や手続きで戸惑うことが少なくなります。

旧市街地建築物法の名残という歴史的背景

附則5項道路のルーツを理解するには、「旧市街地建築物法」という法律を知る必要があります。

これは、1950年に現在の建築基準法が施行される前に、日本の都市計画の基礎を築いていた法律です。

この旧法では、道路の境界線を「建築線」として指定する制度がありました。

特に大阪市のような歴史ある都市では、1920年から1950年にかけて、この旧法に基づき指定された建築線を持つ道路が数多く存在します。

現在の建築基準法では、これらの建築線が「附則第5項」の規定によって、42条1項5号の位置指定道路とみなされることになり、今もなおその効力を持ち続けているのです。

大阪に附則5項道路が多いのは、都市が発展してきた歴史そのものが道路に残されている証拠といえます。

関東圏における「42条2項道路」との扱いの違い

関東圏でよく耳にするのが「42条2項道路」です。

これは、建築基準法が施行された1950年11月23日時点で、すでに建物が立ち並んでいた幅員4m未満の道で、特定行政庁が道路として指定したものです。

「みなし道路」とも呼ばれます。

一方で、大阪市のような近畿圏では、同じように古くから存在する幅員4m未満の公道であっても、旧市街地建築物法時代の「建築線」の指定があれば、それを根拠に「附則5項道路」として扱われることが多いのです。

関東圏では「現在の法律」を基準にみなし道路として扱い、大阪市では「過去の法律」の指定を引き継いでいる、という運用上の違いがあります。

この地域差は不動産の重要事項説明でも影響するため、土地がどちらの地域にあるかによって、調査の視点を変える必要があります。

よくある質問(FAQ)

- Q隣の家がセットバックしていない場合、自分の敷地だけ後退させるのですか?

- A

はい、その通りです。

セットバックは、ご自身の敷地で建築行為(新築や建て替えなど)を行う際に生じる建築基準法上の義務です。

そのため、お隣がまだ建て替えをされていなくても、ご自身のタイミングで敷地を後退させる必要があります。

将来的に周辺の土地も建て替えが進むことで、少しずつ道路の幅員が確保されていく仕組みになっています。

- Q道路の向かい側が川や崖の場合、セットバックの仕方は変わりますか?

- A

はい、後退の仕方が変わります。

通常、セットバックは道路の中心線から後退しますが、向かい側が川や崖、線路などで後退が見込めない場合は例外です。

この場合、反対側の境界線から4m(6m区域の場合は6m)の位置まで、一方的にご自身の敷地を後退させなければなりません。

これを「一方後退」と呼び、通常のケースより敷地面積の減少が大きくなる可能性があるので、事前の道路調査が非常に重要です。

- Qセットバックに必要な測量や工事の費用は、誰が負担するのでしょうか?

- A

セットバックにかかる費用は、原則としてその土地の所有者が全額負担します。

主な費用には、正確な境界線を確定させるための測量費用、後退部分と敷地を分ける分筆登記費用、後退部分のアスファルト舗装といった工事費用が含まれます。

自治体によっては助成金制度を設けている場合もあるため、一度、特定行政庁の担当窓口に確認してみることをおすすめします。

- Q5項道路に面した土地の売買を考えています。資産価値は下がりますか?

- A

セットバックが必要な土地は、その分、有効に使える敷地面積が減少します。

そのため、周辺の同じ広さの土地と比べると資産価値は低く評価される傾向にあります。

しかし、ルールに従えば再建築が可能な土地なので、不動産としての価値が完全になくなるわけではありません。

売買時には、後退する面積や建築上の制限について、重要事項説明で買主に正確に伝えることが、後のトラブルを防ぐ上で最も大切です。

- Q「附則5項道路」と関東で多い「42条2項道路」の決定的な違いは何ですか?

- A

最も大きな違いは、道路とみなされるようになった法的な根拠です。

大阪市などに多い附則5項道路は、建築基準法ができる前の旧市街地建築物法で定められた「建築線」の指定を引き継いでいる歴史ある道路です。

一方、42条2項道路(みなし道路)は、建築基準法が施行された時に、すでに建物が立ち並んでいた実態を考慮して「みなし」で道路として扱われるようになったものです。

- Q固定資産税の非課税申告は、具体的にいつ、どこで行う手続きですか?

- A

この手続きは、セットバックが完了したタイミングで行います。

一般的には、建物の建築確認済証が交付された後や、建物の完成後に、土地が所在する市区町村の役所(都税事務所や市税事務所など)の固定資産税を担当する課へ申請してください。

申請には非課税申告書や測量図といった書類が必要となるため、事前に担当窓口へ連絡して、必要なものを確認しておくと手続きがスムーズに進みます。

まとめ

この記事では、「5項道路」に面した土地で家を建て替えるための知識を解説しました。

「建築基準法 附則5項道路」と「42条5項道路」は名前が似ていますが全くの別物で、建て替え後の敷地面積に直結するセットバック距離の違いを正しく理解することが最も重要です。

- 附則5項道路と42条5項道路のセットバック距離(2mと3m)という決定的な違い

- 後退した土地は敷地面積から除外され、門や塀などを設置できないという制限

- 大阪に多いのは旧市街地建築物法時代からの歴史的な背景

- セットバック部分は申請すれば固定資産税が非課税になる手続き

ご自身の土地がどちらの道路に該当するのか、まずは大阪市が提供する「マップナビおおさか」で確認するか、市役所の窓口で相談することから始めましょう。

わかりにくい場合は無料相談もあります

当社及び協力各社(東京・愛知・大阪・沖縄)では、「忙しくて調査できない」「自分で調査すると抜け漏れが心配」という方のために、無料相談サービス(初回60分無料)を用意しています。無料サービスだけでも問題が解決することもありますので、お気軽にご利用ください。

本格的な調査は別途見積りとなりますが、売却の仲介をご依頼いただいた場合は最後まで調査料は原則無料です。

コメント