家の建て替えを考えたとき、目の前の道路が原因で「再建築不可」になるとしたら……?

エリアによっては古い道、細い道も多く、そんな心配も頭をよぎります。

住宅の建て替え計画を進める上で、最も重要なのは自宅の敷地が建築基準法上の道路にきちんと接しているかを確認することです。

ただし、法律も完全に杓子定規なわけではなく「市道などの認定道路でない場合の救済措置」もいくつか用意しています。

この記事では、建築基準法で定められた「既存道路」に関する基本的な定義から、混同しやすい他の道路との違い、そして自分でできる役所での具体的な調査方法まで、専門用語をかみ砕いて丁寧に解説します。

専門知識がなくても、この記事を読めば建て替えの可否を判断する第一歩を踏み出せるでしょう。

- 既存道路(42条1項3号道路)の定義と認められるための要件

- 初心者でもできる役所での具体的な道路調査の3ステップ

- 道路の幅が4m未満だった場合の対処法(セットバック)

- 接している道路が私道だった場合の注意点と必要な手続き

わかりにくい場合は無料相談もあります

当社及び協力各社(東京・愛知・大阪・沖縄)では、「忙しくて調査できない」「自分で調査すると抜け漏れが心配」という方のために、無料相談サービス(初回60分無料)を用意しています。無料サービスだけでも問題が解決することもありますので、お気軽にご利用ください。

本格的な調査は別途見積りとなりますが、売却の仲介をご依頼いただいた場合は最後まで調査料は原則無料です。

既存道路(法42条1項3号)の定義と建て替え可否の判断基準

ご自宅の建て替えを考えるとき、目の前の道が建築基準法上の道路であるかどうかは、計画の根幹に関わる重要な問題です。

つまり、建て替えの可否を判断するために、まずは接している道路の正しい種類を特定することが最初のステップになるわけです。

しかし「既存道路」は古くからある道のため、判断が難しい場合があります。

| 道路種別 | 概要 | 道路の成り立ち | 幅員 | セットバック |

|---|---|---|---|---|

| 既存道路(1項3号) | 建築基準法施行前から存在した道 | 自然発生的 | 4m以上 | 原則不要 |

| 位置指定道路(1項5号) | 宅地開発などで特定行政庁が指定した私道 | 人工的に築造 | 4m以上 | 不要 |

| 2項道路 | 建築基準法施行前から存在した道 | 自然発生的 | 4m未満 | 必要 |

| 所有者による区分 | 概要 | 所有者 | 管理者 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 公道 | 公共の用に供される道路 | 国、都道府県、市区町村 | 国、都道府県、市区町村 | 誰でも自由に通行可能 |

| 私道 | 個人や法人が所有する道路 | 個人、法人 | 個人、法人 | 通行や掘削に所有者の承諾が必要な場合がある |

この表の内容を正しく理解することが、安心して建て替え計画を進めるための鍵となります。

まずは、ご自身の土地が接している道路がどれに該当するのか、その基本から見ていきましょう。

既存道路の簡単な解説

既存道路とは、建築基準法が施行された1950年11月23日よりも前から公衆の通行に使われていた、幅員4m以上の道を指します。

建築基準法第42条1項3号に定められていることから、「3号道路」や「旧来定(きゅうらいてい)道路」とも呼ばれることがあります。

この法律が作られる前から、人々が生活道路として利用してきた実態を尊重して道路として認められたものです。

例えば、古くからの集落を抜ける道や、昔の街道の一部などが該当します。

1950年11月23日という基準日が、この道路を定義づける上で最も重要なポイントです。

このため、見た目は普通の道路でも、法律上は特別な背景を持っているのです。

既存道路として認定されるための要件

見た目が道路のようであっても、すべての道が既存道路として認められるわけではありません。

認定されるためには、法律で定められた要件を満たす必要があります。

特に重要なのは、基準日である1950年11月23日(またはその地域が都市計画区域に指定された日)に、現に建築物が立ち並んでいた敷地が接する道であったという条件です。

これらの要件を満たしているかどうかは、最終的に特定行政庁(建築主事を設置している市役所など)が公的な資料に基づいて判断します。

| 要件 | 詳細 |

|---|---|

| 基準時の存在 | 1950年11月23日時点で既に道として存在していたこと |

| 幅員 | 4m以上あること |

| 公衆の通行 | 一般の人が自由に通行できる道であること |

これらの要件を満たすことで、建築基準法上の道路として正式に扱われ、その道路に接する敷地での建て替えが可能となります。

位置指定道路や2項道路など他の道路種別との違い

既存道路と混同されやすい道路に、「位置指定道路」と「2項道路」があります。

これらは成り立ちや条件が異なり、建て替えの際に影響が出るため、違いを理解しておくことが大切です。

位置指定道路とは、土地を分譲して宅地を造成する際に、特定行政庁から「ここが道路です」と位置の指定を受けて造られた、幅員4m以上の私道を指します。

一方、2項道路は、既存道路と同じく古くからある道ですが、幅員が4m未満のもので、建て替え時にセットバック(敷地後退)が必要です。

例えば、道路の中心線から水平距離で2mのラインまで敷地を後退させ、将来的に道路の幅を4m確保できるように協力する義務が生じます。

既存道路、位置指定道路、2項道路は、いずれも建築基準法上の道路ですが、その成り立ちや幅員、そして建て替えの際の条件が異なります。

ご自身の土地に接する道路がどの種類に該当するかで、建築計画が大きく変わるため、正確な種別の把握が不可欠です。

所有者で区別する公道と私道の違い

道路は、法律上の種別とは別に、所有者が誰かによって「公道」と「私道」に分けられます。

この区別も、建て替え計画において重要な意味を持ちます。

「公道」とは国や地方公共団体が所有・管理する道路のことで、国道や県道、市道などがこれにあたります。

対して「私道」は、個人や法人が所有・管理している道路です。

既存道路は、その歴史的背景から公道である場合も私道である場合もあります。

もし接している道路が私道の場合、建て替えに伴う上下水道管やガス管の引き込み工事で道路を掘削する際に、原則として道路所有者全員から「掘削承諾書」を取得する必要があります。

その際、承諾料を求められるケースも少なくありません。

道路の所有者が誰であるかは、法務局で登記簿謄本を取得することで確認できます。

道路種別とあわせて所有者も調べておくことで、後々のトラブルを未然に防ぎ、スムーズに建築計画を進めることができます。

建て替えに不可欠な「接道義務」と道路調査の必要性

実は、建物を新しく建てる際には「接道義務」という法律上のルールを満たす必要があり、この確認が建て替え計画の成功を左右する最も重要なポイントになります。

安全のためのルール「接道義務」の概要

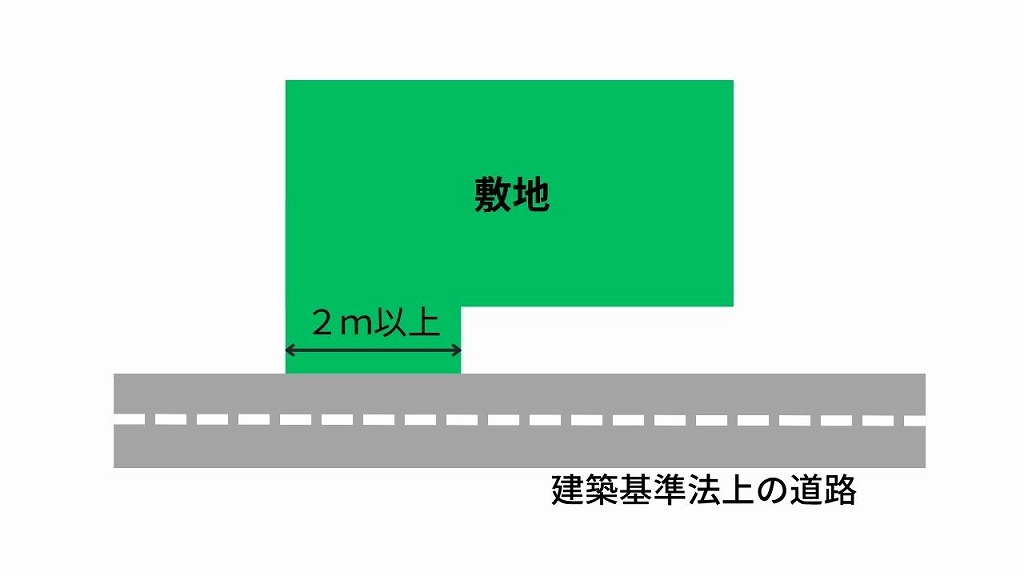

接道義務とは、建物を建てる敷地が、建築基準法で定められた道路に2m以上接していなければならないという決まりのことです。

このルールは、万が一の火災や急病の際に、消防車や救急車がスムーズに敷地へ入れるように定められました。

例えば、道路の幅員が4m以上確保されていれば、緊急車両の進入や住民の安全な避難経路を確保できます。

接道義務は、ご自身の家族だけでなく、地域全体の安全を守るための大切なルールなのです。

接道義務を満たさない「再建築不可」というリスク

もし敷地が接道義務を満たしていない場合、その土地は「再建築不可」という扱いになります。

これは文字通り、現在建っている建物を取り壊した後に、新しい建物を建てられないことを意味します。

再建築不可の土地は、建て替えができないだけでなく、資産価値が著しく低くなることが多いです。

例えば、住宅ローンの審査が通りにくくなったり、売却しようとしても買い手がなかなか見つからなかったりするといった大きなデメリットが生じます。

そのため、土地の購入や建て替えを検討する際には、必ず事前に接道義務を満たしているかを確認しなくてはなりません。

接道義務が適用される都市計画区域

接道義務は、日本全国どこでも適用されるわけではありません。

このルールは、計画的に「市街地を整備していくエリア」として指定された「都市計画区域」および「準都市計画区域」内で適用されます。

日本のほとんどの市街地がこれらの区域に含まれているため、多くの場合、家を建てる際には接道義務を満たす必要があります。

なお、建築基準法が施行された1950年11月23日以降に都市計画区域へ指定された地域では、その指定された日が基準になるケースもありますので、建築を予定している土地がいつ指定を受けたかを確認することも重要です。

お住まいの地域がどちらの区域に該当するかは、役所の都市計画課などで確認できます。

初心者でもできる役所での既存道路調査3ステップ

ご自身で建て替えの可否を調べる第一歩として、役所での道路調査が最も確実で重要です。

専門家へ依頼する前に、まずはご自身で概要を掴んでみましょう。

これから解説する3つのステップに沿って進めれば、誰でも簡単に調査できます。

ステップ1-調査前に準備する書類の一覧

調査を円滑に進めるためには、対象の土地を正確に特定できる書類の準備が不可欠です。

窓口の担当者へ土地の場所を間違いなく伝えるために、少なくとも土地の地番がわかる書類を用意しましょう。

以下の書類があると、やり取りが格段にスムーズになります。

| 書類名 | 主な入手先 | 準備する目的 |

|---|---|---|

| 登記簿謄本(全部事項証明書) | 法務局 | 土地の地番や所有者の確認 |

| 公図 | 法務局 | 土地の位置や形状、隣接地との関係を把握 |

| 固定資産税の納税通知書 | 市区町村から送付 | 土地の地番や家屋番号の確認 |

| 現地案内図 | 自身で用意 | 担当者へ場所を分かりやすく説明 |

これらの書類を持参することで、担当者がすぐに目的の土地を特定でき、調査時間を短縮できます。

ステップ2-役所の担当窓口(建築指導課など)の場所

書類が準備できたら、次は市区町村の役所にある建築関係の担当窓口へ向かいます。

窓口の名称は自治体によって異なり、「建築指導課」「建築審査課」「建築安全課」など様々です。

例えば大阪市役所では「計画調整局 建築指導部 建築企画課」が道路判定の担当部署にあたります。

どの課か分からない場合は、総合案内で「建築基準法上の道路について調べたい」と伝えれば、担当窓口を教えてもらえます。

窓口では「接道している道路の種別を調査したい」と目的をはっきりと伝え、準備した書類を提示してください。

ステップ3-道路参考図で確認すべきポイント

窓口では、「道路参考図」や「道路判定図」といった専門の図面を閲覧して、道路種別を確認します。

この図面には、道路の種類が色や番号、記号で示されており、ご自身の土地に接している道路がどの種類に該当するのかを調べることが可能です。

特に重要な確認項目は以下の3点になります。

| 確認項目 | 確認内容 | 補足 |

|---|---|---|

| 道路種別の表示 | 対象道路に「3号」「42条1項3号」の記載があるか | 既存道路であることの証明 |

| 道路の幅員 | 道路の幅が4m以上あるか | 4m未満の場合はセットバックが必要な可能性 |

| 公道・私道の別 | 道路の所有者が国や自治体か、個人や法人か | 私道の場合は掘削承諾書が必要な場合あり |

図面はあくまで参考資料です。

最終的な判断は担当者の見解が重要になるため、図面の内容とあわせて必ず口頭でも確認することが大切です。

担当者への質問リスト(PDFダウンロード)

図面を見ても判断に迷ったり、専門用語が分からなかったりすることも少なくありません。

そのため、窓口の担当者に直接質問して疑問点をすべて解消することが大切です。

事前に聞きたいことを整理しておくと、聞き漏らしを防げます。

道路調査チェックシート(PDFダウンロード)

これらの質問をすることで、ご自身の土地が建て替え可能かどうか、また、どのような条件がつくのかをより正確に把握できます。

ウェブサイトを利用した道路情報の確認方法

役所に足を運ぶ前に、一部の自治体では公式ウェブサイトで道路情報を事前確認できます。

これにより、調査の大まかな見当をつけておくことが可能です。

例えば、京都市では「京都市指定道路地図提供システム」というサイトで道路参考図をオンラインで閲覧できます。

京都市指定道路地図提供システム|京都市

ただし、ウェブサイトの情報はあくまで参考であり、最新かつ正確な情報は必ず窓口で直接確認する必要がある点に注意してください。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| メリット | ・自宅で24時間いつでも確認可能 ・調査の事前準備として役立つ |

| デメリット | ・情報が最新でない場合がある ・証明資料にはならない ・電話やメールでの問い合わせには非対応 |

ウェブサイトでの確認はあくまで下調べと位置づけ、最終的には担当窓口で対面で確認することが、安心して建て替え計画を進めるための鍵となります。

調査結果に応じた対応と知っておきたい注意点

役所での調査結果によっては、すぐに建て替えを進められないケースもありますが、退所可能なケースもあります。

ここでは、調査結果で判明しがちな問題点と、その具体的な対処法について解説します。

特に、道路の幅員や所有者の問題は、建て替え計画の根幹に関わるため、しっかりと理解しておくことが重要です。

道路の幅員が4m未満の場合のセットバック

調査した道路の幅員が4m未満だった場合、「セットバック」という対応が必要になります。

セットバックとは、敷地の一部を後退させて、道路の幅員を4m確保することです。

これは建築基準法第42条第2項で定められているルールで、このような道路は「2項道路」と呼ばれます。

具体的には、原則として道路の中心線から2mの位置まで敷地を後退させる必要があります。

例えば、現在の道路幅員が3mであれば、中心線から1.5mしかありませんので、差分の0.5m分、ご自身の敷地を後退させることになります。

向かい側の敷地も同様に後退することで、将来的に4mの道路幅が確保される仕組みです。

セットバックした部分は自分の土地でありながら、建物を建てたり塀を設けたりすることはできず、建ぺい率や容積率の計算からも除外されます。

負担に感じられるかもしれませんが、この対応によって建築確認が下り、安全な家を建てられるようになるのです。

ただし、都道府県によっては既存道路の現況幅員が不足している場合にセットバックしても建築が認められない場合もあります。

接道する道路が私道の場合に必要な掘削承諾書

建て替えの際には、上下水道管やガス管を敷地内に引き込む工事が必要です。

もし接道している道路が個人や複数の地権者が所有する私道の場合、この工事で道路を掘削することになります。

その際に必要となるのが、私道の所有者全員からの許可を証明する「掘削承諾書(くっさくしょうだくしょ)」です。

なぜなら、他人の土地を勝手に掘り起こすことはできないからです。

この承諾を得るためには、工事の概要を丁寧に説明し、理解を得る必要があります。

場合によっては、承諾料として金銭を求められるケースも少なくありません。

建て替え計画を立てる早い段階で、私道の所有者を登記簿謄本で確認し、承諾を得ておくことが、後のトラブルを防ぐ上で極めて重要です。

関係者が多い場合は、全員の合意形成に時間がかかることも想定しておきましょう。

自身での調査が困難な場合の専門家への相談

ここまでご説明したように、道路調査やその後の対応には、専門的な知識が求められる場面が多々あります。

もし、ご自身での調査や関係者との交渉に不安を感じたり、内容が複雑で判断に迷ったりした場合は、無理をせず専門家に相談することをおすすめします。

主な相談先としては、建築のプロフェッショナルである「建築士」が挙げられます。

家を建てる相談をしている場合、一般的に建築士が役所における道路調査(を含む調査全般)を行ってくれます。

もし「建築するわけでないが既存道路かどうか調査したい」ということであれば、セカンドオピニオン業務を行っている不動産会社が適任です。

セカンドオピニオン問い合わせ窓口|アップライト合同会社

上記からお問い合わせいただければ、当社で提携している不動産会社各社におつなぎし、適切なセカンドオピニオン対応を実施します。

よくある質問(FAQ)

- Q接している既存道路が私道だった場合、通行権は保証されるのでしょうか?

- A

建築基準法は建物を建てるための法律であり、個人の通行権を直接保証するものではありません。

たとえ建築基準法上の道路であっても、通行に関してトラブルが発生した場合は民法上の問題となります。

まずは当事者間で解決を目指し、難しい場合は弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。

- Q既存道路はセットバックが不要と聞きましたが、本当ですか?

- A

はい、既存道路の要件である幅員4m以上を現地で満たしていれば、原則としてセットバックは不要です。

しかし、役所調査の結果、現状の幅員が4m未満と判断された場合は、道路中心線から2m後退するセットバックを求められることがありますので注意が必要です。

- Q調査した結果、既存道路ではなく再建築不可と言われた場合、建て替えはもう不可能なのでしょうか?

- A

すぐに諦める必要はありません。

例えば、敷地の周囲に広い空き地があるなど、特定行政庁が安全上支障がないと認めた場合に建築を許可する制度(建築基準法43条2項2号の許可)があります。

このような救済措置を受けられないか、まずは建築士などの専門家へ相談してみることを推奨します。

- Q私道である既存道路に接している場合、その道路部分の固定資産税は誰が支払うのですか?

- A

道路の固定資産税は、その土地の所有者が支払います。

したがって私道の場合は、登記上の所有者である個人や法人が納税義務者となります。

ただし、公共性が高い私道と認められると、申請によって固定資産税が減額または免除される制度を設けている自治体も存在します。

- Q私道の掘削承諾書をもらう際の承諾料に、決まった金額や相場はありますか?

- A

掘削の承諾料に法的な決まりや明確な相場はありません。

金額は道路所有者との協議によって決まります。

過去の慣習や近隣の事例を参考にすることが多いですが、無償で承諾を得られるケースもあれば、数十万円程度の承諾料が必要になるケースもあり、状況によって大きく異なります。

- Q既存道路かどうかの役所調査は、土地の所有者でなくてもできますか?

- A

はい、役所での道路参考図の閲覧や窓口での質問は、その土地の所有者でなくても誰でも行うことが可能です。

土地の売買を検討している方や、建築を依頼された建築士など、利害関係者であれば問題なく調査できますのでご安心ください。

まとめ

この記事では、家の建て替え計画で重要な「既存道路」について解説しました。

安心して計画を進めるために最も大切なのは、ご自身の土地が接している道路の種類と幅員を、役所の窓口で正確に確認することです。

- 1950年以前から存在する幅員4m以上の道が既存道路

- 建て替えには建築基準法上の道路に2m以上接する「接道義務」が必須

- 道路の種別は役所の建築指導課などで調査可能

- 幅員4m未満や私道の場合はセットバックや所有者の承諾が必要

まずは、登記簿謄本や公図といった書類を準備して、お住まいの市区町村の担当窓口へ相談に行くことから始めましょう。

わかりにくい場合は無料相談もあります

当社及び協力各社(東京・愛知・大阪・沖縄)では、「忙しくて調査できない」「自分で調査すると抜け漏れが心配」という方のために、無料相談サービス(初回60分無料)を用意しています。無料サービスだけでも問題が解決することもありますので、お気軽にご利用ください。

本格的な調査は別途見積りとなりますが、売却の仲介をご依頼いただいた場合は最後まで調査料は原則無料です。

コメント