二項道路とは、幅4m未満の道路ではあるが、建築基準法上の道路と認められた道路を指します。

建築基準法では幅員4m以上の道路(建築基準法に定められた道路)でなければ、建築が認められないと規定されています。

しかし、いくつか例外があり、そのひとつが「二項道路」です。

二項道路に面した土地でも、決められたルールを正しく理解すれば、問題なく建て替えが可能ですから、ひとまず正しい知識を仕入れる事からはじめましょう。

この記事では、二項道路とは何か、なぜ建て替えに影響するのかを、一つひとつ丁寧に解説していきます。

わかりにくい場合は無料相談もあります

当社及び協力各社(東京・愛知・大阪・沖縄)では、「忙しくて調査できない」「自分で調査すると抜け漏れが心配」という方のために、無料相談サービス(初回60分無料)を用意しています。無料サービスだけでも問題が解決することもありますので、お気軽にご利用ください。

本格的な調査は別途見積りとなりますが、売却の仲介をご依頼いただいた場合は最後まで調査料は原則無料です。

建築基準法第42条第2項が定める「みなし道路」

二項道路とは、正式には建築基準法第42条第2項に定められた道路のことで、「みなし道路」とも呼ばれています。

これは、建築基準法が施行された1950年11月23日より前から建物が立ち並んでいた、幅員4m未満の道を救済するための特別なルールです。

この法律ができた当時、古くからの市街地には狭い道がたくさんありました。

もしそれらの道すべてを「道路ではない」としてしまうと、多くの家が建て替えできなくなり、人々が暮らせなくなってしまいます。

そこで、幅員が1.8m以上4m未満の道で、特定行政庁(市区町村など)が指定したものについては、「建築基準法上の道路とみなす」ことにしたのです。

| 指定要件 | 内容 |

|---|---|

| 基準時の状況 | 建築基準法が適用された時点で、現に建物が立ち並んでいた道 |

| 道路の幅員 | 1.8m以上4m未満 |

| 指定者 | 特定行政庁(都道府県や市区町村) |

つまり二項道路は、過去からの街並みを維持しつつ、将来の安全性を確保するための、いわば知恵の詰まったルールなのです。

将来の安全を守るための「セットバック」というルール

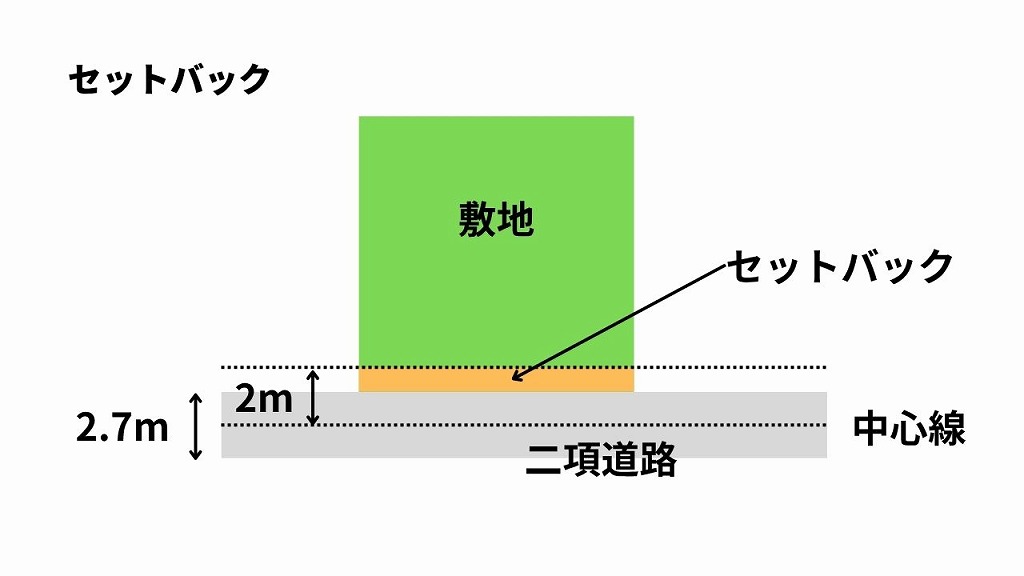

二項道路に面した土地で建て替えを行う際に、必ず守らなければならないルールが「セットバック」です。

セットバックとは、将来的に道路の幅を4mにするため、道路の中心線から2mの位置まで敷地を後退させることを指します。

なぜ後退が必要かというと、万が一の火災の際に消防車がスムーズに通れるようにしたり、救急車が家の近くまで来られるようにしたりするためです。

この道路幅員4mの確保は、日当たりや風通しを良くし、快適で安全な街をつくるための大切な約束事になります。

| セットバックの方法 | 内容 |

|---|---|

| 中心振り分け(相互後退) | 道路の向かい側も宅地の場合、現在の道路の中心線からお互いが2mずつ後退 |

| 一方後退 | 道路の向かい側が川、崖、線路などで後退できない場合、宅地側のみが道路境界線から4mの位置まで後退 |

このセットバックは、ご自身の敷地が少し狭くなるというデメリットはありますが、ご家族とご近所の安全を守るために不可欠な義務となります。

なお、セットバックについては以下の記事でも解説しています。

接道義務の原則と救済措置としての二項道路

建物を建てる際には、守るべき大原則があります。

それが「接道義務」です。

これは、建築基準法で定められた「建物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」というルールを指します。

このルールは、災害時の安全な避難経路を確保し、消防車などの緊急車両が活動できるスペースを保証するために設けられました。

もし接道義務を満たさない土地であれば、原則として建物を建てることはできません。

この2m以上接するという条件があるからこそ、私たちは安心して暮らせるのです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 原則(接道義務) | 幅員4m以上の道路に2m以上接していないと、建築はできない |

| 救済措置(二項道路) | 幅員4m未満でも、特定行政庁が指定した「みなし道路」に接していれば、セットバックを条件に建築が認められる |

つまり二項道路は、古くからの土地がこの厳しい接道義務を満たせない場合に、セットバックという未来への約束をすることで建築を可能にする、重要な救済措置としての役割を担っています。

対象となる道路の種類(公道・私道・里道)

二項道路と一言でいっても、その所有者や管理者は一様ではありません。

対象となる道には、国や自治体が管理する「公道」だけでなく、個人や法人が所有する「私道」も含まれます。

さらに、昔から地域の人々が利用してきたけれど、道路法の適用を受けない「里道(りどう)」も、二項道路に指定されるケースがあります。

特に私道の場合は注意が必要です。

たとえご自身の土地であっても、二項道路に指定されている部分は公共の道路とみなされます。

そのため、過去の判例でも示されている通り、所有者であっても他人の通行を妨げることは権利の濫用にあたるとされ、人が通ることを禁止できません。

| 種類 | 所有者・管理者 | 管理責任 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 公道 | 国・地方公共団体 | 行政 | 境界確定は行政との協議 |

| 私道 | 個人・法人 | 所有者 | 通行や掘削には他の利用者の承諾が必要になる場合がある |

| 里道 | 主に市町村 | 行政 | 法務局の公図では地番がなく、赤色で塗られていることがある(赤道) |

このように、見た目は同じ道でも法的な位置づけは異なります。

ご自身の土地に接する道がどの種類にあたるのかは、建て替え計画を進める上でとても重要なので、必ず役所で確認しましょう。

セットバックの計算方法と建て替えへの5つの影響

建て替えの際に避けて通れないのがセットバックです。

これは、ご自身の敷地を後退させて道路を広げることですが、計画にさまざまな影響を与えます。

特に、建てられる家の大きさが変わる可能性がある点は、最初に理解しておくべき最も重要なポイントです。

どのような影響があるのか、具体的に見ていきましょう。

| 影響のポイント | 具体的な内容 |

|---|---|

| 計算方法 | 道路の状況によって後退する距離の計算方法が異なる |

| 敷地面積 | 建ぺい率・容積率の計算に使える有効敷地面積が減少する |

| 建築制限 | 後退部分には建物だけでなく門や塀も建てられない |

| 税金 | 所有権は残るため固定資産税がかかるが減免措置がある |

| 権利関係 | 私有地でありながら他人の通行を制限できない |

これらの影響を事前に把握しておくことで、後から「こんなはずではなかった」という事態を防げます。

理想の住まいを実現するために、一つひとつ確認していきましょう。

道路中心線から2m後退する計算方法

セットバックで最も基本となるのが、道路の中心線から2m後退するという計算方法です。

これは、道路の向かい側も宅地である場合に用いられる考え方になります。

例えば、目の前の道路の幅が3mだったとしましょう。

この場合、道路の中心線は両側の境界線から1.5mの地点にあります。

そこから2mの位置まで後退する必要があるため、ご自身の敷地は境界線から50cm後退させることになります。

向かいの土地も同様に50cm後退することで、将来的に3m+50cm+50cm=4mの道路幅が確保されるという仕組みです。

この計算の基準となる「道路の中心線」がどこなのかを正確に把握することが設計の第一歩となるため、必ず役所で確認するようにしてください。

向かいが川や崖の場合の一方後退

道路の向かい側が川や崖、線路敷きなどで、物理的に後退させることができないケースもあります。

このような場合に適用されるのが「一方後退」という方法です。

これは、後退できない側の道路境界線を基準として、そこから水平に4m離れた線まで、ご自身の敷地だけを一方的に後退させるというルールです。

例えば、幅3mの道路の向かいが崖だった場合、崖側の境界線から4mの位置まで、ご自身の敷地を1m後退させる必要があります。

中心線から50cm後退するケースに比べて、後退する面積が大きくなるのが特徴です。

ご自身の土地が川や崖に面している場合は、後退距離が想定よりも長くなる可能性があるため、特に注意深く調査することが求められます。

有効敷地面積の減少と建ぺい率・容積率

セットバックが建て替え計画に与える最も直接的な影響は、建物を建てられる有効敷地面積が減ってしまうことです。

これは、家の大きさを決める重要な要素に直結します。

セットバックによって後退した部分は、法律上「道路」として扱われます。

そのため、建ぺい率(敷地面積に対する建築面積の割合)や容積率(敷地面積に対する延床面積の割合)を計算する際の敷地面積に含めることができません。

例えば、100㎡の土地で10㎡をセットバックした場合、建ぺい率や容積率の計算は残りの90㎡を基に行うことになるのです。

希望していた大きさの家が建てられなくなる可能性もあるため、設計の初期段階で後退する面積を正確に算出し、建築計画に反映させる必要があります。

門や塀も建てられない後退部分の建築制限

セットバックした部分は、あくまで「道路」として確保される空間です。

そのため、建物本体だけでなく、門や塀、擁壁、さらには自動販売機といった工作物も一切設置できません。

この制限は、火災などの際に消防車や救急車といった緊急車両がスムーズに通れるようにするためのものです。

もし後退部分に障害物があれば、その目的が果たせなくなってしまいます。

実際に東京都杉並区など一部の自治体では、条例で後退部分への支障物件の設置を明確に禁止しています。

駐車場として利用することももちろん不可能です。

外構計画を立てる際は、セットバック部分を除いた敷地で考える必要があることを覚えておいてください。

セットバック部分の固定資産税と減免措置

セットバック部分の土地は、道路として利用されることになりますが、所有権はご自身のままです。

そのため、原則としては固定資産税や都市計画税の課税対象となります。

しかし、公共の用に供される土地であるという性質から、多くの自治体では申請をすることで固定資産税・都市計画税が非課税または減免される制度を設けています。

これは自動的に適用されるものではなく、所有者自身による手続きが必要です。

手続きの方法や減免の条件は自治体によって異なるため、建て替え工事が完了した後に、市区町村の税務担当課へ問い合わせてみましょう。

ご自身の財産に関する大切な手続きですので、忘れずに申請することをおすすめします。

所有権は残るが通行を制限できない権利関係

税金の話ともつながりますが、セットバック部分の土地は、登記上もあなたの所有地です。

しかし、その権利には大きな制限がかかることを理解しておく必要があります。

建築基準法上の道路とみなされるため、その土地は不特定多数の人が通行する公共の空間となります。

たとえご自身の土地であっても、植木鉢を置いたり、他人の通行を禁止したりすることはできません。

過去の判例でも、2項道路として指定されることで建築が可能になった土地の所有者は、他人の通行を受け入れるべきであり、通行の妨害は権利の濫用にあたるとされています。

「自分の土地なのに自由に使えない」と感じるかもしれませんが、これは安全な街並みを形成するための重要なルールなのです。

自分の土地が二項道路か調べる3つのステップ

建て替えや不動産購入の計画を進めるうえで、まず最初に行うべきことが役所での調査です。

特に、ご自身の土地に接している道路の種類を法的に確定させることは、すべての計画の基礎となります。

このステップを省略してしまうと、後から設計の大幅な変更が必要になったり、想定外の費用が発生したりする可能性があるためです。

ここでは、ご自身でできる調査方法を3つのステップに分けて解説します。

ステップ1 役所の建築指導課へ行く

調査の第一歩は、対象不動産がある市区町村の役所へ行くことです。

担当窓口の名称は自治体によって異なりますが、一般的に「建築指導課」「建築審査課」「道路管理課」といった部署が担当しています。

事前に役所のホームページで担当部署の名称と場所を確認しておくとスムーズです。

訪問する際は、土地の地番が正確にわかる書類(登記事項証明書や固定資産税の納税通知書など)を必ず持参してください。

地番がわからないと、職員の方もどの土地についての調査か特定できません。

窓口に着いたら、持参した書類を提示し、「建築基準法上の道路の種別について調査したい」と伝えましょう。

ステップ2 指定道路図で道路種別を確認

次に、窓口で「指定道路図(していどうろず)」を閲覧します。

これは、その地域にある道路が建築基準法上のどの種類に該当するのかを、色分けや記号で分かりやすく示した地図のことです。

自治体によっては「道路判定図」や「道路種別図」といった名称で呼ばれることもあります。

この図面上で、ご自身の土地に接する道路が「42条2項道路」として示されているかを確認します。

近年、国土交通省の指導により道路情報の整備が進んでおり、約8割の特定行政庁でこの指定道路図の作成が完了しています。

一部の自治体ではインターネット上で公開しているので、訪問前に確認してみるのも良いでしょう。

| 確認事項 | 内容 |

|---|---|

| 道路の種類 | 42条2項道路か、それ以外の道路か |

| 路線名・番号 | 道路に管理上の名称や番号が付されているか |

| 指定年月日 | いつ2項道路として指定されたか |

指定道路図で二項道路の可能性があることを確認したら、次のステップでより詳しい情報を担当者から聞き取ることが重要になります。

ステップ3 道路中心線や公道・私道の別をヒアリング

指定道路図はあくまで道路の種類を大まかに示すものですから、正確なセットバックの距離を算出するためには、図面だけでは分からない情報を担当者に直接ヒアリング(聞き取り調査)することが不可欠となります。

特に、見た目の中心と法律上の「道路中心線」の位置が異なっているケースもあるため、必ず確認が必要です。

また、その道路が市区町村の所有物である「公道」か、個人が所有する「私道」かによって、今後の管理や手続きが変わってきます。

自治体によっては、「指定道路調書」という詳細な書類が路線ごとに作成されている場合もありますので、閲覧できるか尋ねてみましょう。

| ヒアリングすべき項目 | なぜ重要か |

|---|---|

| 道路中心線の位置 | セットバック距離を計算する基準となるため |

| 現在の道路幅員 | セットバックが必要な面積を把握するため |

| 公道・私道の別 | 管理者や今後の手続きに関わるため |

| セットバックの履歴 | 周辺が既に後退済みか確認するため |

これらのヒアリングで得た情報は、建築会社が正確な設計図を作成するための重要な根拠となります。

後々のトラブルを避けるためにも、担当者からの回答は必ず日付と共にメモに残しておきましょう。

セットバックの費用とよくあるトラブル回避策

セットバックには費用がかかり、思わぬトラブルが発生することもあります。

しかし、事前にどのような費用がかかり、どんな問題が起きやすいかを知っておくことで、冷静に対処できます。

ここでは、具体的な費用項目から、よくあるトラブルとその回避策までを解説しますので、安心して計画を進めるための参考にしてください。

まずは、セットバックで具体的にどのような費用が発生するのかを見ていきましょう。

費用やトラブルを事前に把握し、補助金の活用や専門家への相談を計画に組み込むことが、スムーズな建て替えの鍵です。

測量や既存物撤去にかかる費用

建て替えの際、まず必要になるのが「境界確定測量」です。

これは、隣接地との境界や道路との境界を法的に明確にするための測量作業を指します。

測量費用は土地の形状や面積によって変動しますが、一般的な住宅地で35万円~80万円程度が目安です(依頼先等により大幅に変わるため要見積)。

さらに、セットバックする部分に既存のブロック塀や門、生垣などがある場合は、その撤去費用も必要になります。

撤去費用は1メートルあたり1万円~3万円ほどかかることもあります。

| 費用項目 | 金額の目安 | 備考 |

|---|---|---|

| 境界確定測量費 | 35万円~80万円 | 土地の面積や形状、隣接地の数により変動 |

| 既存物撤去費 | 1万円~3万円/m | ブロック塀、フェンス、門扉など |

| 分筆登記費用 | 5万円~10万円 | セットバック部分を分筆して寄付する場合 |

これらの費用は建て替え全体の資金計画に含めておく必要があります。

費用を抑えるためにも、次の見出しで解説する補助金制度の活用を検討しましょう。

自治体の補助金・助成金制度の活用

セットバックにかかる費用は決して安くありませんが、多くの自治体では「狭あい道路拡幅整備事業」として、費用の負担を軽減するための補助金や助成金制度を設けています。

例えば、東京都世田谷区では、測量や後退用地内の支障物(門・塀など)の撤去・移設にかかる費用の一部を助成しています。

助成額は自治体によって異なりますが、測量費で10万円~30万円、撤去費用で工事費の2分の1から全額を補助するケースが多く見られます。

ご自身の土地がある市区町村のホームページで「狭あい道路」「セットバック 補助金」といったキーワードで検索するか、役所の建築指導課や道路管理課に直接問い合わせて、利用できる制度がないか必ず確認することをおすすめします。

隣接地所有者との境界線をめぐる問題

セットバックで最も多いトラブルが、お隣の土地との境界線をめぐる問題です。

昔からの境界が曖昧だったり、境界を示す杭がなかったりすると、どこを基準に後退すればよいか分からず、計画が止まってしまうことがあります。

相続などで土地の所有者が変わった際に、以前の所有者同士の口約束が無効になり、境界線の認識がずれていることが発覚するケースが後を絶ちません。

最悪の場合、裁判に発展することも考えられます。

こうした事態を避けるためにも、建て替えを決めたらできるだけ早い段階で、土地家屋調査士に依頼して隣接地所有者立ち会いのもと境界確定測量を行いましょう。

法的な根拠に基づいた境界線を明確にすることが、お互いの権利を守り、無用なトラブルを防ぐ最善の策です。

セットバック部分の私的利用トラブル

無事にセットバックが完了しても、後退した部分の「私的利用」が新たなトラブルの火種になることがあります。

セットバック部分はあなたの所有地ですが、法律上は道路として扱われるため、自由に使うことはできません。

よくあるのが、お隣や向かいの家の方が、セットバック部分を駐車場の一部として使ったり、植木鉢や物置を置いたりするケースです。

これにより、せっかく後退させたのに道路が広がらず、緊急車両の通行を妨げる原因にもなります。

| トラブルの例 | 有効な対策 |

|---|---|

| 駐車場として無断利用される | 役所の担当部署に相談し、指導を依頼 |

| 植木鉢や自転車などが置かれる | セットバック部分を分筆し、自治体に寄付・管理を委ねる |

| ゴミ置き場として使われる | 所有権は自分にあることを伝え、利用をやめてもらうよう丁寧に依頼 |

私的利用を発見した場合は、まず当事者間で話し合うことが大切ですが、解決が難しい場合は役所の建築指導課などに相談しましょう。

また、セットバック部分を分筆して自治体に寄付することで、管理責任がなくなり、将来的なトラブルを根本から防ぐ方法もあります。

専門家への相談タイミングと選び方

セットバックは、法律や測量、登記など専門的な知識が必要です。

そのため、問題が発生する前に専門家へ相談することが、計画をスムーズに進める上で欠かせません。

例えば、隣地との境界が不明な場合は「土地家屋調査士」に、補助金の手続きや建築プランへの影響については「建築士」や「ハウスメーカーの担当者」に相談します。

万が一、隣人との交渉がこじれてしまった場合には「弁護士」の力が必要になることもあります。

相談するタイミングは「建て替えを考え始めたとき」が最適です。

信頼できる専門家を選ぶには、不動産会社からの紹介や、自治体が開催する無料相談会などを利用する方法があります。

複数の専門家の意見を聞き、丁寧で分かりやすい説明をしてくれる人を選ぶことが重要です。

わかりにくい場合は無料相談もあります

当社及び協力各社(東京・愛知・大阪・沖縄)では、「忙しくて調査できない」「自分で調査すると抜け漏れが心配」という方のために、無料相談サービス(初回60分無料)を用意しています。無料サービスだけでも問題が解決することもありますので、お気軽にご利用ください。

本格的な調査は別途見積りとなりますが、売却の仲介をご依頼いただいた場合は最後まで調査料は原則無料です。

コメント