私道に面した物件の購入を考えるとき、将来のトラブルや費用負担への不安が一番の心配事ではないでしょうか。

とくにその私道が「共有」となると、さらに権利関係が複雑になります。

そこでこの記事では、私道共有持分の基本的な仕組みから、実際に起こりうる5つのトラブル事例、そして民法改正後の最新の対処法までを詳しく解説しました。

特に、購入前に必ず確認しておきたい権利関係の注意点を知れば、安心してマイホーム選びを進められるようになります。

- 私道共有持分の基本的な仕組みと2つの所有形態

- 維持管理や通行をめぐる5つのトラブル事例

- 民法改正で変わった最新のトラブル対処法

- 購入や売却で失敗しないための権利確認のポイント

わかりにくい場合は無料相談もあります

当社及び協力各社(東京・愛知・大阪・沖縄)では、「忙しくて調査できない」「自分で調査すると抜け漏れが心配」という方のために、無料相談サービス(初回60分無料)を用意しています。無料サービスだけでも問題が解決することもありますので、お気軽にご利用ください。

本格的な調査は別途見積りとなりますが、売却の仲介をご依頼いただいた場合は最後まで調査料は原則無料です。

私道共有持分とは?仕組みと2つの所有形態の理解

私道に面した物件と聞くと、少し不安に感じられるかもしれません。

しかし、どのような仕組みで所有しているのかを正しく理解することで、安心して検討を進められます。

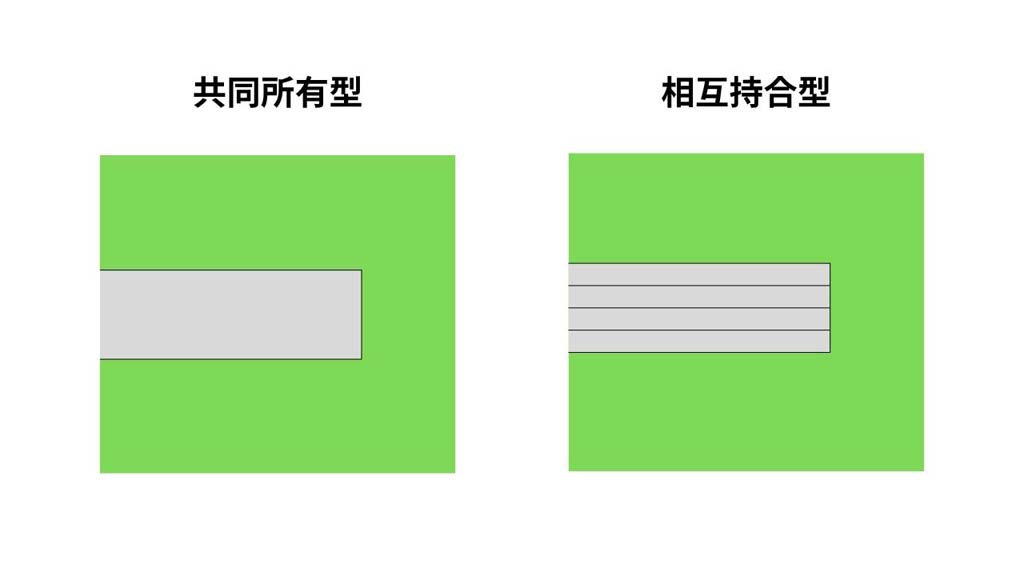

私道の所有形態には主に「共同所有型」と「相互持合型」の2種類があり、権利や管理の方法が異なります。

| 所有形態 | 特徴 | 権利関係 |

|---|---|---|

| 共同所有型 | 一本の道路全体を、関係者全員が持分割合に応じて共有 | ひとつの土地を複数人で共有名義 |

| 相互持合型 | 一本の道路を複数の区画に分け、それぞれが特定の区画を単独所有 | 見た目は一本道でも、登記上は複数の筆に分かれている |

ご自身が検討している、あるいは所有している物件がどちらのタイプに当てはまるのかを把握することが、トラブルを未然に防ぐための第一歩です。

私道と公道の根本的な違い

道路には「私道」と「公道」がありますが、この2つの根本的な違いは、その道路を誰が所有し、管理しているかという点にあります。

公道は国や都道府県、市区町村といった公的機関が所有しており、道路の舗装や修繕などの維持管理も行政が行います。

一方で私道は、個人や企業などの民間が所有する道路です。

そのため、私道の維持管理は所有者自身が行わなければなりません。

この所有者の違いが、後々発生する修繕費の負担や利用ルールの設定といった問題に直接関わってきます。

複数人で所有する私道共有持分の意味

「私道共有持分」とは、言葉の通り、一本の私道の所有権を、その道路を利用する複数人で分け合っている状態を指します。

例えば、4軒の家で一本の私道を利用している場合、それぞれの家が4分の1ずつの所有権(持分)を持つ、といった形が一般的です。

この共有持分があることで、その道路を通行したり、自宅の建て替えのために工事車両を通したりする権利が法的に確保されます。

しかし、権利があるということは、同時に道路を維持管理していく義務も共有者全員で負うことになるのです。

一本の道路を共有する共同所有型

「共同所有型」とは、一本の道路全体を、関係する土地の所有者全員がひとつのものとして共有する、最も一般的な所有形態です。

登記情報を見ると、ひとつの地番の土地に対して、Aさんの持分が4分の1、Bさんの持分が4分の1というように、所有者全員の名前とそれぞれの持分割合が記載されています。

新しく開発された分譲地などでよく見られる形で、関係者全員で道路を維持管理していくという意識が生まれやすいのが特徴です。

ただし、道路の舗装工事などを行う際には、他の共有者との合意形成が必要になる場面が出てきます。

区画ごとに所有する相互持合型

「相互持合型」は、一見すると一本の道路ですが、法務局の公図などで確認すると複数の土地に分かれており、それぞれを隣接する所有者が単独で所有している形態です。

例えば、道路が4つの区画に分筆(ぶんぴつ)されており、Aさんは自宅前の区画、Bさんはその隣の区画、というようにそれぞれが単独の名義で所有します。

この形態では、自分の所有地ではない区画を通行するために、所有者間で「通行地役権」といった権利を設定することがあります。

共同所有型に比べて、権利関係が少し複雑になる可能性がある所有形態です。

知っておくべきメリットとデメリット

私道共有持分を持つことには、良い面と注意すべき面の両方があります。

物件の価値を正しく判断するために、メリットとデメリットの両方を事前に把握しておくことが重要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| メリット | 建築基準法の接道義務を満たし、建物の新築や建て替えが可能 |

| 道路の通行権が法的に確保され、土地の売却も原則として自由 | |

| デメリット | 道路の舗装や清掃など、維持管理の費用と手間を共有者で負担 |

| 「公共の用に供する道路」と認められない限り、固定資産税が課税 |

これらの点を理解した上で、購入を検討する際は、維持管理に関する取り決めが書面で存在するか、過去の費用負担の実績はどのようになっているかを確認することが、将来の安心につながります。

私道共有持分で起こりがちな5つのトラブル事例

私道共有持分で発生する問題の根底には、共有者全員の意思を一つにまとめることの難しさがあります。

価値観や経済状況が異なる複数の所有者が関わるため、ささいな事柄が大きなトラブルに発展することも少なくありません。

ここでは、特に起こりがちな5つのトラブル事例について、その原因と影響の大きさをまとめました。

| トラブル事例 | 主な原因 | 影響の大きさ |

|---|---|---|

| 金銭トラブル(修繕費・税金) | 費用負担に対する価値観の違い、支払拒否 | ◯(関係悪化) |

| 利用上の対立(通行妨害・駐車) | 利用ルールの欠如、個人的な感情のもつれ | ◯(日常生活への支障) |

| ライフライン工事の不同意 | 権利関係の誤解、近隣関係の悪化 | ◎(建て替え不可のリスク) |

| 売却・ローン審査への影響 | 資産価値の低評価、買主の不安 | ◎(財産処分の困難) |

| 相続による共有者不明 | 長期間の放置、相続登記の未了 | ×(全ての意思決定が停滞) |

これらのトラブルは誰にでも起こりうる問題です。

しかし、それぞれの内容と対処法を事前に知っておくことで、リスクを大幅に減らすことが可能です。

修繕費や税金の負担をめぐる金銭トラブル

私道は個人の所有物であるため、固定資産税や維持管理にかかる費用は共有者全員で負担する義務があります。

しかし、この費用負担をめぐって金銭的なトラブルが発生するケースは非常に多いです。

例えば、経年劣化でアスファルトにひび割れが生じ、補修に40万円かかる場合、共有者が4人いれば1人あたりの負担は10万円となります。

このとき、一部の共有者が「自分は車に乗らないから不要だ」と支払いを拒否すると、他の共有者が立て替えざるを得なくなり、関係が悪化する原因になります。

| トラブルの具体例 | 起こりやすい状況 |

|---|---|

| 道路の補修費用の支払拒否 | 共有者の一部が道路をあまり利用していない場合 |

| 固定資産税の滞納 | 共有者の経済状況の悪化や支払意思の欠如 |

| 負担割合に関する意見の対立 | 持分割合と利用実態が異なると感じている場合 |

こうした金銭トラブルを避けるためには、購入時などに費用負担のルールを明確にした協定書を作成しておくことが有効です。

費用負担で揉めてしまった場合は、共有持分の過半数の同意で管理行為(補修など)は実施できますが、費用の回収は別途法的な手続きが必要になることもあります。

通行妨害や無断駐車などの利用上の対立

私道は共有者全員が通行するために存在しており、特定の誰かが他の人の利用を妨げるような使い方をすることは認められません。

ですが、共有者間の利用ルールが曖昧なことから、対立に発展する場合があります。

実際に、自宅の前にプランターや自転車を常時設置して、車の切り返しを困難にさせたり、来客用の駐車場として長時間利用したりするケースが後を絶ちません。

特に、幅員4mの道路に物が置かれると、救急車や消防車といった緊急車両の進入の妨げとなり、万が一の際に命に関わる事態を招きます。

| 対立の種類 | 具体的な行為 |

|---|---|

| 通行妨害 | 私物(自転車、植木鉢、子供の遊具など)の設置 |

| 無断駐車 | 共有者やその来客による長時間の駐車 |

| ルール違反 | スピードの出し過ぎや夜間の騒音 |

利用上の対立は、感情的なしこりを残しやすい問題です。

まずは当事者間で冷静に話し合うことが大切ですが、解決が難しい場合は行政や弁護士といった第三者に相談することも検討しましょう。

ライフライン工事に必要な掘削に同意してもらえない

ライフライン工事に必要な掘削とは、建物を新築・建て替えする際に、道路の下に水道管やガス管、下水道管を新たに埋設したり、既存の管を交換したりするために地面を掘り返す工事のことです。

以前はこの掘削が「共有物の変更行為」とされ、共有者全員の同意が必要でした。

そのため、共有者の一人でも反対すると、自宅の建て替え計画が何年も中断してしまうという深刻な問題が起きていたのです。

2023年4月に施行された改正民法により、この問題は大きく改善されました。

| 改正前 | 改正後(2023年4月〜) | |

|---|---|---|

| 必要な同意 | 共有者全員の同意が必要 | 原則として他の共有者の同意は不要 |

| 根拠 | 共有物の変更行為 | ライフライン設置権の新設 |

改正民法でライフラインの設置権が明文化されたことで、生活に不可欠な工事は実施しやすくなりました。

ただし、無用なトラブルを避けるためにも、不動産の購入前に「掘削承諾書」が書面で存在するかを確認しておくことが最も確実な対策です。

住宅ローン審査や売却時の価格への影響

私道に面した不動産は、金融機関から「担保価値が低い」と見なされ、住宅ローンの審査が厳しくなったり、融資額が減額されたりすることがあります。

これは、将来的に通行や掘削に関するトラブルが発生するリスクを金融機関が懸念するためです。

同じ立地や広さの土地でも、公道に面した物件の評価額が3,000万円であるのに対し、トラブルを抱える私道に面した物件は2,500万円程度にまで評価が下がってしまうケースも存在します。

| 影響を受ける場面 | 主な要因 |

|---|---|

| 住宅ローン審査 | 担保評価額の低減、融資額の減額や審査否決 |

| 不動産売却時 | 買主がリスクを敬遠し、売却期間が長期化 |

| 売却価格 | トラブルリスクが価格に反映され、減額を求められる |

売却やローン審査への影響を最小限に抑えるには、「通行承諾書」や「掘削承諾書」を整備し、権利関係が明確であることを示す必要があります。

私道に面した不動産の取引経験が豊富な不動産会社に相談することが、円滑な取引の鍵となります。

相続により共有者の所在がわからなくなる問題

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、登記簿の名義を相続人に変更する手続きです。

この手続きが長年放置されると、共有者が誰なのか分からなくなるという問題が発生します。

例えば、50年前に4人で共有していた私道が、その間に相続を繰り返し、共有者が20人以上に増えてしまうケースも珍しくありません。

中には面識のない遠い親戚や、海外に移住して連絡先が分からない人が含まれることもあり、道路の補修や売却といった意思決定が全くできなくなります。

この問題を解決するため、近年、法律が大きく変わりました。

| 課題 | 解決策 |

|---|---|

| 共有者の増加・所在不明 | 2024年4月1日から相続登記が義務化 |

| 意思決定の停滞 | 裁判所の決定を得れば所在不明者を除いて手続き可能 |

| 共有関係の解消 | 所在不明者の持分を他の共有者が取得・売却できる制度の新設 |

法改正によって、共有者の一部が行方不明でも、残りの共有者で私道の管理や変更、売却などの手続きを進めやすくなりました。

とは言え、将来の世代に負の遺産を残さないためにも、相続が発生したら速やかに登記手続きを済ませることが最も重要です。

民法改正で変わったトラブル対処法と予防策

私道共有持分に関するトラブルは多くの方を悩ませてきましたが、近年の民法改正によって、解決への道筋がより明確になりました。

特に、これまで必要だった共有者全員の同意という高いハードルが、多くの場面で緩和された点は大きな変化です。

この法改正は、所有者が分からなくなってしまった土地の問題や、共有不動産の管理を円滑にすることを目指して行われました。

これまで身動きが取れなかったようなケースでも、新たなルールを活用することで、問題を前に進めることが可能です。

法改正のポイントを正しく理解し、ご自身の状況に合わせて適切な対処法を選択することが、トラブル解決の鍵となります。

まず行うべき共有者間での話し合い

どのようなトラブルであっても、法的な手続きを検討する前に、まずは当事者である共有者間で冷静に話し合うことが基本となります。

感情的にならず、客観的な事実に基づいて問題点を整理し、解決策を模索する姿勢が大切です。

例えば、道路の補修が必要な場合は、複数の業者から見積もりを取り、具体的な費用を示しながら負担割合について協議します。

話し合いの内容は、後々のトラブルを防ぐためにも議事録として書面に残しておくことが望ましいです。

この最初のステップで合意に至ることができれば、時間や費用を最小限に抑え、良好なご近所関係を維持することにもつながります。

ライフライン設置を円滑にする新設の権利

2023年4月の民法改正により、ライフラインの設置に関する権利が新たに明確化されました。

これは、他の土地を経由しなければ電気・ガス・水道などの供給を受けられない土地の所有者が、生活に必要な設備を設置するために、他の共有者の土地を使用できる権利のことです。

この改正によって、これまで共有者の一人が反対していたために進められなかった、建て替えに伴う水道管の引き込み工事などが格段に実施しやすくなりました。

もちろん、工事を行う際は、事前にその目的、場所、方法などを他の共有者に通知する必要があります。

生活に不可欠なインフラ整備が一個人の意向によって妨げられるリスクが低減され、安心して暮らせる環境が法的に守られるようになったのです。

共有持分過半数で決められるようになった管理・軽微な変更

従来、私道の舗装工事など、現状を大きく変えない「管理行為」であっても、共有者全員の同意が必要とされるケースが多く、話が進まない原因となっていました。

しかし、民法改正によってルールが見直され、共有持分価格の過半数の賛成で決定できるようになりました。

| 行為の分類 | 具体例 | 必要な同意 |

|---|---|---|

| 保存行為 | 道路の清掃、小さな穴の補修 | 各共有者が単独で可能 |

| 管理行為・軽微な変更 | 砂利道のアスファルト舗装、防犯灯の設置 | 共有持分価格の過半数 |

| 変更行為 | 道路幅の変更、私道全体の売却 | 共有者全員の同意 |

例えば、雨の日にぬかるんでしまう砂利道をアスファルトで舗装するといった、私道の利便性を高めるための工事が、共有者間の多数決でスムーズに進められるようになります。

これにより、私道の維持管理がより現実的に、そして迅速に行えるようになりました。

所在不明の共有者がいても手続きを進めるための法改正

相続が何代にもわたって繰り返された結果、共有者の一部がどこにいるか分からなくなってしまう問題は、私道の管理における大きな障害でした。

この問題に対しても、民法改正で有効な手がかりが示されています。

裁判所に申し立てて許可を得ることで、所在が分からない共有者を除いた、残りの共有者の持分価格の過半数で、私道の補修などの管理行為が可能になりました。

さらに、所在不明の共有者の持分を他の共有者が取得したり、不動産全体を売却したりする制度も創設されています。

2024年4月から始まった相続登記の義務化と合わせて、所有者不明による不動産の塩漬けを防ぎ、適切な管理を促進する仕組みが整いつつあるのです。

トラブル防止に役立つ管理協定書の作成

法改正は問題が起きた後の解決策ですが、そもそもトラブルを未然に防ぐためには、共有者間でのルールを明記した「管理協定書」を作成しておくことが最も有効な手段です。

これは、私道の管理・使用に関する私的な契約書にあたります。

管理協定書には、固定資産税や将来の修繕費用の負担割合、駐車や清掃のルール、工事を行う際の合意形成の方法などを具体的に定めます。

一度作成しておけば、相続などで新たな共有者が加わった際にも、スムーズにルールを引き継ぐことが可能です。

事前に明確なルールを共有しておくことで、感情的な対立を避け、長期にわたって円満な共有関係を維持することにつながります。

不動産売買で失敗しないための権利確認と注意点

私道が関わる不動産を売買する際は、契約前に権利関係や法律上の制限を徹底的に調査することが最も重要です。

この確認を怠ると、購入後に通行を制限されたり、希望する建物が建てられなかったりといった深刻なトラブルに発展しかねません。

安心して取引を進めるために、これから解説する4つのポイントを必ず押さえておきましょう。

通行を保証する権利の種類(囲繞地通行権・通行地役権)

私道を通行できる権利には、法律で定められたものと、当事者間の合意によるものがあります。

代表的なのが「囲繞地通行権」と「通行地役権」です。

囲繞地(いにょうち)通行権は、他の土地に囲まれて公道に出られない土地(袋地)の所有者に、法律上当然に認められる通行権を指します。

一方の通行地役権は、自分の土地の利便性を高める目的で、当事者間の契約によって他人の土地を通行できる権利です。

こちらは契約内容が重要となり、登記することで所有者が変わっても権利を主張できます。

| 権利の種類 | 発生要件 | 通行料 | 登記の要否 |

|---|---|---|---|

| 囲繞地通行権 | 公道に出られない「袋地」であること | 原則不要(損害に対する償金は必要) | 不要 |

| 通行地役権 | 当事者間の合意(契約) | 契約内容による | 必要(第三者への対抗要件) |

これらの権利が設定されているか、あるいは設定が必要な土地なのかを、登記情報や現地の状況から正しく把握することが大切です。

購入前に必須の通行承諾書と掘削承諾書の確認

不動産取引では、口約束ではなく書面での確認が不可欠です。

特に私道付き物件で重要なのが、「通行承諾書」と「掘削承諾書」です。

通行承諾書とは、私道の共有者全員から、対象不動産の所有者が将来にわたって無償で通行することへの同意を得ていることを証明する書類をいいます。

同様に掘削承諾書は、水道管やガス管といったライフラインの新設・修繕工事で道路を掘削することへの同意を示す書類です。

これらの書類がないと、将来建て替えをする際に、共有者から数百万円の承諾料を請求されるといったトラブルに発展するケースもあります。

| 確認書類 | チェックすべきポイント | なぜ重要か |

|---|---|---|

| 通行承諾書 | 共有者全員の署名・捺印、無償・永続的である旨の記載 | 将来にわたる通行の権利を法的に担保するため |

| 掘削承諾書 | 共有者全員の署名・捺印、ライフライン工事全般が対象か | 建て替えや修繕工事を円滑に進めるため |

契約を結ぶ前に、これらの承諾書が揃っているか、そしてその内容が将来にわたって有効なものであるかを必ず確認してください。

建築基準法の接道義務を満たしているかの調査

安心して家を建てたり、建て替えたりするためには、その土地が建築基準法に定められた「接道義務」を満たしているかを確認しなければなりません。

接道義務とは、建築物の敷地が、幅員4メートル以上の建築基準法上の道路に2メートル以上接していなければならない、という決まりのことです。

この義務を満たしていない土地では、原則として建物の新築や増改築ができません。

前面の私道が建築基準法上の道路として認められているか(「位置指定道路」など)、道路の幅員が4m未満の場合はセットバック(敷地後退)が必要かどうかを、市区町村の建築指導課などで調査する必要があります。

| 調査項目 | 調査先 | 主な確認内容 |

|---|---|---|

| 道路種別 | 市区町村の建築指導課など | 建築基準法上の道路に該当するか(例:位置指定道路) |

| 道路幅員 | 現地測量、公図 | 4m以上あるか |

| 接道間口 | 現地測量、公図 | 敷地が道路に2m以上接しているか |

| セットバックの要否 | 市区町村の建築指導課など | 幅員4m未満の場合に後退が必要か |

接道義務は不動産の資産価値そのものを左右する重要な要素です。

見た目は道路でも法的には道路と認められないケースもあるため、専門家による正確な調査が不可欠となります。

専門の不動産会社に相談するのが早いわけ

ここまで解説したように、私道共有持分が関わる不動産取引は、権利関係が複雑で高度な専門知識が求められます。

したがって、私道付き物件の取引経験が豊富な不動産会社をパートナーに選ぶことが、売買を成功させるための鍵となります。

経験豊富な担当者であれば、過去の数多くの取引事例をもとに、書類の不備や潜在的なリスクを的確に見抜いてくれます。

承諾書の内容の妥当性や、近隣住民との関係性といった、書類だけでは分からない情報まで調査してくれるでしょう。

| 不動産会社選びのポイント | なぜその視点が重要か |

|---|---|

| 私道付き物件の取引実績 | 複雑な権利関係の調査や交渉に精通しているため |

| 地域に密着しているか | 地域の慣習や過去のトラブル情報を把握している可能性があるため |

| 担当者の説明が丁寧で分かりやすい | 専門用語を避け、買主や売主の不安に寄り添ってくれるため |

| 司法書士や弁護士との連携体制 | 法的な問題が発生した際にスムーズに対応できるため |

不安な点を何でも相談でき、納得のいくまで説明してくれる信頼できる不動産会社を見つけることが、安心して不動産売買を進めるための最も確実な方法です。

わかりにくい場合は無料相談もあります

当社及び協力各社(東京・愛知・大阪・沖縄)では、「忙しくて調査できない」「自分で調査すると抜け漏れが心配」という方のために、無料相談サービス(初回60分無料)を用意しています。無料サービスだけでも問題が解決することもありますので、お気軽にご利用ください。

本格的な調査は別途見積りとなりますが、売却の仲介をご依頼いただいた場合は最後まで調査料は原則無料です。

よくある質問(FAQ)

- Q購入検討中の物件に「私道共有持分なし」とありました。どのようなリスクがありますか?

- A

私道共有持分がない場合、いくつかの重要なリスクが心配です。

まず、道路の所有者から通行を拒否されたり、通行料を請求されたりする可能性があります。

また、建て替え時に必要なライフライン工事の掘削承諾が得られないことも考えられます。

これらのリスクから不動産の担保価値が低いと判断され、住宅ローンの審査が通りにくくなるというデメリットも存在します。

購入を検討する際は、将来にわたって無償での通行と掘削を認める「通行承諾書」があるか、必ず確認が必要です。

- Q親から私道共有持分を相続した場合、何か手続きは必要ですか?

- A

はい、必ず名義変更の手続き(相続登記)を行ってください。

2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続の開始を知った日から3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。

手続きを怠ると、次の世代に相続が発生した際に権利関係がさらに複雑になります。

その結果、私道の管理や将来の売却時に他の共有者との話し合いが難航する原因となるため、速やかに手続きを済ませましょう。

- Qセットバックが必要な土地とは、具体的にどのようなものでしょうか?

- A

セットバックとは、建築基準法の接道義務を満たすために、敷地の一部を後退させて道路の幅を確保することです。

具体的には、面している道路の幅が4m未満の場合、道路の中心線から2mの位置まで敷地を後退させる必要があります。

後退させた部分は道路とみなされるため、そこに建物を建てたり、塀を設置したりできません。

このセットバックにかかる費用負担は、原則としてその土地の所有者が負うことになります。

- Q道路の補修費用を支払わない共有者がいます。弁護士に相談すべきですか?

- A

まずは当事者間の話し合いが基本ですが、解決が難しい場合は専門家への相談が有効な手段となります。

共有者間で費用負担について合意できない場合、まず内容証明郵便で支払いを請求する方法があります。

それでも相手が応じない場合や、関係性が悪化して話し合いが困難な状況であれば、弁護士に相談することをおすすめします。

法的な観点から最善の解決策を提案してくれるでしょう。

- Q私道共有持分の固定資産税は、必ず支払わなければいけないのでしょうか?

- A

原則として固定資産税は課税されますが、非課税になるケースもあります。

その私道が不特定多数の人の通行に使われているなど、「公共の用に供する道路」としてお住まいの市区町村に認められた場合、固定資産税は非課税となります。

これには所有者からの申告が必要です。

すべての私道が認められるわけではありませんが、要件を満たしているか一度役所に確認してみる価値はあります。

- Q「位置指定道路」とは何ですか?不動産購入でなぜ重要なのでしょうか?

- A

位置指定道路とは、特定行政庁(都道府県や市など)から「建築基準法上の道路」として位置の指定を受けた私道のことです。

これが不動産の購入において非常に重要なのは、この指定を受けていることで、法律が定める「接道義務」を満たせるからです。

つまり、その道路に面していれば、建物の新築や建て替えが可能になります。

購入を検討する際は、その私道が位置指定道路であるかどうかが、資産価値を大きく左右する注意点となります。

まとめ

この記事では、私道共有持分の基本的な仕組みから、よくあるトラブル事例、そして民法改正後の対処法まで詳しく解説しました。

特に、不動産の売買契約を結ぶ前に「通行承諾書」や「掘削承諾書」といった書類で権利関係を明確にすることが、将来の安心のために最も重要です。

- 私道の2つの所有形態「共同所有型」と「相互持合型」

- 維持管理費や売却時に起こりうるトラブルの具体例

- 民法改正で緩和されたライフライン工事や管理の同意要件

- 売買で失敗しないために必須の権利関係の事前調査

もしあなたが私道に面した不動産のことで少しでも不安を感じているなら、まずは私道付き物件の取引経験が豊富な不動産会社へ相談してみましょう。

わかりにくい場合は無料相談もあります

当社及び協力各社(東京・愛知・大阪・沖縄)では、「忙しくて調査できない」「自分で調査すると抜け漏れが心配」という方のために、無料相談サービス(初回60分無料)を用意しています。無料サービスだけでも問題が解決することもありますので、お気軽にご利用ください。

本格的な調査は別途見積りとなりますが、売却の仲介をご依頼いただいた場合は最後まで調査料は原則無料です。

コメント